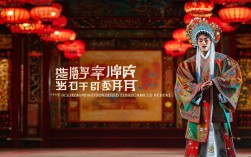

京剧《七星灯》是传统三国戏中的经典袍带戏,取材于《三国演义》第一百零三回“上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星”,以诸葛亮五丈原病危、设七星灯续命失败为核心情节,展现了一代名臣“鞠躬尽瘁,死而后已”的忠义形象与天命难违的悲怆宿命,全剧情节紧凑,情感跌宕,既有道教科仪的神秘色彩,又有人物命运的深沉慨叹,是京剧老生行当的代表性剧目之一。

剧情始于蜀汉后主建兴十二年,诸葛亮第六次北伐,驻军五丈原,时魏军统帅司马懿坚守不战,蜀军粮草将尽,诸葛亮积劳成疾,夜观天象见“客星倍明,主星幽暗”,自知命不久矣,为延续生命以完成统一大业,他决意设“七星灯”禳解之术——此术需取北斗七星方位,以七盏铜灯置于清油之中,外用黑布遮围,主灯悬于帐中,辅灯分列四角,再辅以符咒、香烛,连续七日七夜不熄,方可借北斗之力续命,诸葛亮命姜维率兵帐外守护,严禁无关人等入内,自己则焚香祷告,静待仪式完成。

仪式首夜,诸葛亮于灯前独坐,抚今追昔,唱起“叹人生如朝露”的二黄慢板,忆及先帝三顾之恩、隆中对策之约,以及北伐以来“六出祁山未成功”的遗憾,字字句句满是忠贞与不甘,帐外忽起风声,魏延因不满诸葛亮“持久战”的策略,以“魏军粮道有变”为由强闯大帐,径直奔至灯前,诸葛亮大惊,急呼“不可近前”,然魏延脚步过急,衣角带倒灯台,主灯瞬间熄灭,诸葛亮顿足长叹:“天意!天意不可违也!”魏延见闯祸,惶恐跪地请罪,诸葛亮虽知其“日后必反”,但临终之际无力追究,仅挥手命其退下。

续命失败后,诸葛亮心知大限已至,唤来杨仪、费祎、姜维等重臣,交代后事,他详述退兵之策:命魏延断后,若其不遵,则“除之”;又嘱托蒋琬、费祎辅佐后主,朝中事务“不可废弛”;更将自己平生所学兵书《二十四篇》悉数传授姜维,勉励其“继吾志,讨贼兴汉”,交代完毕,诸葛亮命人扶至帐外,面向成都三拜,泣血道:“臣安敢不竭股肱之力,尽忠贞之节,继之以死乎!”言罢,于五丈原秋风五丈原的萧瑟中溘然长逝,终年五十四岁,蜀军遵其遗命,秘不发丧,以木雕为像,缓缓退兵,司马懿闻讯率军追击,见“诸葛亮”端坐车中,疑其未死,急令退兵,方知中计,追悔莫及。

剧中,诸葛亮的形象塑造尤为丰满:他既是通晓天文、能呼风唤雨的“智绝”,亦是心怀汉室、至死不渝的“忠臣”,设七星灯时,他眼中闪烁对生的渴望;灯灭后,他语气中的无奈与坦然,将“谋事在人,成事在天”的悲怆演绎得淋漓尽致,而魏延的鲁莽、姜维的忠诚、司马懿的谨慎,亦从不同侧面烘托了诸葛亮的核心地位,使全剧在个体命运与家国大义的交织中更显厚重。

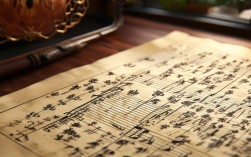

以下是七星灯设置及仪式关键细节的梳理:

| 元素 | 象征意义 | |

|---|---|---|

| 灯盏数量 | 七盏铜灯,主灯1盏,辅灯6盏 | 对应北斗七星(天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光) |

| 灯位布局 | 主灯悬于帐中正上方,辅灯分列四角及左右两侧,呈北斗勺形排列 | 引北斗之力定魂续命,暗合“天垂象,圣人则之”的道家思想 |

| 灯油材质 | 清油(以百草精华熬制,燃时无烟) | 纯净无染,象征魂魄清明,避免凡俗之气冲撞神灵 |

| 遮围物 | 黑布将灯组围成密室,仅留一孔供诸葛亮观灯 | 隔绝外界干扰,营造“与天对话”的神秘空间,黑布象征“幽冥之界”与“生死之隔” |

| 咒语与符箓 | 道士持北斗符,念“紫微高照,七星引魂,天地开泰,灾厄远离”等咒语 | 借道教神力镇压邪祟,引导魂魄归位,符箓上书“禳解延寿”四字 |

| 守护安排 | 姜维率五百精兵持戟帐外,三十步内不许闲人靠近,违令者斩 | 防止“冲撞”或“惊扰”灯组,仪式需“静”,忌人声、脚步声、风声等外界干扰 |

相关问答FAQs

Q1:《七星灯》中诸葛亮设七星灯续命,这一情节在历史上是否真实存在?

A1:七星灯续命属于文学创作,并无史实依据。《三国志》仅载诸葛亮“病笃”,未提及禳星之事,此情节出自《三国演义》,是罗贯中为塑造诸葛亮“智绝”与“忠义”形象的艺术加工,既增加了故事的神秘色彩,也通过“天命难违”的结局强化了悲剧性,凸显其“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神,在京剧舞台上,这一情节被赋予浓厚的道教仪式感,通过唱、念、做、舞的综合呈现,成为刻画人物内心的关键段落。

Q2:魏延闯入大帐打断七星灯,为何诸葛亮仅说“必反”而不当场处置?

A2:从剧情逻辑看,诸葛亮此时已心知续命失败,大限将至,无力再处理军务,他早先曾观天象知魏延“脑后有反骨”,但因爱惜其勇武,且北伐需用将才,一直隐忍未发,临终之际,他首要任务是安排后事、保全蜀军安全,若此时处置魏延,可能引发内乱,给魏军可乘之机,他选择暂时隐忍,仅在遗命中暗示姜维“若魏延不从,可图之”,体现了其“顾全大局”的政治智慧,从人物塑造看,这一细节也展现了诸葛亮“知人善任”与“洞察人心”的复杂性——他明知魏延反骨,却仍为其留有余地,直至生命最后一刻才做出决断,更显其“忠”与“仁”的底色。