安阳新生市豫剧团作为豫剧艺术在豫北地区的重要传承载体,自成立以来始终扎根民间、服务群众,在六十余年的发展历程中,不仅见证了豫剧艺术的兴衰变迁,更以独特的艺术风格和深厚的文化底蕴,成为安阳地域文化的一张亮丽名片,剧团的前身可追溯至20世纪50年代初,由安阳当地多个民间戏班合并组建,初名“安阳市豫剧团”,1985年为体现新时代文艺工作者的精神风貌,更名为“安阳新生市豫剧团”,这一“新生”既承载着对传统的敬畏,也寄托着对创新的追求。

发展历程:从民间草台到专业院团的蜕变

剧团的成长轨迹与中国文艺发展史紧密相连,20世纪50至60年代,在“百花齐放、推陈出新”方针指引下,剧团吸纳了一批民间艺人,整理改编了《秦香莲》《花木兰》等传统剧目,同时尝试创作反映现实生活的现代戏,如《小二黑结婚》,初步形成了贴近生活、语言质朴的艺术风格,70年代,剧团受样板戏影响,创排了《红灯记》《沙家浜》等现代戏,在音乐、舞台美术上进行革新,为传统豫剧注入了新的元素,改革开放后,剧团迎来发展黄金期,1980年代创作的《桃花庵》《唐知县审诰命》等剧目,凭借曲折的剧情和鲜活的人物形象,在豫北地区引起轰动,累计演出超千场,观众人次达百万,进入21世纪,面对多元文化的冲击,剧团一方面坚守传统,复排《穆桂英挂帅》《朝阳沟》等经典剧目;另一方面积极探索创新,尝试将豫剧与安阳殷商文化、岳飞精神相结合,创排了《甲骨魂》《精忠报国》等原创剧目,实现了传统艺术与时代审美的有机融合。

艺术特色:扎根安阳沃土,彰显地域风情

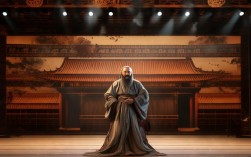

安阳新生市豫剧团的表演风格以“大气豪迈、贴近生活”著称,既保留了豫剧豫东调、豫西调的韵味,又融入了安阳方言的质朴与幽默,形成了独特的“安阳豫剧”流派,在唱腔设计上,剧团注重“以情带声”,如《秦香莲》中“见皇姑”一折,演员通过高亢婉转的唱腔,将秦香莲的悲愤与隐忍展现得淋漓尽致;在现代戏《桃花庵》中,则采用口语化的唱词,让普通观众倍感亲切,表演方面,剧团强调“唱、念、做、打”的和谐统一,老一辈艺术家如“豫剧名旦”李桂芬,以水袖功和眼神戏著称,塑造的秦香莲形象深入人心;中生代演员张红丽则擅长文武兼备,在《穆桂英挂帅》中“挂帅出征”一桥,英姿飒爽,尽显巾帼豪情。

舞台美术上,剧团在保留传统“一桌二椅”写意风格的基础上,逐步融入现代科技元素,如《甲骨魂》中,通过LED屏展现殷商甲骨文的演变,配合灯光音效,营造出穿越时空的历史氛围;《精忠报国》则运用多媒体技术还原了岳飞抗金的战场场景,增强了视觉冲击力,这种“传统为根、创新为翼”的艺术理念,使剧团既保持了豫剧的本真韵味,又适应了当代观众的审美需求。

代表剧目:从传统经典到时代新声

剧团的剧目库中,既有经过千锤百炼的传统戏,也有紧扣时代脉搏的现代戏和原创剧,形成了“经典传承+原创创新”的双轮驱动格局,以下是部分代表性剧目概览:

| 剧目类型 | 剧名 | 创作年代 | 核心亮点 |

|---|---|---|---|

| 传统戏 | 《秦香莲》 | 1950年代整理改编 | 唱腔经典,被誉为“豫剧悲剧代表作” |

| 传统戏 | 《花木兰》 | 1960年代复排 | 融合豫东调与豫西调,展现巾帼英雄形象 |

| 现代戏 | 《朝阳沟》 | 1970年代移植 | 语言生活化,反映农村青年成长故事 |

| 原创剧 | 《甲骨魂》 | 2008年首演 | 以殷商文化为背景,获河南省“五个一工程奖” |

| 原创剧 | 《精忠报国》 | 2015年创排 | 讲述岳飞故事,弘扬爱国主义精神 |

《甲骨魂》作为剧团的“文化名片”,不仅多次赴京、沪等地巡演,还通过“戏曲进校园”活动,让年轻一代了解安阳的殷商文化;《精忠报国》则因岳飞与安阳汤阴的深厚渊源,成为当地爱国主义教育的重要载体,这些剧目不仅承载着豫剧的艺术精髓,更成为传播安阳地域文化的生动教材。

人才培养与传承:薪火相传,生生不息

剧团始终将人才培养视为立团之本,早在1960年代就创办了学员班,采用“以戏带功、口传心授”的传统教学模式,培养了李桂芬、张红丽等一批优秀演员,近年来,剧团与安阳职业技术学院合作,开设“豫剧表演订单班”,系统教授戏曲基本功、乐理知识、历史文化等课程,为豫剧艺术培养后备力量,剧团实施“名师带徒”工程,由国家级非遗传承人、著名豫剧表演艺术家收徒传艺,目前已培养青年演员20余人,其中5人获得“河南省戏剧大赛”新人奖。

为让豫剧走进大众生活,剧团常年开展“送戏下乡”“社区演出”等活动,年均演出超200场,足迹遍布安阳及周边乡镇;在安阳博物馆、殷墟遗址等地设立“豫剧文化体验基地”,通过互动表演、戏曲知识讲座等形式,让更多人感受豫剧魅力,这种“扎根民间、服务群众”的传承方式,使剧团始终保持着旺盛的生命力。

社会影响与文化担当:守护乡音,点亮民心

六十余年来,安阳新生市豫剧团不仅活跃在舞台上,更肩负着文化传承与社会责任的责任,剧团多次参与“中国豫剧节”“中原文化大舞台”等国家级活动,荣获“全国服务农民、服务基层文艺先进集体”“河南省非物质文化遗产保护单位”等称号,在抗击疫情期间,剧团创排了抗疫主题小戏《逆行天使》,通过线上演出为抗疫一线人员加油鼓劲;乡村振兴工作中,则以文艺汇演形式宣传党的政策,被群众亲切称为“咱老百姓的剧团”。

剧团的老一辈艺术家虽已年过七旬,仍坚持参与“戏曲进校园”活动;青年演员则在抖音、快手等平台开设账号,通过短视频传播豫剧选段,吸引年轻观众,这种“老中青”三代同堂、线上线下联动的传承格局,让古老的豫剧在新时代焕发出新的生机。

相关问答FAQs

问题1:安阳新生市豫剧团在传承豫剧艺术方面有哪些独特做法?

解答:安阳新生市豫剧团主要通过“三结合”方式实现传承创新:一是“传统与现代结合”,既保留《秦香莲》等经典剧目,又创排《甲骨魂》等反映地域文化的原创剧;二是“舞台与教育结合”,与院校合作开设订单班,开展“戏曲进校园”活动,培养年轻观众和演员;三是“线上与线下结合”,通过短视频平台传播豫剧内容,同时坚持送戏下乡、社区演出,让艺术扎根民间,剧团还注重“非遗保护”,将豫剧表演技艺与安阳方言、民俗文化融合,形成了独特的“安阳豫剧”流派。

问题2:剧团如何应对新时代观众需求的变化,推动豫剧创新?

解答:面对新时代观众的多元化需求,剧团从内容、形式、传播三方面创新:内容上,紧扣时代主题,创排《精忠报国》《逆行天使》等现实题材剧目,增强剧目的时代感和感染力;形式上,在保留传统唱腔的基础上,融入现代音乐、舞蹈元素,运用LED屏、多媒体等技术提升舞台视觉效果;传播上,拓展线上渠道,通过直播、短视频扩大受众范围,同时打造“沉浸式戏曲体验”项目,让观众参与化妆、身段体验等互动环节,增强参与感,通过这些举措,剧团既守住了豫剧的“根”,又让老艺术焕发了“新活力”。