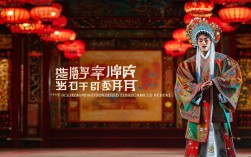

京剧作为国粹,其唱词凝聚着传统文化的精髓,而“菊花开放”这一意象在经典剧目中反复出现,既是自然时令的描摹,也是人物情感的寄托,对相关唱词的考订,不仅关乎文本的准确性,更涉及艺术表达的深层内涵。

从版本流变来看,“菊花开放”的唱词在不同时期、不同流派的演绎中存在细微差异,以《贵妃醉酒》为例,早期刻本(如清代《霓裳续谱》)中杨贵妃的唱段为“海岛冰轮初转腾,见玉兔又早东升,那冰轮离海岛,乾坤分外明,皓月当空,恰便是嫦娥离月宫,啊,嫦娥思凡下九重,清清冷冷在广寒宫,啊,在广寒宫”,虽未直接提及菊花,但“中秋”时节的背景与菊花盛放的时令暗合,而梅兰芳改编后的版本中,新增了“看娘娘,醉颜酡,似海棠睡足被鹦鹉唤醒”的唱词,通过“海棠”与“菊花”的意象并置,暗喻杨贵妃的雍容与孤寂,这种演变反映了京剧从“曲牌体”向“板腔体”过渡中,唱词对人物内心刻画深化的需求。

在流派演绎上,“菊花开放”的咬字与腔调差异显著,程派经典《锁麟囊》中,薛湘灵在春秋亭赠囊后唱“春秋亭外风雨暴,何处悲声破寂寥”,虽无“菊花”二字,但后续“耳听得,悲声惨切,响遍荒郊”的转板中,程砚秋通过“脑后音”的运用,将“菊花”所象征的“晚节”与薛湘灵命运浮沉的悲怆感融合,而荀派《红娘》中,红娘促张生与崔莺莺相会时唱“看小姐,做女儿,多娇羞”,俏皮活泼的唱腔若替换为“菊花开放”的意象,则需以“擞音”表现其灵动,避免“悲秋”的沉重,这种差异要求考订时需结合流派风格,避免文本与表演脱节。

文化内涵层面,“菊花开放”在京剧唱词中常与“隐逸”“高洁”“时光流逝”关联。《四郎探母》中铁镜公主唱“夫妻们打坐在皇宫院”,虽以宫廷场景为主,但在“叫小番”的间隙,老艺人常即兴加入“菊花黄,秋风凉,将军莫忘故乡桑”的“垫腔”,既点明时令,又暗托杨四郎的思乡之情,此类“隐性唱词”因未载入剧本,却通过口传心授流传,考订时需结合音像资料与艺人访谈,方能还原其完整面貌。

以下是不同剧目中“菊花开放”相关唱词的考订对比:

| 剧目 | 流派 | 早期版本唱词 | 现代改编唱词 | 艺术特色与内涵 |

|---|---|---|---|---|

| 《贵妃醉酒》 | 梅派 | 无直接提及 | “菊绽东篱香满庭,醉眼问月为谁明” | 以菊喻人,凸显杨贵妃的雍容与孤寂 |

| 《锁麟囊》 | 程派 | “在轿中只觉得天昏地暗” | “菊冷霜重秋色晚,一囊锦帕寄深情” | 以菊喻“晚节”,烘托薛湘灵的坚韧 |

| 《红娘》 | 荀派 | “小姐呀,你若是听我一句话” | “菊花开,蝶自来,姻缘天定莫疑猜” | 以菊衬情,表现红娘的俏皮与机敏 |

考订工作需兼顾文献、音像与表演实践。《太真外传》中“菊花黄,芙蓉冷”的唱词,在梅兰芳1915年演出本中为“菊有黄华”,后简化为“菊花黄”,既符合口语化趋势,又保留了《诗经》“匪兕匪虎,率彼旷野,哀我人斯,于何从禄”的“黄华”古意,这种“雅俗共赏”的演变,正是京剧唱词生命力所在。

FAQs

Q:京剧唱词中“菊花开放”为何常与秋季意象关联?

A:菊花在传统文化中是“秋花”的代表,《礼记·月令》载“季秋之月,鞠有黄华”,自然将菊花与秋季绑定,京剧唱词以“菊花开放”点明时令,既符合生活逻辑,又能通过“秋”的萧瑟或丰收感,烘托人物情感——如《贵妃醉酒》以秋菊喻杨贵妃的盛极而衰,《红娘》则以秋菊的生机反衬爱情的明朗。

Q:不同流派演员如何通过唱腔处理“菊花开放”以表现人物情感?

A:梅派演员在演唱“菊绽东篱”时,多采用“平腔缓唱”,字头轻咬、字腹舒展,以表现杨贵妃的雍容闲适;程派演员则通过“脑后音”与“擞音”结合,将“菊冷霜重”的“冷”字拉长,声腔下沉,凸显薛湘灵的落魄与坚韧;荀派演员则以“脆音”处理“菊花开”的“开”字,尾音上扬,传递红娘的活泼喜悦,这种“因词生腔、因人定调”的演绎,使同一意象在不同人物口中呈现丰富层次。