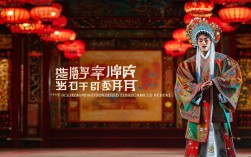

黛玉葬花并非独立的著名京剧剧目,而是京剧《红楼梦》中最为经典的折子戏之一,也是红楼题材京剧艺术中的标志性片段,这一情节源自清代曹雪芹所著《红楼梦》第二十七回“滴翠亭杨妃戏彩蝶 埋香冢飞燕泣残红”,通过京剧艺术的二次创作,成为展现林黛玉性格命运、传递古典悲剧美的重要载体,尽管《黛玉葬花》本身并非独立成剧的“著名京剧”,但作为《红楼梦》京剧改编中的核心段落,其在京剧界的艺术地位、文化影响和观众认知度均属顶尖,堪称红楼题材京剧的“灵魂片段”。

《黛玉葬花》的文学渊源与京剧改编路径

《红楼梦》作为中国古典小说巅峰之作,“黛玉葬花”是其塑造林黛玉形象的关键情节,原著中,黛玉因目睹落花飘零,联想到自身寄人篱下的身世与无法自主的命运,遂以花锄将残花掩埋,吟诵《葬花吟》——“花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜?游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘……”这一场景既展现了黛玉的才情与敏感,也暗喻了她“质本洁来还洁去”的精神追求。

京剧对《黛玉葬花》的改编始于20世纪初,随着红楼题材戏曲的兴起,各剧种纷纷尝试将《红楼梦》搬上舞台,京剧版《黛玉葬花》并非凭空创造,而是在原著基础上,通过京剧“唱念做打”的综合艺术手段进行浓缩与升华,目前流传最广的京剧版本,多取材于梅兰芳先生编演的《红楼梦》系列剧目(如《黛玉焚稿》《宝玉哭灵》等),葬花”一折因情感集中、表演细腻,成为独立上演频率最高的片段之一,梅兰芳先生以“闺门旦”行当塑造黛玉,唱腔上融合梅派“婉转妩媚”的特点,念白注重“情真意切”,身段则通过“花锄轻颤”“俯身葬花”等动作,将黛玉的柔弱与孤傲具象化,为这一角色奠定了京剧舞台的经典范式。

京剧《黛玉葬花》的艺术特色与舞台呈现

京剧《黛玉葬花》之所以能成为经典,离不开其对原著精神的精准把握与京剧艺术形式的创造性转化,其特色可从唱腔、表演、舞台设计三方面展开。

(一)唱腔:以声传情,吟咏悲剧内核

唱腔是京剧表达人物情感的核心载体。《黛玉葬花》的唱段以《葬花吟》为蓝本,结合京剧板式进行再创作,开篇“花谢花飞飞满天”常采用“西皮导板”,旋律高亢而凄凉,奠定全悲情基调;随后转入“西皮原板”,节奏舒缓,如黛玉低声倾诉“红消香断有谁怜”,唱腔中融入“擞音”“颤音”等技巧,模拟哽咽之感;高潮部分“侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁”则通过“回龙腔”的迂回起伏,将黛玉对命运的追问与绝望层层递进,梅派传人李炳淑、史敏等在演绎时,更注重“以气带声”,唱腔中既有闺秀的雅致,又有文人式的孤愤,使《葬花吟》的文学性与音乐性达到完美统一。

(二)表演:以形写神,塑造“病美人”形象

京剧表演讲究“形神兼备”,黛玉的“病”与“美”在《黛玉葬花》中被极致放大,表演中,演员需通过“兰花指”“水袖功”“眼神戏”等细节传递人物内心:手持花锄时,手指轻颤,似无力却又执着;俯身埋花时,腰肢微弯,如弱柳扶风;眼神时而飘向落花(表现怜花),时而凝视远方(感怀身世),时而垂落掩面(强忍泪意),梅兰芳先生曾提出“黛玉要有书卷气”,因此在表演中融入了文人雅士的仪态,如葬花前的“轻叹”“拂袖”,既符合大家闺秀的身份,又区别于普通闺门旦的娇憨,使黛玉形象兼具“诗意”与“悲剧性”。

(三)舞台设计:以景衬情,营造意境之美

京剧《黛玉葬花》的舞台设计追求“写意”与“象征”的结合,传统演出中,背景常以“桃花”“垂柳”等水墨画式的布景呈现,暗示暮春时节;舞台一侧放置“香冢”(象征黛玉的归宿),冢旁散落花瓣,与演员手中的花锄、花囊形成呼应,灯光上,多用冷色调(如蓝、紫)渲染悲凉氛围,当黛玉吟诵“一朝春尽红颜老,花落人亡两不知”时,灯光渐暗,仅一束光聚焦于她与落花,强化“人花合一”的意境,这种“虚实结合”的舞台处理,既保留了京剧“一桌二椅”的传统美学,又通过现代舞美技术增强了情感冲击力。

《黛玉葬花》的“著名”地位:为何能成为京剧经典?

尽管《黛玉葬花》是折子戏而非独立大戏,但其“著名”程度丝毫不亚于许多传统京剧剧目,这主要源于三方面原因:

(一)文学经典与艺术经典的“双重加持”

《红楼梦》作为“中国古典小说巅峰”,拥有广泛的群众基础,“黛玉葬花”更是其中最具辨识度的情节之一,京剧将其改编为舞台艺术,相当于为“经典文学”找到了“经典表达”的载体,观众对黛玉的共情,天然转化为对这一京剧片段的关注,使其成为“未闻其声,先知其情”的“明星折子戏”。

(二)梅派艺术的“标杆性传承”

梅兰芳先生作为京剧艺术大师,其对黛玉的塑造被视为“不可逾越的经典”,从1920年代编演《红楼梦》系列剧目开始,梅派弟子及后辈演员(如李炳淑、杨至芳、史敏等)不断传承与创新《黛玉葬花》,使其成为梅派“闺门旦”行当的“试金石”,这种“流派传承+名家演绎”的模式,确保了《黛玉葬花》的艺术水准始终保持在高位,也成为京剧教学与传承的重要教材。

(三)跨时代的文化共鸣与审美认同

《黛玉葬花》所传递的“对美的珍视”“对命运的反抗”“对真情的坚守”,具有超越时代的普世价值,在当代社会,年轻观众虽对京剧形式陌生,但通过“黛玉葬花”仍能感受到古典悲剧的魅力——如社交媒体上“黛玉葬花”的短视频播放量居高不下,京剧电影《红楼梦》(史敏主演)上映后引发热议,均说明这一片段既能吸引传统戏迷,也能打动年轻观众,成为京剧“破圈传播”的重要载体。

与其他红楼题材京剧的比较

在红楼题材京剧中,《黛玉葬花》并非唯一经典,却最具代表性,以下通过表格对比其与其他常见红楼京剧片段的差异:

| 剧目名称 | 核心情节 | 行当侧重 | 艺术特色 | 流传度 |

|---|---|---|---|---|

| 《黛玉葬花》 | 黛玉葬花并吟诵《葬花吟》 | 闺门旦(黛玉) | 唱腔抒情、表演细腻、意境凄美 | ★★★★★(最高) |

| 《宝玉探晴雯》 | 宝玉夜探病重的晴雯 | 小生(宝玉)、花旦(晴雯) | 对戏张力强,突出“知己之情” | |

| 《大观园》 | 元妃省亲与宝黛钗初会 | 青衣(元妃)、小生(宝玉) | 场面宏大,侧重“宫廷礼仪” | |

| 《黛玉焚稿》 | 黛玉焚毁诗稿、病逝 | 闺门旦(黛玉) | 情感爆发力强,悲剧色彩更浓 |

从表中可见,《黛玉葬花》因“情节集中、人物鲜明、情感普适”,在流传度与观众认可度上均居首位,成为红楼题材京剧的“门面担当”。

相关问答FAQs

Q1:京剧《黛玉葬花》和越剧《黛玉葬花》有什么区别?

A:京剧与越剧虽同属戏曲剧种,但艺术风格差异显著,京剧《黛玉葬花》以“国粹”为底色,唱腔高亢激越(如西皮导板、原板的跌宕起伏),表演程式化强(如“兰花指”“水袖功”的规范运用),更注重“写意”与“象征”;越剧《黛玉葬花》则属江南地方戏,唱腔柔美婉转(如“尺调腔”的缠绵悱恻),表演贴近生活化(如眼神、动作更自然),更强调“写实”与“抒情”,京剧黛玉更具“文人雅士”的孤傲,越剧黛玉则更突出“小女儿”的娇柔,两者塑造了不同性格的黛玉形象。

Q2:为什么说《黛玉葬花》是京剧“红楼题材”的灵魂片段?

A:它精准抓住了《红楼梦》的核心精神——通过黛玉的悲剧命运,封建时代女性的“美的毁灭”与“情的幻灭”;京剧通过“唱念做打”的综合艺术,将《葬花吟》的文学性转化为可听、可看的舞台艺术,成为“诗剧合一”的典范;历经百年传承,这一片段凝聚了梅派艺术的精髓,培养了一代代京剧观众,是红楼题材京剧中最具“辨识度”与“感染力”的段落,因此被称为“灵魂片段”。