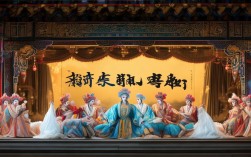

梅兰芳京剧《洛神》是其艺术生涯中极具代表性的古装新戏之一,创作于1923年,取材于曹植名篇《洛神赋》,讲述了曹植在回封地途中邂逅洛水女神,二人互生情愫却因人神殊途最终怅然分离的故事,这部作品不仅展现了梅兰芳对传统京剧的革新探索,更以其诗化的舞台呈现成为中国京剧史上的经典。

创作背景与剧情梗概

20世纪20年代,在五四新文化运动推动下,京剧艺术面临革新需求,梅兰芳在齐如山、张彭春等人的协助下,尝试突破传统京剧的题材局限,从古典文学中汲取灵感。《洛神》正是这一时期的产物,梅兰芳希望通过这部作品将京剧的写意性与文学的叙事性结合,塑造兼具“仙气”与“人情”的舞台形象。

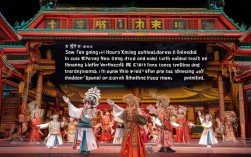

全剧共六场,剧情以曹植的行踪为主线:第一场“启程”,曹植受封返回鄄城,途经洛水,见景生情;第二场“遇神”,洛水女神在云雾中显现,与曹植隔水相望;第三场“定情”,二人互诉衷肠,曹植以玉佩相赠,洛神赋诗为约;第四场“阻隔”,神将出面阻拦,警告人神不得相恋;第五场“离别”,洛神忍痛离去,留下《洛神赋》手稿;第六场“怅归”,曹植持稿独坐,余韵悠长,剧情以“邂逅—相知—离别”为脉络,将《洛神赋》中“翩若惊鸿,婉若游龙”“含辞未吐,气若幽兰”等意境通过京剧艺术具象化。

艺术特色与创新

梅兰芳在《洛神》中展现了全方位的艺术革新,具体可通过以下表格呈现:

| 艺术维度 | 创新表现 | 具体细节 |

|---|---|---|

| 唱腔设计 | 融合传统与新颖 | 以【二黄慢板】为基础,吸收昆曲【一枝花】曲牌,唱腔婉转清丽,如洛神唱段“恨人神之道殊兮”,假声运用突出仙缈缈感;曹植唱段“微雨飘摇”则融入【西皮流水】,节奏明快,表现文人情怀。 |

| 身段舞蹈 | 古典舞蹈的京剧化 | 参照敦煌壁画、古代仕女图,创造“反云手”“卧鱼”“云步”等身段:洛神出场时“云步”轻盈,脚跟不着地,身体微晃如凌波微步;与曹植对唱时,“双翻袖”配合眼神流转,表现含蓄情愫;离别时“单腿跪地”“水袖后扬”,将悲情具象化。 |

| 服装造型 | 写实与写意的平衡 | 洛神服装突破传统旦角“上袄下裙”制式,采用月白底绣银舞衣,衣袂飘带长达丈余,缀以珠片,模拟云雾流动;曹植着素色文人长袍,腰间玉佩与洛神信物呼应,色彩淡雅,突出“诗仙”气质。 |

| 舞台布景 | 首创写实与写意结合 | 首次在京剧舞台使用天幕投影,呈现洛水烟波、云层流动;结合传统“守旧”(背景幕),以水墨画风格勾勒远山,近景则用立体道具(如洛水畔的芦苇),营造“人在画中走”的诗意空间。 |

| 音乐伴奏 | 管弦乐与文场融合 | 在传统京剧“三大件”(京胡、月琴、三弦)基础上,加入二胡、琵琶、笛子,甚至西洋乐器竖琴,为洛神“飞天”身段配以弦乐颤音,增强音乐的抒情性与画面感。 |

梅兰芳的表演精髓

作为剧中的核心人物,梅兰芳对洛神的塑造堪称“以形传神”的典范,他摒弃传统旦角“娇媚”的表演范式,转而追求“清冷空灵”的气质:眼神时而如“秋水横波”,表现初见曹植的好奇;时而如“寒星映水”,流露人神殊途的无奈;手势以“兰花指”为主,但指节微屈,避免刻意雕琢,更显自然,在“定情”一场中,梅兰芳通过“慢转身”“水袖轻拂”等细微动作,将洛神“既心动又克制”的矛盾心理层层递进,令观众感受到“神”亦有“情”的真实。

历史影响与价值

《洛神》的问世标志着梅兰芳“古装新戏”的成熟,它不仅拓展了京剧的题材边界,更推动了京剧舞台美术、音乐、表演的综合革新,该剧1923年在北京真光剧院首演后轰动一时,被誉为“唱、念、做、舞”四美兼具的杰作,对后世《天女散花》《霸王别姬》等剧目产生深远影响,直至今天,梅兰芳在《洛神》中创造的“云步”“卧鱼”等身段,仍是京剧旦角表演的经典程式。

相关问答FAQs

Q1:《洛神》是梅兰芳原创的剧目吗?它与传统京剧有何区别?

A:《洛神》并非完全原创,而是梅兰芳在传统京剧基础上,根据曹植《洛神赋》新编的古装新戏,与传统京剧相比,其区别主要体现在:题材上,突破传统“才子佳人”“历史演义”框架,取材于文人辞赋;表演上,融入大量古典舞蹈元素,身段更注重造型美与意境营造;舞台呈现上,首次采用写实布景与管弦乐伴奏,增强了戏剧的视觉与听觉冲击力。

Q2:《洛神》中洛神的“仙气”主要通过哪些表演细节体现?

A:洛神的“仙气”主要通过四方面细节体现:一是“云步”,脚掌虚点地面,步幅小而快,身体保持平稳轻盈,模拟“凌波微步”;二是眼神,瞳神微睁,目光时而远眺(望洛水),时而低垂(含情),避免直视,营造“非尘世”感;三是水袖功,多用“甩袖”“抛袖”等动作,衣袂飘动如云雾缭绕,与布景中的云层呼应;四是唱腔,以假声为主,音色清冷,尾音拖长且渐弱,突出声音的“缥缈感”,让观众直观感受到“神”的超凡特质。