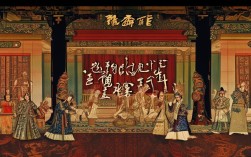

《打金枝》作为豫剧传统经典剧目,以唐代郭子仪之子郭暧与升平公主的婚姻矛盾为核心,通过“打金枝”这一戏剧冲突,展现了皇家婚姻与民间伦理的碰撞,最终以“家和万事兴”的主题传递传统价值观,而豫剧表演艺术家刘忠河的演绎,则为这一剧目注入了独特的艺术生命力,成为其艺术生涯中的代表作之一。

刘忠河塑造的郭暧,既有驸马的尊贵身份,又不失平民男子的血性与真情,他出身将门,自幼受父亲郭子仪“忠君报国”的家训影响,性格刚直不阿,面对升平公主因“郭子仪寿诞,君王百官皆往拜贺,独我郭家无人朝贺”而心生轻蔑,甚至以“金枝玉叶”自恃、不肯拜见郭子仪的行为,郭暧怒火中烧,一句“我父寿诞无人敬,你却在宫中享清荣”,道尽了功臣之后对皇权不公的愤懑,刘忠河通过“脑后音”与“胸腔共鸣”结合的唱腔,将郭暧的愤怒、委屈与不甘表现得淋漓尽致,尤其是“打金枝”一折中,他高举金枝(象征皇权的代名词)又愤而掷地的动作,配合唱腔“孤一怒打金枝宫廷闯祸”,既有武将的豪迈,又有对婚姻失落的痛心,层次分明的情感演绎让观众深刻感受到人物内心的挣扎。

在唱腔设计上,刘忠河充分发挥唐派艺术“刚柔并济”的特点,郭暧的唱段既有“高亢激越”的爆发力,如“恼恨公主太任性”,尾音拖长如裂帛,展现人物情绪的顶点;也有“低回婉转”的柔情,如“打金枝非本意夫妻情分”,在“情分”二字上运用下滑音,流露出对公主的余情与悔意,这种刚柔转换,既符合郭暧“忠臣之后”的身份底色,又凸显了“夫妻本是同林鸟”的世俗温情,使人物形象更加丰满立体。

剧目中,郭子仪“绑子上殿请罪”的情节,进一步深化了“忠孝难两全”的伦理困境,刘忠河通过与老生演员的对手戏,将郭暧对父亲的敬畏、对自身行为的懊悔以及对皇权的矛盾心理交织在一起,当郭子仪以“老臣年迈,只求我儿平安”的恳切打动皇帝,升平公主也以“驸马莫怪,妻身也有不是”软化矛盾时,刘忠河通过眼神的细微变化和唱腔的轻柔处理,展现了人物从“怒发冲冠”到“幡然醒悟”的转变,最终以“夫妻双双把家还”的和谐结局,呼应了“家和方能国安”的传统理念。

以下是《打金枝》刘忠河版本关键信息梳理:

| 角色 | 扮演者 | 经典唱段 | 艺术特色 | 观众反响 |

|---|---|---|---|---|

| 郭暧 | 刘忠河 | “孤一怒打金枝宫廷闯祸” | 脑后音高亢,情感层次分明 | 塑造了“有血有肉的驸马”形象 |

| 升平公主 | 其他演员 | “金枝玉叶不拜寿” | 娇嗔中带悔意,唱腔婉转 | 与郭暧形成性格对比 |

| 郭子仪 | 老生 | “绑子上殿为儿请罪” | 威严中含慈爱,唱腔苍劲 | 凸显忠臣风骨 |

FAQs

Q1:刘忠河版本的《打金枝》与其他流派演绎有何不同?

A1:刘忠河版本以唐派艺术为根基,唱腔更强调“刚柔并济”,郭暧的愤怒中带着对妻子的真情悔意,而非单纯武将的刚烈,他通过细腻的眼神和动作设计,展现了人物从冲动到醒悟的心理转变,使角色更具生活气息,区别于其他流派“重唱功轻表演”的特点。

Q2:《打金枝》为何能成为豫剧久演不衰的经典?

A2:剧目以“家庭伦理”为核心,冲突(夫妻矛盾)与和解(家和)贴近观众情感共鸣;刘忠河等艺术家的精彩演绎,将郭暧、郭子仪等人物塑造得深入人心;唱段设计兼具艺术性与通俗性,如“打金枝”唱段朗朗上口,易于传唱,使其跨越时代,成为豫剧标志性剧目。