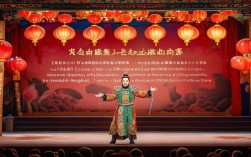

京剧《锯大缸》是传统戏曲中极具代表性的民间生活小戏,属于京剧“折子戏”范畴,因其情节贴近百姓生活、表演诙谐生动而广为流传,要理解“锯大缸”的含义,需从剧目剧情、核心情节、文化内涵及艺术特色等多维度展开。

剧目与剧情梗概

《锯大缸》又名《大锯缸》,题材源自民间传说,常被归入“济公戏”系列(济公为民间信奉的“疯僧”形象,以惩恶扬善、救苦救难著称),剧情主线围绕底层劳动妇女“王大娘”展开:王大娘以卖缸为生,家中有一口祖传大缸,一日缸被妖风卷走,她焦急万分,济公化身为工匠出现,主动帮她寻回大缸,却发现缸内藏有被妖怪掳走的孩童,为救孩童,济公以“锯缸”为名,实则施展法术锯开大缸,降服妖怪,救出孩童,最终王大娘也得以安生。

整个故事虽带神话色彩,但核心情节聚焦于“锯大缸”这一具体动作——既是解决矛盾的关键,也是戏剧冲突的高潮,剧名由此而来。

“锯大缸”的核心含义

“锯大缸”并非简单的字面动作,而是剧情的核心符号与戏剧矛盾的载体,其含义可从三层解读:

情节驱动的核心动作

在剧中,“锯大缸”是济公救人的直接手段,大缸作为民间生活常见器物,被赋予“藏匿妖怪”的奇幻设定,而“锯”这一破坏性动作,实则打破表象、揭露真相的过程,济公看似“莽撞”锯缸,实则是以非常手段破除邪恶,推动剧情从“寻缸”的日常困境转向“除妖”的奇幻高潮,成为连接现实与神话、苦难与救赎的关键纽带。

人物性格与身份的象征

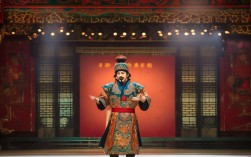

“锯大缸”的行为深刻体现了济公“外疯内慧”的形象特点,作为丑角行当,济公的表演常带夸张的诙谐与“疯癫”:他可能假装锯缸技术不精、闹出笑话,实则暗藏法力;或一边锯缸一边唱着通俗易懂的“西皮流水”,用市井俚语调侃王大娘的焦急,既拉近与观众的距离,又凸显其“游戏人间却心怀慈悲”的僧人特质,这一动作因此成为济公“以俗济世”形象的生动注脚。

民间生活的文化隐喻

大缸在传统农耕社会中是储存粮食、水的必需品,象征着“生计”与“安稳”;而“缸被妖风卷走”“孩童藏于缸中”,则隐喻底层百姓在生活中遭遇的意外苦难与被隐藏的危机。“锯缸”行为,本质是民间对“破除苦难、守护安稳”的朴素愿望的艺术化表达——通过“神仙”济公的介入,普通人的困境得以解决,传递了“善恶有报、邪不压正”的民间价值观。

艺术特色与文化价值

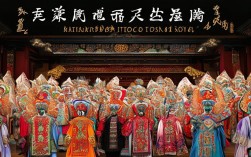

作为京剧传统小戏,《锯大缸》在艺术上具有鲜明特色:

- 表演生活化:王大娘的彩旦扮相、市井唱腔,济公的丑角身段、诙谐念白,均贴近百姓生活,充满“烟火气”;

- 唱腔明快:以【西皮流水】为主板,节奏轻快,歌词口语化,如“王大娘在家中坐不安稳,想起了大缸我珠泪纷纷”,既叙事又抒情,易于观众接受;

- 情节紧凑:从“丢缸”到“寻缸”再到“锯缸救人”,矛盾集中、节奏明快,符合“折子戏”短小精悍的特点。

其文化价值则在于,将民间传说、宗教信仰(济公崇拜)与世俗生活融为一体,通过“锯大缸”这一接地气的情节,让观众在娱乐中感受“惩恶扬善”的道德教化,体现了京剧“雅俗共赏”的艺术传统。

剧目基本信息简表

| 项目 | |

|---|---|

| 剧目名称 | 《锯大缸》(又名《大锯缸》) |

| 剧种 | 京剧 |

| 题材来源 | 民间传说,属“济公戏”系列 |

| 主要人物 | 王大娘(彩旦)、济公(丑角) |

| 核心情节 | 王大娘大缸被妖风卷走,济公锯缸救出被掳孩童,惩治妖怪 |

| 艺术特色 | 唱腔【西皮流水】、表演生活化、诙谐幽默 |

| 文化内涵 | 体现民间“善恶有报”观念、济公“救世”形象,反映百姓对安稳生活的朴素愿望 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《锯大缸》中的“锯大缸”是剧情的关键动作吗?为什么用这个作为剧名?

A1:是的,“锯大缸”是剧情的核心动作与矛盾焦点,它是济公救人的直接手段(锯缸救出孩童),也是戏剧冲突的高潮(从日常寻缸转向奇幻除妖),剧名直接点明这一关键情节,符合京剧“以事命名”的传统,让观众直观了解剧目核心,锯缸”这一接地气的动作,也暗示了剧目贴近民间生活的艺术风格。

Q2:《锯大缸》中济公的形象有什么特点?这一形象为何深受百姓喜爱?

A2:济公在剧中是“丑角”行当,形象特点为“外疯内慧”:外表疯癫破衣烂衫、言语诙谐、行为夸张(如装作锯缸不慎),实则法力高强、心怀慈悲,这一形象深受百姓喜爱,因为它打破了传统宗教人物的严肃刻板,以“游戏人间”的方式贴近民众;“疯癫”表象下的“救世”行为,寄托了民间对“惩恶扬善、守护弱者”的朴素期待,具有强烈的世俗亲和力与道德感召力。