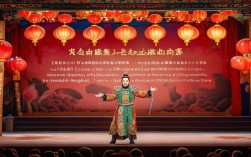

京剧《三娘教子》是传统家庭伦理剧中的经典之作,自清代以来久演不衰,以其跌宕的剧情、鲜明的人物和深刻的教育意义,成为京剧舞台上的保留剧目,该剧以明代为背景,讲述了薛家遭遇变故后,三娘王春娥含辛茹苦抚养幼子薛倚哥,历经波折终使浪子回头、家庭团圆的故事,既展现了传统女性的坚韧与伟大,也传递了“教子有方”“忠孝节义”的核心价值观。

剧情梗概

薛家乃书香门第,家主薛子仪因遭奸人陷害,被迫远走他乡,长子薛奎、次子薛科亦流落在外,家中仅剩年迈的老仆薛保与三房夫人王春娥,以及薛子仪与三娘所生的幼子薛倚哥,家道中落,生活困顿,大娘、二娘相继改嫁,独留三娘王春娥坚守本分,以织布为生,抚养倚哥长大。

倚哥年幼丧父,又因兄弟离散缺乏管教,逐渐沾染上顽劣习性,一日,他在外与赌徒厮混,输光家中钱财,更被赌徒拐骗至赌坊,老薛保寻回倚哥后,三娘怒其不争,在机房(织布房)内以家法教子,倚哥不服顶撞,三娘悲愤交加,以死相逼,痛陈薛家遭遇与自身艰辛,声泪俱下中揭露“养不教,父之过;教不严,师之惰”的道理,老薛保一旁相劝,倚哥终被感化,跪地认错,发奋读书,后薛子仪高中状元,一家团圆,三娘的坚贞与教子之功得到彰显。

主要人物分析

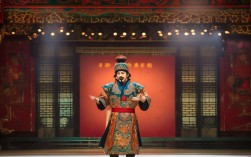

王春娥(青衣行当)

作为全剧核心人物,王春娥的形象集中体现了传统女性的“贤、惠、刚、毅”,她出身书香之家,嫁入薛家后本应是锦衣玉食,却因家族变故独自承担起抚养幼子的重担,面对大娘、二娘的改嫁,她没有选择离开,而是以“一女不嫁二夫”的节操坚守薛家;面对生活的贫寒,她日夜织布,“机房织布”一场中,通过“二黄慢板”的唱段,将“一更一点月儿明”的凄凉与“为教儿成人”的决心融为一体,既展现了她柔弱的一面,更凸显其坚韧的品格,教子时,她从最初的痛心疾首到以死明志,层层递进的情感爆发,通过“西皮流水”的快节奏唱腔与水袖功、眼神戏的配合,将“严母”形象刻画得入木三分,最终以母感化子,完成了从“受苦者”到“教育者”的升华。

薛倚哥(娃娃生/小生行当)

作为被教育的对象,薛倚哥的性格转变是剧情发展的关键,幼年时他因父亲缺席、兄长离散,缺乏正确引导,性格顽劣、贪玩好赌,甚至对母亲的教诲不屑一顾。“机房教子”一折中,他面对母亲的责打先是顶嘴,后见母亲寻死,才幡然醒悟,从“顽童”转变为“孝子”,这一转变虽略显突然,但通过演员的表演——从最初的嬉皮笑脸到跪地痛哭、发誓悔改,展现了少年可塑性强的特点,也反衬出三娘教子的必要性。

老薛保(老生行当)

老薛保是薛家的忠仆,也是三娘教子的辅助者,他年迈却忠心耿耿,在薛家危难时始终不离不弃,既照顾三娘的生活,又帮助管教倚哥,当三娘因教子过度而心灰意冷时,他以“主母不必太悲伤”“小东人年幼不知理”等唱词相劝,既缓和了矛盾,又推动剧情走向和解,他的唱腔以苍劲的“老生腔”为主,沉稳中透着慈爱,成为三娘形象的重要补充,也传递了“忠仆护主”的传统伦理观念。

艺术特色

唱腔设计的戏剧性

《三娘教子》的唱腔与剧情、人物情感紧密结合,极具戏剧张力,三娘的唱腔以“二黄”为主,“二黄慢板”适合抒发悲愤(如“春秋亭外风雨暴”虽是《锁麟囊》唱段,但《三娘教子》中“二黄慢板”同样以深沉婉转表现哀伤),“西皮流水”则用于表现教子时的急切与严厉(如“奴这里举家钏将你苦来训”),节奏由慢到快,情绪层层递进,形成强烈的听觉冲击,倚哥的唱腔以“娃娃生”的稚嫩嗓音为主,后期悔改时转为“小生”的清亮,体现性格变化。

表演程式的规范性

京剧的“唱念做打”在剧中得到充分展现,三娘的“水袖功”运用娴熟:悲伤时水袖轻拂,教子时水袖猛甩,愤怒时甚至以水袖掩面而泣;老薛保的“髯口功”(捋髯、抖髯)表现其沉稳与焦虑;倚哥的“扑跌”动作展现其顽劣与悔改时的慌乱,这些程式化表演既规范了人物动作,又增强了舞台的观赏性。

主题思想的时代性

尽管故事发生在明代,但“家庭教育”的主题具有永恒价值,三娘“教子不严,母之过”的自责,与现代社会“陪伴是最好的教育”理念不谋而合;倚哥从“被教”到“自教”的转变,也体现了教育中“内因决定外因”的规律,三娘的“节”与“义”(对家庭的坚守)、老薛保的“忠”,共同构成了传统道德的缩影,至今仍具有警示意义。

《三娘教子》关键信息表

| 项目 | |

|---|---|

| 剧种 | 京剧 |

| 题材 | 家庭伦理剧 |

| 核心冲突 | 严格教子(三娘)与子之顽劣(倚哥)的矛盾 |

| 经典唱段 | 《三娘教子》选段“老薛保你莫跪一旁站定”(二黄原板)、《机房教子》选段“小东人进机房规规矩矩”(西皮流水) |

| 主要行当 | 青衣(王春娥)、老生(老薛保)、娃娃生/小生(薛倚哥) |

| 主题思想 | 家庭教育的重要性、传统女性的坚韧与伟大、忠孝节义的价值观 |

相关问答FAQs

问:《三娘教子》中的“机房教子”一折为何成为京剧经典折子戏?

答:“机房教子”一折之所以成为经典,首先在于其剧情冲突高度集中:三娘的悲愤、倚哥的顽劣、薛保的相劝,三者在“机房”这一有限空间内碰撞,形成强烈的戏剧张力;人物塑造鲜明,三娘从“慈母”到“严母”的转变,倚哥从“顶撞”到“悔改”的瞬间,通过唱腔、身段的精准演绎,极具感染力;艺术表现成熟,西皮流水板的快节奏唱腔配合水袖功、眼神戏,将“教子”的严厉与母爱的深沉融为一体,既有技巧性,又有情感共鸣,因此被历代京剧演员反复打磨,成为展现青衣、老生、娃娃生表演艺术的“试金石”。

问:京剧《三娘教子》与其他剧种(如评剧、越剧)的改编版本相比,有何独特之处?

答:京剧《三娘教子》的独特性主要体现在“程式化表演”与“唱腔张力”上,京剧注重“四功五法”,三娘的“教子”场景中,通过“起霸”“亮相”等程式化动作,以及“二黄转西皮”的唱腔设计,将情绪推向高潮;评剧改编版则更侧重生活化表演,唱腔通俗直白,如《杨三姐告状》的评剧风格,贴近市井观众;越剧改编版则唱腔柔美,如《碧玉簪》的婉约风格,更突出三娘的“柔”而非“刚”,京剧的“老生”行当在剧中作用关键,老薛保的唱念沉稳厚重,是评剧、越剧版本中较少有的“忠仆”形象塑造方式,体现了京剧“以行当定人物”的特点。