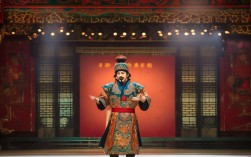

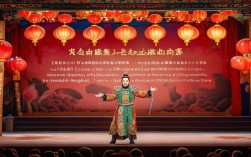

京剧《赠绨袍》是传统剧目中取材于战国历史的经典故事,以范雎与须贾的恩怨情仇为主线,展现了古代士大夫的处世智慧与人性温度,剧情跌宕起伏,人物性格鲜明,既有权谋斗争的紧张,亦有知恩图报的温情,历经百年舞台演绎,仍具深刻教育意义。

故事发生在战国中后期,秦国日益强盛,魏国因内政腐败逐渐衰落,魏国中大夫须贾(字子余)与门客范雎(字叔)素来不睦,皆因范雎才华出众,深得魏王赏识,引得须贾嫉妒,恰逢齐国遣使至魏,魏王命须贾、范雎出使齐国,齐襄王慕范雎之才,私下赠其金玉及牛酒,范雎固辞不受,须贾却怀恨在心,回国后向相国魏齐诬告范雎“通敌受贿”,魏齐大怒,未加详查便将范雎毒打,打断肋骨,敲落牙齿,范雎佯装气绝,被席卷裹弃于厕中,后得郑安平(范雎故交)相救,更名张禄,藏匿民间。

不久,秦国使者王稽至魏,郑安平趁机引荐张禄(范雎)面见王稽,王稽观其谈吐不凡,知为奇才,便暗中将其带往秦国,时秦昭襄王在位,求贤若渴,闻张禄有经天纬地之才,遂拜为相国,封应侯,范雎掌秦政后,为富国强兵,远交近攻,首先整顿内政,后开始谋划削弱魏国。

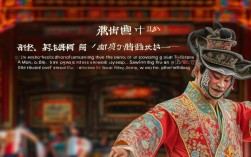

此时魏国惧秦,派大夫须贾出使秦国求和,范雎得知须贾入秦,心生一计:既要报昔日断肋之仇,又要试探其是否真心悔过,他遂脱下相国官服,换上一身破旧布衣,自称“张禄门下客”,故意在驿馆外等候须贾,须贾见状,起初并未认出,只觉此人面熟,待问及身世,范雎(张禄)以“曾在魏国为仆,因得罪主人,逃亡至此”为由搪塞,时值冬日,天降大雪,范雎(张禄)单衣立于寒风中,瑟瑟发抖,须贾见其可怜,动了恻隐之心,取出一件绨袍(粗丝袍)相赠,并设薄酒款待,席间询问秦国相国张禄为人如何,范雎(张禄)假意称赞其“嫉恶如仇,赏罚分明”,须贾听后,面露忧色,叹息道:“吾若得罪此人,恐性命难保。”

次日,须贾依约入秦宫拜见相国张禄,行至殿前,侍卫喝令其“脱履摘帽,跪行而入”,须贾大惊,抬头望去,殿上端坐者正是昨日受赠绨袍的“张禄门下客”,方知范雎未死,且已贵为秦相,范雎厉声数其罪:“汝当日通齐受贿,诬陷于我,打断我肋骨,敲落我牙齿,此仇不共戴天!今日汝入秦朝,本当斩首,以谢天下!”须贾叩头如捣蒜,连连求饶,自认死罪。

范雎念及昨日赠袍之旧情,心稍软,对须贾道:“汝有赠袍之意,念汝尚有一丝人性,免汝一死,然魏齐之仇,不可不报,汝可归魏告知魏王:速送魏齐人头至秦,否则我将亲率大军踏平大梁!”须贾感恩戴德,叩头谢恩,连滚带爬逃回魏国。

魏王闻讯,惊恐万分,与魏齐商议对策,魏齐心知罪责难逃,连夜逃往赵国,投奔平原君赵胜,范雎遂修书一封,告知赵王:“魏齐匿于平原君处,若三日不献其首,我将发兵攻赵!”赵王犹豫不决,平原君则自恃身份,不肯交出魏齐,秦王为助范雎报仇,假意邀平原君赴秦饮宴,实则扣留为人质,赵王无奈,只得设计诱捕魏齐,魏齐走投无路,拔剑自刎,范雎取其首级,回报秦王,了却了多年恩怨。

至此,剧情落下帷幕,范雎以德报怨,宽恕了赠袍的须贾;对仇人魏齐则严惩不贷,彰显了“恩怨分明,惩恶扬善”的处世哲学,全剧通过“赠袍”这一细节,将人性的复杂与转变刻画得淋漓尽致:须贾的阴险狠毒与偶尔的良知未泯,范雎的隐忍坚韧与胸怀宽广,都在戏剧冲突中得以展现,让观众在欣赏精彩唱腔与身段的同时,也感受到传统文化的道德力量。

主要人物关系表

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 与范雎关系 |

|---|---|---|---|

| 范雎 | 魏国门客→秦相 | 足智多谋,隐忍坚韧,恩怨分明 | 主角,遭须贾陷害后复仇 |

| 须贾 | 魏国中大夫 | 嫉妒阴险,外强中干,偶有良知 | 陷害范雎,后赠袍求情 |

| 魏齐 | 魏国相国 | 专横跋扈,刚愎自用 | 严刑拷打范雎,后被逼自尽 |

| 郑安平 | 范雎故交 | 重情重义,慧眼识才 | 救助并引荐范雎 |

| 秦昭襄王 | 秦国君主 | 求贤若渴,善于用人 | 重用范雎,支持其复仇计划 |

相关问答FAQs

问:《赠绨袍》中范雎为何要故意穿着破旧衣服见须贾?

答:这是范雎精心设计的试探与复仇策略,其一,范雎虽已贵为秦相,但心中对须贾的陷害之恨仍未消解,他需通过观察须贾的态度,判断其是否真心悔过——若须贾念旧情,则可稍宽恕;若仍傲慢无礼,则必严惩,其二,以“破衣平民”身份接近须贾,既能避免打草惊蛇,又能掌握主动权:须贾不知其真实身份,言行举止必然真实流露,便于范雎收集其“良知未泯”的证据(如赠袍行为),为后续“以德报怨”的结局埋下伏笔,这种“扮猪吃老虎”的设定,既展现了范雎的权谋智慧,也增强了戏剧的张力与悬念。

问:须贾赠绨袍的行为是否体现了他性格中的善良?为何范雎最终选择宽恕他?

答:须贾赠绨袍的行为,确实体现了他性格中尚存的一丝善良,但这种善良是有限度的、带有功利色彩的,他并非真心悔过,而是在“不知对方身份”的情况下,出于对“落难故人”的怜悯而为之——正如他自己所言:“吾见汝衣单,故赠袍以御寒。”这更多是一种本能的同情,而非主动的道德反思,范雎选择宽恕他,主要有三方面原因:一是“念赠袍之恩”,范雎虽恨须贾,但“赠袍”这一行为触动了他的恻隐之心,认为须贾“尚有良知可救”;二是“政治考量”,杀须贾易,但若处理不当,可能被魏国视为“公报私仇”,不利于秦国“远交近攻”的外交策略;三是“彰显胸襟”,作为秦相,范雎若能“以德报怨”,更能体现其“得饶人处且饶人”的君子之风,也为后世树立“恩怨分明,惩恶扬善”的榜样,宽恕须贾,既是范雎个人情感的释放,也是政治智慧的体现。