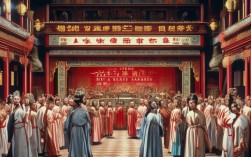

玉堂春作为中国戏曲史上的经典剧目,其“词”——即唱词与念白,是承载故事灵魂、塑造人物血肉的艺术核心,无论是京剧的雍容、评剧的质朴,还是豫剧的激昂,不同剧种对“玉堂春词”的演绎,共同编织出一曲关于爱情、冤屈与正义的悲欢长歌。

故事始于明代官家小姐苏三,因家道中落被卖入妓院“玉堂春”,与尚书之子王金龙(化名王景龙)相知相爱,王金龙金榜题名后,苏三遭鸨女逼迫,被卖给山西洪洞富商沈燕林为妾,沈妻皮氏与赵监生私通,毒杀沈燕林后反诬苏三,县官收受贿赂,将苏三屈打成招,判以死罪,后王金龙官拜八府巡按,亲审此案,为苏三洗刷冤屈,两人终得团圆,这一跌宕起伏的情节,为“词”的情感抒发提供了广阔舞台。

“苏三起解”堪称玉堂春“词”的巅峰之作,苏三身披枷锁,被解差押解至太原府,途中的唱段“苏三离了洪洞县,将身来在大街前,未开言来珠泪落,尊一声解差大哥听我言”,以白描手法勾勒出她离乡背井的悲凉,唱词语言直白如话,“洪洞县”“大街前”等具体地名和场景,让听众身临其境;“未开言来珠泪落”的细节描写,将苏三的委屈、恐惧与无助浓缩于字里行间,而“过往的君子听我言,哪一位去往南京转,与我那三郎把信传,就说苏三把命断,来生变犬马我当报还”的唱词,既是对命运的控诉,也是对爱情的坚守,字字血泪,动人心魄,这种将叙事、抒情与人物心理熔于一炉的“词”,成为戏曲唱词“情动于中而形于言”的典范。

不同剧种对玉堂春“词”的演绎各具特色,形成了多元的艺术风貌:

| 剧种 | 代表唱段 | 语言风格 | 情感表达 | 音乐配合 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 《苏三起解》西皮流水 | 典雅凝练,注重格律,多用对仗 | 含蓄内敛,以声传情,如“洪洞县内无好人”的悲愤 | 西皮流水板明快流畅,二黄导板深沉哀婉 |

| 评剧 | 《玉堂春》评剧唱段 | 朴实口语化,贴近市井生活,善用方言 | 直白热烈,如苏三哭诉冤情时的大段唱腔,情感外放 | 评剧腔调婉转,板式变化丰富,如“慢板”“垛板” |

| 豫剧 | 《三堂会审》豫剧选段 | 高亢激昂,方言特色鲜明,多用感叹词 | 爽朗泼辣,苏三据理力争时唱词铿锵有力 | 豫剧梆子腔节奏鲜明,梆胡伴奏凸显地方特色 |

玉堂春的“词”首先是人物形象的“画笔”,苏三的唱词中既有“蒙君子至诚,感念情深”的温婉,也有“遭此难,蒙此冤,天地哪有公道在”的刚烈,多面性格跃然纸上,唱词是剧情推进的“引擎”,如苏三在公堂上的唱段,通过回忆与王金龙相恋、被卖、蒙冤的经历,层层揭开案件真相,为高潮的“三堂会审”蓄势,更重要的是,唱词承载着传统文化的价值取向,如“善恶终有报”的朴素正义观,“从一而终”的封建伦理观(虽带有时代局限,但仍是剧情的情感内核),以及底层民众对公平正义的渴望。

玉堂春的故事源于明代话本小说《警世通言》中的“玉堂春落难逢夫”,其“词”继承了话本文学“说话”的艺术传统,既有叙事的连贯性,又有细节的生动性,唱词中融入大量民间俗语、谚语,如“人无害虎心,虎有伤人意”,既通俗易懂,又富含生活哲理,使作品在文学性与通俗性之间达到平衡。

FAQs

问:玉堂春中“苏三起解”的唱段为何能跨越剧种限制,成为广为流传的经典?

答:其流传度源于多方面因素的契合,唱词语言通俗直白,如“苏三离了洪洞县”等句子,朗朗上口,易于记忆和传唱;情感表达真挚动人,苏三的悲愤、无助与对爱情的坚守,引发听众共情;旋律与唱词高度融合,无论是京剧的西皮流水还是评剧的慢板,都通过音乐强化了情感冲击力;故事本身具有强烈的戏剧冲突,冤屈与正义的主题具有普世价值,使唱段超越时代限制,历久弥新。

问:不同剧种对玉堂春“词”的演绎,如何体现地方戏曲的艺术特色?

答:不同剧种的“词”演绎,深刻体现了地方戏曲“一方水土养一方戏”的特色,京剧作为“国剧”,其唱词注重程式化与格律美,音乐以西皮、二黄为基础,唱腔雍容大气,符合京剧“形神兼备”的美学追求;评剧源于民间,唱词生活化、口语化,音乐轻柔婉转,更贴近市井百姓的情感表达,如苏三哭冤时的大段唱腔,如泣如诉;豫剧则以其高亢激昂的梆子腔著称,唱词善用方言和感叹词,情感表达外放泼辣,如《三堂会审》中苏三据理力争的唱段,展现出中原地区民众的豪爽性格,这些差异使玉堂春的“词”在不同剧种中呈现出多元的艺术魅力。