1994年,中国戏曲学院在改革开放的深化阶段稳步发展,作为国内唯一一所高等戏曲艺术院校,其肩负着传承中华优秀传统文化、培养高级戏曲专业人才的重要使命,这一年,学院在办学规模、专业建设、师资培养、艺术实践及对外交流等方面均取得显著进展,为戏曲艺术的现代化传承与创新奠定了坚实基础。

办学规模与专业设置

1994年,中国戏曲学院的办学体系已较为完善,形成了以本科教育为主体,兼顾中专、进修及成人教育的多层次培养模式,学院面向全国招生,学生来源涵盖20余个省份,其中京剧、昆曲等传统剧种学生占比超过60%,体现了对核心戏曲艺术的坚守,在专业设置上,学院进一步优化调整,形成了表演、导演、音乐、舞台美术、戏曲文学、戏曲理论等六大类学科体系。

以本科专业为例,1994年学院开设的主要专业包括:京剧表演(含器乐伴奏)、戏曲表演(地方戏方向,如评剧、豫剧等)、戏曲导演、戏曲作曲与音乐设计、舞台设计、灯光设计、服装化妆设计、戏曲文学、戏曲史论等,学制以四年本科为主,部分专业如戏曲表演(中专部)为六年一贯制,为适应戏曲艺术发展需求,学院还新增了“戏曲教育”专业方向,探索戏曲人才培养与师资培养相结合的新路径。

以下是1994年中国戏曲学院部分本科专业设置简表:

| 专业类别 | 专业名称 | 学制 | 培养方向 |

|---|---|---|---|

| 表演类 | 京剧表演 | 4年 | 京剧生、旦、净、丑行当表演及器乐伴奏(京胡、京二胡、月琴等) |

| 表演类 | 地方戏表演 | 4年 | 评剧、豫剧、川剧等地方剧种表演 |

| 导演类 | 戏曲导演 | 4年 | 戏曲导演创作、戏曲舞台调度 |

| 音乐类 | 戏曲作曲与音乐设计 | 4年 | 戏曲音乐创作、配器、音响设计 |

| 美术类 | 舞台设计 | 4年 | 戏曲舞台布景、灯光、服装设计 |

| 文学理论类 | 戏曲文学 | 4年 | 戏剧编剧、戏曲评论、戏曲编辑 |

师资队伍建设

师资是学院发展的核心力量,1994年,中国戏曲学院已形成一支老中青结合、业务精湛的教师队伍,学院拥有教职工300余人,其中专业教师占比约70%,包括教授、副教授等高级职称教师80余人,讲师100余人。

在师资结构中,既有像王金璐、叶少兰、刘秀荣等京剧表演艺术大家,他们在教学一线传承“流派”精髓;也有戏曲理论领域的资深学者,如张庚、郭汉城等先生虽未全职任教,但长期指导学院科研与教学;学院注重培养青年教师,通过“传帮带”机制,选派青年教师赴戏曲院团实践锻炼,提升其艺术创作与教学能力,学院还聘请了多位地方戏艺术家(如豫剧常香玉团队、评剧新凤霞团队)担任客座教授,丰富教学内容。

教学与人才培养

1994年,学院的教学工作坚持“继承与创新并重”原则,强调理论与实践结合,在课程设置上,除专业主课(如唱腔、身段、把子功)外,还开设戏曲史论、艺术美学、视唱练耳、中外戏剧比较等课程,拓宽学生艺术视野。

教学方法上,表演专业采用“口传心授”与“科学训练”相结合的方式,要求学生既掌握传统剧目的精髓,又能参与现代戏创作,京剧表演专业学生需系统学习《贵妃醉酒》《霸王别姬》《三岔口》等经典剧目,同时参与新编历史剧《曹操与杨修》的排练与实践,导演、音乐、美术等专业则注重舞台实践,学生需参与学院年度大戏的创排,承担导演、作曲、设计等任务。

人才培养成果方面,1994年学院毕业生中,多人成为各戏曲院团的骨干力量,如京剧表演专业毕业生李胜素(后成为梅派名家)、张建国(老生演员),地方戏表演专业毕业生小香玉(豫剧)等,均在戏曲舞台崭露头角,学院还为戏曲教育、研究机构输送了大量人才,为戏曲艺术的普及与传承提供了支撑。

艺术实践与社会影响

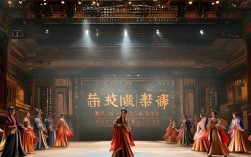

艺术实践是戏曲教育的重要环节,1994年,学院全年组织各类演出活动50余场,包括校内教学汇报演出、全国戏曲院校交流演出、下基层惠民演出等。“中国戏曲学院青年京剧团”赴香港、澳门地区演出,以《白蛇传》《锁麟囊》等剧目引发当地戏曲热潮,增强了港澳同胞对中华传统文化的认同。

在学术研究方面,学院教师全年发表学术论文40余篇,出版《戏曲表演技法研究》《中国戏曲音乐概论》等专著5部,其中部分成果获省部级奖项,学院还主办了“全国戏曲教育研讨会”,来自全国20余所戏曲院校及研究机构的专家学者围绕“戏曲人才培养模式”展开深入探讨,形成了《戏曲教育改革倡议书》,为戏曲教育发展提供了理论参考。

对外交流与合作

1994年,中国戏曲学院的对外交流取得突破性进展,学院与美国纽约大学、英国皇家戏剧学院等艺术院校建立合作关系,开展师生互访、学术交流项目,5月,学院接待了日本歌舞伎代表团,双方就“东方传统戏剧的传承与创新”进行座谈,并联合举办“中日传统戏剧展”。

学院还派师生赴俄罗斯、法国参加国际艺术节,以京剧武戏《三岔口》《闹天宫》等剧目展示中国戏曲的独特魅力,赢得国际观众的高度评价,这些交流活动不仅提升了学院的国际知名度,也为中国戏曲走向世界搭建了平台。

相关问答FAQs

Q1:1994年中国戏曲学院在专业建设上有何重要调整?

A1:1994年,学院在专业建设上的主要调整包括:一是新增“戏曲教育”专业方向,探索戏曲人才培养与师资培养相结合的模式,解决基层戏曲教育师资短缺问题;二是优化地方戏表演专业设置,在原有京剧表演基础上,系统整合评剧、豫剧、川剧等地方剧种资源,成立“地方戏系”,强化地方戏人才培养;三是加强理论专业建设,将“戏曲史论”专业细分为“戏曲史”与“戏曲美学”两个方向,提升理论研究深度。

Q2:1994年学院培养的优秀毕业生有哪些代表人物?他们在戏曲领域有何贡献?

A2:1994年学院培养的优秀毕业生中,代表人物包括:

- 李胜素(京剧表演专业):毕业后加入国家京剧院,成为梅派艺术传人,主演《贵妃醉酒》《霸王别姬》等经典剧目,多次赴海外演出,推动京剧艺术国际化;

- 小香玉(地方戏表演专业,豫剧):毕业后回到河南,创办“小香玉艺术学校”,致力于豫剧普及教育,并主演《花木兰》等剧目,获“中国戏剧梅花奖”;

- 查明哲(戏曲导演专业):毕业后投身话剧与戏曲导演创作,执导话剧《生死场》、豫剧《焦裕禄》等作品,以“现实主义导演风格”推动戏曲现代戏创新,获“国家舞台艺术精品工程”奖。