徐州淮海戏曲全集是系统梳理淮海戏艺术精髓的权威性汇编,作为淮海文化的重要载体,它不仅记录了这一地方剧种从民间小调到成熟戏曲的演变历程,更浓缩了苏鲁豫皖四省交界地区的民俗风情与人文精神,淮海戏起源于清代中后期,由徐州地区的民间歌舞“拉魂腔”演变而来,早期以“打地摊”形式演出,后吸收京剧、梆子等剧种元素,逐渐形成独特的艺术风格,2008年被列入国家级非物质文化遗产名录。

淮海戏的艺术特色鲜明,唱腔以【拉魂调】为核心,旋律高亢明快,兼具北方戏曲的粗犷与南方戏曲的婉转,板式包括【慢板】【二行】【流水】【紧板】等,拉腔”和“飘腔”最具特色,演唱时真假声结合,极具感染力,表演上注重生活化,动作朴实无华,贴近百姓生活,尤其擅长表现民间传说、家庭伦理题材,语言以徐州方言为基础,幽默生动,充满乡土气息,伴奏乐器早期以三弦、板胡为主,后加入笛子、二胡等,形成以丝竹乐为主、打击乐为辅的伴奏体系。

徐州淮海戏曲全集的内容构成丰富多元,通过文献、音像、剧本等多种形式,全面呈现淮海戏的艺术全貌,其核心内容可概括为以下几类:

| 类别 | |

|---|---|

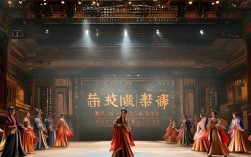

| 经典剧目 | 传统戏《樊梨花点兵》《皮秀英四告》《三拜花堂》,现代戏《果园风情》《红梅赞》等 |

| 代表人物 | 老一辈艺术家周素英(旦角,代表剧目《樊梨花》)、徐桂芳(生角,《皮秀英四告》);中生代许亚芬(传承与创新并重) |

| 历史文献 | 《淮海戏音乐集成》《徐州淮海戏志》《淮海剧作选》等理论研究与剧本集 |

| 音像资料 | 《周素英淮海戏经典唱腔集》CD、《果园风情》1980年版舞台录像、《淮海戏教学示范》DVD |

徐州淮海戏曲全集的编纂,不仅是对濒危剧目的抢救性保护,更是对淮海文化基因的系统性传承,全集收录的剧目从《樊梨花》中的巾帼英雄到《果园风情》里的现代生活,展现了淮海地区人民的精神追求;而代表人物的表演实录与理论文献,则为戏曲研究提供了第一手资料,其意义在于通过数字化、文献化手段,让淮海戏突破地域限制,成为连接传统与现代的文化桥梁,推动戏曲艺术的活态传承与创新发展。

FAQs

问:淮海戏和徐州梆子都是徐州地方戏,两者有什么区别?

答:淮海戏与徐州梆子虽同属徐州地方戏曲,但起源与艺术特色差异显著,淮海戏由“拉魂腔”演变,唱腔婉转细腻,以徐州方言演唱,擅长表现民间生活小戏;徐州梆子则由梆子腔衍生,唱腔高亢激越,多用中州官话,以历史袍带戏为主,表演更具程式化,伴奏乐器上,淮海戏以三弦、板胡为主,徐州梆子则以梆子、板胡为主,节奏更为强烈。

问:普通人如果想了解淮海戏,可以从哪些途径入手?

答:普通人可通过多种途径走近淮海戏:一是阅读《徐州淮海戏志》《淮海剧作选》等文献,了解其历史与剧目;二是观看《周素英淮海戏经典唱腔集》《果园风情》等音像资料,直观感受唱腔与表演;三是关注徐州当地剧院的演出,如徐州淮海剧团的常态化演出,或参与“戏曲进校园”“非遗展演”等活动;四是学习基础唱腔,通过短视频平台上的淮海戏教学片段,感受方言与旋律的结合,逐步培养兴趣。