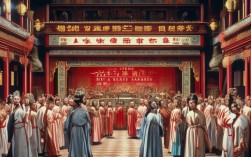

中国戏曲作为中华优秀传统文化的瑰宝,以“剧中”人物为核心载体,通过生、旦、净、丑等行当体系,结合唱念做打的表演技艺,塑造出无数经典角色,这些剧中人物不仅是故事的演绎者,更是文化符号的凝聚,承载着中国人对历史、人性和审美的深刻理解,在虚拟与程式交织的舞台上,他们以夸张又真实、写意又灵动的艺术形象,跨越时空,与观众产生情感共鸣。

中国戏曲的“剧中”角色首先通过行当体系实现身份区隔与特征定型,行当是艺人长期实践归纳的角色分工规范,基于性别、年龄、性格、身份等维度,将剧中人物划分为四大基本行当,每个行当下又细分不同类型,形成层次分明的角色谱系,以生行为例,作为剧中男性角色的总称,生行细分小生(如《西厢记》中风流倜傥的张君瑞,属扇子生)、老生(如《空城计》中沉稳持重的诸葛亮,属安工老生)、武生(如《长坂坡》中勇猛善战的赵云,属长靠武生),扮相上小生戴生巾、持折扇,老生戴髯口、穿蟒袍,武生扎靠旗、持长枪,表演上小生唱腔清亮、身段飘逸,老生唱腔苍劲、台步稳健,武生翻打跌扑、身手矫健,共同构成男性角色的多样面貌,旦行作为剧中女性角色的总称,分青衣(如《霸王别姬》中端庄坚韧的虞姬,属正旦)、花旦(如《拾玉镯》中活泼灵巧的孙玉姣,属闺门旦)、武旦(如《穆柯寨》中英姿飒爽的穆桂英,属刀马旦),扮相上青衣穿素褶子、梳大头,花衣着彩衣、系腰裙,武旦扎靠旗、挎刀剑,表演上青衣唱腔婉转、水袖翩跹,花旦念白灵动、眼神传神,武旦打斗利落、翻腾高跃,精准呈现不同女性的性格特质,净行俗称“花脸”,专演性格、气质、相貌特异的男性角色,分铜锤花脸(如《铡美案》中刚正不阿的包拯,属黑头)、架子花脸(如《野猪林》中粗犷豪放的鲁智深),扮相以脸谱为核心,通过色彩(如包拯黑脸表刚直,关羽红脸表忠义)和图案(如张飞豹头环眼,曹操白脸表奸诈)强化人物性格,表演上唱腔浑厚、表演夸张,凸显角色的“大忠大奸”“大勇大智”,丑行则是剧中喜剧角色的总称,分文丑(如《十五贯》中狡猾的娄阿鼠,属茶衣丑)、武丑(如《三岔口》中机敏的刘利华),扮相鼻梁涂白粉、表情诙谐,表演上念白口语化、动作滑稽,以插科打诨调节气氛,同时暗含对人性弱点的讽刺。

“剧中”角色的塑造离不开戏曲“四功五法”的深度融合,唱念做打作为表演的基本功,是剧中人物情感外化的核心手段,唱腔通过不同板式(如西皮明快、二黄深沉)和流派(如梅派婉约、程派悲凉)传递人物内心,如《贵妃醉酒》中杨玉环的“海岛冰轮初转腾”,以婉转的二黄慢板展现其雍容与孤寂;念白分韵白(湖广韵、中州韵)和京白,如《锁麟囊》中薛湘灵从富家女到落难女的转变,通过从娇俏京白到沉郁韵白的过渡,体现命运沉浮;做功包括身段、表情等程式化动作,如“水袖功”通过甩、挑、翻表现喜怒(杜丽娘“游园惊梦”的水袖翻飞表春心萌动),“翎子功”通过抖、摆表现英武(周瑜“临江会”的翎子抖动表忌恨);打功则是武戏的核心,如《挑滑车》中高宠的“扎靠翻跳”“枪花舞动”,通过毯子功和把子功展现勇猛,脸谱、服饰、道具等舞台美术元素也强化了剧中角色的辨识度:脸谱以“红忠黑直白奸”的色彩符号暗示性格,服饰以“龙纹表帝王、素衣表平民”的纹样标识身份,道具如马鞭代骑船、桨代行舟,以虚拟手法拓展舞台空间,让剧中人物在“无画处皆成妙境”中完成叙事。

经典剧目中的“剧中”角色更是文化内涵的立体呈现,历史剧中,《赵氏孤儿》程婴(老生)为救孤儿忍辱负重,其“白虎大堂”的唱段与“跪地求情”的做功,诠释了“忠义”的儒家伦理;《霸王别姬》中项羽(净)的“力拔山兮气盖世”与虞姬(旦)的“君王意气尽”,通过悲壮的唱腔与剑舞,展现英雄末路的悲剧美,爱情剧中,《牡丹亭》杜丽娘(旦)为爱“生者可以死,死可以生”,其“游园”“惊梦”“寻梦”的身段与唱腔,突破封建礼教,彰显人性解放,现代戏中,《红灯记》李玉和(老生)的“提篮小卖拾煤渣”与“刑场斗争”,将传统行当与革命精神结合,塑造出有血有肉的英雄形象,这些剧中角色通过戏曲“虚实相生”的艺术手法,在方寸舞台上构建起跨越千年的精神世界,让观众在审美体验中感受传统文化的温度。

中国戏曲中的“剧中”角色,是行当技艺与人文精神的结晶,它们以独特的艺术魅力,成为连接传统与现代的文化纽带,让中国戏曲的精髓在舞台上生生不息。

FAQs

中国戏曲剧中角色为何要分行当?

行当是戏曲角色分工的规范化体系,源于古代艺人长期实践的归纳,其核心作用在于实现角色类型的标准化与表演的精准化,行当基于性别、年龄、性格、身份等维度划分(如生为男性、旦为女性、净为性格突出的男性、丑为诙谐角色),便于演员快速掌握不同角色的扮相、唱腔、动作特征;行当通过程式化的表演符号(如老生的髯口、旦角的水袖、净角的脸谱),让观众直观判断人物的基本属性(忠奸、善恶、贵贱),增强戏曲的观赏性和叙事效率,行当的细分也促进了戏曲艺术的专业化传承,不同行当形成独特的表演流派,丰富了戏曲的艺术表现力。

不同行当的表演技巧如何服务于剧中人物性格塑造?

不同行当的表演技巧各有侧重,与人物性格高度契合,通过程式化的动作、声音、扮相将抽象性格具象化,老生通过“髯口功”(捋髯表沉稳、甩髯表激动)、“台步功”(慢步表老成、快步表急切)塑造如诸葛亮般足智多谋、如程婴般忍辱负重的角色;旦角的“水袖功”(甩袖表愤怒、挑袖表羞涩)、“眼神功”(含蓄表娇羞、犀利表刚烈)呈现杜丽娘的纯真、穆桂英的英武;净角的“脸谱”(黑脸表刚直、红脸表忠义)、“炸音”(高亢唱腔表勇猛)凸显项羽的霸气、包拯的威严;丑角的“矮子步”“表情夸张”表现娄阿鼠的狡猾、刘利华的机敏,这些技巧通过“有意味的形式”,让观众在视觉与听觉的直观体验中,感知剧中人物的内心世界与性格特质。