京剧作为中华优秀传统文化的瑰宝,承载着深厚的历史底蕴与人文精神,其经典剧目《秦香莲》更是凭借跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和动人的唱腔,成为跨越时代的艺术佳作,近年来,在两岸文化交流日益频繁的背景下,京剧《秦香莲》赴台演出,不仅为台湾观众带来了原汁原味的国粹体验,更成为连接两岸情感、传承文化根脉的重要纽带,引发广泛关注与热烈反响。

演出概况:经典剧目赴宝岛,两岸共赏梨园情

2023年金秋,应台湾中华文化总会、台湾传统艺术中心之邀,中国京剧院携全本《秦香莲》赴台开展“国粹经典·情系两岸”巡回演出,先后在台北国父纪念馆、高雄市文化中心、台中市中山堂等地演出6场,场场座无虚席,一票难求,此次演出阵容强大,由京剧名家李胜素(饰秦香莲)、于魁智(饰陈世美)、管波(饰包拯)领衔,中国京剧院青年团优秀演员联合参演,既展现了京剧艺术的深厚底蕴,也体现了后继有人的蓬勃生机。

以下是此次演出的基本概况:

| 项目 | |

|------------------|--------------------------------------------------------------------------|

| 演出时间 | 2023年10月15日-10月20日 |

| 演出地点 | 台北国父纪念馆、高雄市文化中心、台中市中山堂 |

| 主办单位 | 中国京剧院、中华文化联谊会、台湾中华文化总会 |

| 承办单位 | 台湾传统艺术中心、台北票房文化基金会 |

| 参演团体 | 中国京剧院一团、青年团 |

| 主要演员 | 李胜素(秦香莲)、于魁智(陈世美)、管波(包拯)、江其虎(韩琦)、甄建华(王延龄) |

| 演出剧目 | 全本京剧《秦香莲》(含《闯宫》《琵琶词》《见皇姑》《铡美》等场次) |

| 特邀环节 | 演出前举办“京剧艺术导赏会”,邀请主演与观众互动,讲解京剧历史与表演技巧 |

与艺术特色:传统精髓现舞台,创新表达引共鸣

此次赴台演出的《秦香莲》严格遵循传统京剧的“唱、念、做、打”核心程式,同时在剧本编排、舞台呈现和人物塑造上融入时代审美,让经典剧目焕发新生。

剧本编排:坚守经典,细节增色

全本《秦香莲》以秦香莲携子千里寻夫、陈世美不认妻儿、包拯铡美伸冤为主线,完整保留了“闯宫”“琵琶词”“见皇姑”“三官堂”“铡美”等经典场次,剧本在尊重传统的基础上,对部分细节进行了优化:例如在“风雪夜”场次中,通过秦香莲与子女的互动,强化了母爱主题;在“三官堂”韩琦放秦香莲一场,增加了韩琦的内心独白,凸显了忠义两难的矛盾心理,使人物形象更加丰满立体。

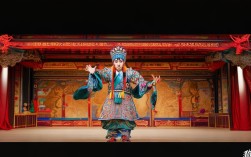

表演艺术:名家坐镇,流派纷呈

演员的表演是此次演出的最大亮点,李胜素饰演的秦香莲,宗梅派(梅兰芳)艺术,唱腔婉转悲怆,如“琵琶词”中“夫在东京做官宦”一段,字正腔圆,情真意切,将秦香莲的悲愤与隐忍展现得淋漓尽致;于魁智饰演的陈世美,宗余派(余叔岩),唱腔高亢激越,念白冷峻傲慢,从初见秦香莲时的心虚,到面对皇威时的色厉内荏,层次分明,将负心汉的形象刻画入木三分;管波饰演的包拯,宗裘派(裘盛戎),铜锤花脸唱腔浑厚威严,“铡美"一席“包龙图打坐在开封府",气势磅礴,展现了包拯铁面无私、刚正不阿的品格,青年演员的配戏也毫不逊色,如韩琦的扮演者江其虎,身段利落,眼神戏足,将义士的挣扎与决绝诠释得恰到好处。

舞台呈现:传统写意与现代科技融合

舞台设计采用传统京剧“一桌二椅”的写意风格,以简约的布景和虚拟的程式化表演,引导观众进入剧情,巧妙融入现代科技元素:灯光运用上,通过冷暖色调的对比强化情感冲突,如“风雪夜”以蓝白冷光营造凄清氛围,“开封府”则以暖光凸显庄严肃穆;多媒体投影则用于背景渲染,如东京城的繁华、宫廷的巍峨,既保留了京剧的写意精髓,又增强了视觉冲击力,让观众在传统与现代的交融中获得沉浸式体验。

社会反响与文化意义:梨园雅韵牵两岸,文化认同共传承

此次《秦香莲》赴台演出,不仅在艺术上获得高度评价,更成为两岸文化交流的佳话,引发了广泛的社会反响。

观众反响:一票难求,口碑爆棚

演出开票即引发抢购热潮,台北场开票30分钟内门票售罄,高雄场应观众要求加演一场,观众中既有年逾七旬的“老戏迷”,也有不少年轻观众,许多台湾观众表示,这是他们第一次现场观看京剧全本演出,“演员的唱腔太有感染力,秦香莲的遭遇让人流泪,传统艺术真的太震撼了”,一位带着女儿观看演出的母亲说:“我希望孩子从小接触中华文化,京剧是最好的载体。”

媒体评价:肯定艺术价值,赞扬交流意义

台湾《联合报》《中国时报》等主流媒体纷纷报道演出盛况,评价“此次演出是两岸京剧艺术的一次高水平对话,让台湾观众真切感受到国粹的魅力”;《旺报》刊文指出,《秦香莲》的故事虽然发生在古代,但其蕴含的忠孝节义、惩恶扬善的精神,与中华文化的核心价值观一脉相承,演出不仅是一次艺术盛宴,更是一次文化寻根之旅。

文化意义:传承根脉,增进认同

京剧是两岸共同的文化遗产,《秦香莲》赴台演出,既是对传统文化的共同守护,也是对两岸同根同源的文化认同的强化,演出期间,还举办了“京剧艺术座谈会”,两岸京剧界人士围绕传统剧目的传承与创新展开深入交流,达成了“以戏为媒、以艺会友,共同推动京剧艺术发展”的共识,正如台湾中华文化总会会长刘兆玄所言:“两岸同胞同文同种,京剧是连接我们情感的文化纽带,希望未来能有更多这样的交流活动,让中华文化在宝岛薪火相传。”

京剧《秦香莲》访台演出,以经典剧目为载体,以精湛艺术为语言,让台湾观众领略了国粹的永恒魅力,也架起了两岸文化交流的桥梁,这场演出不仅是一次艺术的巡礼,更是一次文化的对话与情感的共鸣,印证了中华文化是两岸同胞共同的精神家园,是连接两岸同胞心灵的重要纽带,随着两岸文化交流的不断深化,相信会有更多像《秦香莲》这样的经典艺术形式走向台湾,让中华文化的种子在宝岛生根发芽,绽放出更加绚丽的花朵。

FAQs

Q1:京剧《秦香莲》在台湾的演出历史可以追溯多久?

A:京剧传入台湾的历史可追溯至20世纪50年代,随大陆移民迁台而落地生根。《秦香莲》作为经典剧目,早在60年代便在台湾舞台上演,1965年顾正秋剧团在台北演出《秦香莲》,创下万人空巷的盛况;90年代两岸交流开放后,大陆京剧团多次赴台演出该剧,如1998年梅兰芳京剧团、2012年国家京剧院的演出,均引发热烈反响,成为台湾观众认知京剧的重要窗口。

Q2:此次《秦香莲》访台演出在吸引年轻观众方面有哪些创新举措?

A:为吸引年轻观众,此次演出在传统基础上做了三方面创新:一是“导赏会”前置,演出前1小时举办免费导赏,由主演讲解京剧历史、行当知识,并现场示范身段、唱腔,降低观剧门槛;二是“沉浸式互动”,在剧场外设置京剧体验区,提供脸谱绘制、戏服试穿等项目,让年轻人近距离感受京剧魅力;三是“数字化传播”,联合台湾短视频平台推出“京剧知识小课堂”,剪辑演出精彩片段,结合年轻观众喜爱的解说方式,线上播放量超百万,有效扩大了京剧的受众群体。