张士贵作为戏曲艺术中一个颇具争议的历史人物形象,其原型源自唐初名将张士贵(586-657),虢州卢氏(今河南三门峡)人,隋末唐初将领,曾跟随唐太宗李世民征战,封虢国公,正史《旧唐书》《新唐书》中记载其“善骑射,臂力过人”,以战功著称,然而在民间戏曲与通俗文学中,张士贵的形象却经历了从“功臣”到“奸佞”的颠覆性转变,成为衬托英雄(如薛仁贵)的“反派符号”,这一演变过程折射出民间叙事对历史人物的再创造逻辑,也体现了戏曲艺术“善恶分明”的伦理表达传统。

历史原型与戏曲形象的巨大反差

历史上的张士贵是唐初开国功臣,参与过隋末农民起义,后归顺唐朝,随李世民平定刘武周、王世充等割据势力,在征讨高句丽的战役中担任行军总管,立下“率军先登,破敌多阵”的战功,死后陪葬昭陵,其形象符合传统史书对“良将”的记载:勇猛善战、忠君报国,但自清代《说唐全传》等通俗小说问世后,张士贵被塑造成一个嫉妒贤能、冒领军功的奸臣——书中虚构其“冒认薛仁贵功劳”,将薛仁贵射死的“应梦白虎将”功劳占为己有,甚至多次设计陷害薛仁贵,意图杀人灭口,这一形象迅速被戏曲吸收,成为《薛仁贵征东》《三请樊梨花》等经典剧目中的核心反派,彻底颠覆了历史原型。

戏曲中张士贵的形象塑造与典型情节

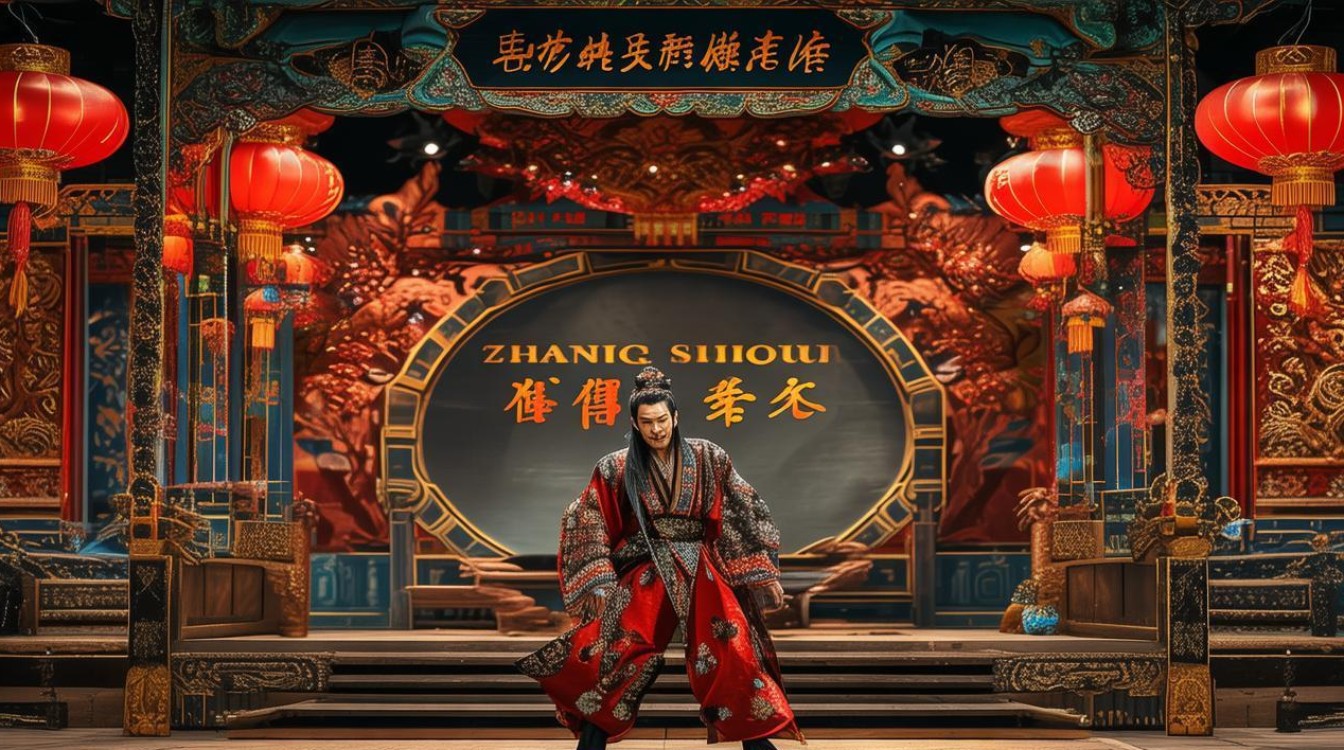

在传统戏曲中,张士贵被归为“净角”(花脸),以白色脸谱象征奸诈、狠毒,其形象特征高度脸谱化:面相阴鸷、眼神斜睨、动作夸张,念白中常带冷笑或虚张声势的语气,通过外在表演强化其“奸臣”标签,典型剧目中的情节设计,均围绕“冒功”与“陷害”展开,凸显其性格中的贪婪与狠毒:

-

《薛仁贵征东》之“张士贵冒功”:剧情设定唐太宗梦“白虎星”转世征东,需寻此人破敌,平民薛仁贵应梦投军,张士贵发现其武艺高强,恐威胁自身地位,不仅隐瞒其身份,更命女婿何宗宪顶替薛仁贵出战,薛仁贵无奈之下只能“代婿出战”,却屡建奇功(如“三箭定天山”原型),张士贵却向朝廷谎称是自己率军获胜,甚至派人刺杀薛仁贵灭口,此类情节通过“英雄受难—奸臣作梗—真相大白”的叙事模式,将张士贵的“奸”推向极致。

-

《三请樊梨花》之“设计害仁贵”:在薛仁贵与樊梨花的爱情线中,张士贵被塑造成破坏者,他因嫉妒薛仁贵得宠,向朝廷诬告薛仁贵“通敌”,导致薛仁贵被贬;又利用樊梨花与薛丁山的矛盾,挑拨离间,企图借刀杀人,此类情节将张士贵的“奸”从“功名利禄”延伸至“人性险恶”,使其形象更具反派张力。

不同剧种中的张士贵表演艺术

张士贵的形象在不同地方戏曲中各有侧重,但核心“反派”定位一致,表演风格也因剧种特色而异,以下通过表格对比主要剧种的处理方式:

| 剧种 | 行当 | 脸谱特征 | 表演特点 | 典型剧目片段 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 净角(铜锤花脸) | 白底、黑纹、红眼窝 | 唱腔浑厚高亢,念白字正腔圆,身段稳重中带阴鸷,常用“抖髯”“瞪眼”表现奸诈 | 《薛仁贵征东》“回朝”一场,冒功时的强作镇定 |

| 豫剧 | 净角(黑头) | 白底、金纹、三角眼 | 唱腔粗犷豪放,念白带乡土口音,动作幅度大,常用“甩袖”“跺脚”表现愤怒与心虚 | 《三请樊梨花》“诬陷”一场,诬告时的狰狞表情 |

| 越剧 | 净角(大面) | 白底、淡墨纹、细眉 | 唱腔婉转中带阴冷,念白柔和中藏杀机,身段轻盈,多用“水袖功”表现暗藏的阴谋 | 《薛丁山征西》“设计”一场,暗中算计时的眼神闪烁 |

| 川剧 | 净角(花脸) | 白底、油彩纹、歪嘴 | 善用“变脸”技巧,在“奸笑”与“狰狞”间切换,念白带川味幽默,突出其“伪善”本质 | 《薛仁贵征东》“发兵”一场,假意举荐时的变脸 |

张士贵戏曲形象的文化意涵

张士贵从历史功臣到戏曲奸臣的转变,本质是民间叙事对“英雄成长”模式的建构需求,在传统戏曲伦理中,“忠奸对立”是最核心的戏剧冲突,需要一个“反派”来推动英雄的“受难—觉醒—胜利”叙事,薛仁贵作为“草根英雄”的代表,其“应梦出世—屡遭陷害—终成大器”的故事,需要张士贵这样的“体制内反派”来制造障碍——张士贵的“奸”不仅是对个人品德的批判,更是对“官僚体系腐败”的隐喻,反映了民间对“公平正义”的向往。

这一形象也体现了戏曲艺术“虚实相生”的创作原则,历史上的张士贵并无陷害薛仁贵的记载,但戏曲通过虚构情节,将“个人恩怨”升华为“忠奸斗争”,既满足了观众的道德期待,也增强了故事的戏剧性,正如清代戏曲理论家李渔在《闲情偶寄》中所言:“非奇不传”,张士贵的“奸”形象虽不符合历史,却因其“奇”(极端的恶、鲜明的冲突)而成为经典,这正是戏曲超越历史、服务艺术的典型例证。

相关问答FAQs

Q1:历史上的张士贵真的是戏曲中那样的奸臣吗?

A1:不是,根据《旧唐书》《新唐书》等正史记载,张士贵是唐初名将,以战功著称,曾跟随唐太宗征战四方,死后陪葬昭陵,属于“功臣”范畴,戏曲中“冒功陷害薛仁贵”的情节源于清代通俗小说《说唐全传》的艺术虚构,目的是为突出薛仁贵的英雄形象,与历史事实不符。

Q2:张士贵在戏曲中常用的脸谱颜色和象征意义是什么?

A2:张士贵在戏曲中多使用白色脸谱,这是净角中“奸臣”的典型标志,白色象征“奸诈、狠毒、阴险”,结合其“白底黑纹/金纹”的面部设计,以及“斜眼、歪嘴”的细节,强化了其“伪君子、真小人”的性格特征,这种脸谱化的处理方式,让观众能通过直观视觉快速识别人物善恶,体现了戏曲“寓褒贬、别善恶”的创作宗旨。