河南戏曲作为中国戏曲文化的重要分支,其独特的艺术魅力在影像中得以永恒留存,关于河南戏曲的照片,不仅是视觉的艺术记录,更是地域文化、历史传承与民间审美的生动载体,这些照片或定格经典表演瞬间,或展现后台准备细节,或捕捉观众互动场景,共同构成了一幅立体的河南戏曲文化画卷。

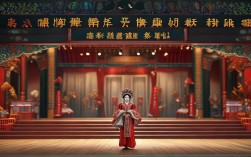

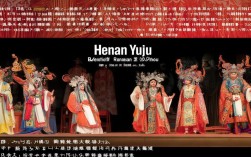

河南戏曲的剧种丰富多元,豫剧、曲剧、越调、大平调等各具特色,照片中往往通过服饰、妆容和表演细节直观呈现剧种差异,以豫剧为例,其服饰讲究“宁穿破,不穿错”,蟒袍、官衣、褶子等不仅色彩鲜艳,更绣有祥云、龙凤等图案,照片特写常聚焦于服饰的刺绣工艺——如《花木兰》中花木兰的战甲,金属丝线绣制的鳞片在灯光下闪烁,既展现英武之气,又暗含传统手工艺的匠心,妆容方面,豫剧净角的“脸谱”极具辨识度,包拯的黑脸额头上“月牙”象征刚正不阿,关羽的红脸“卧蚕眉”凸显忠义,这些夸张的色彩与线条在特写镜头下被放大,成为人物性格的视觉符号,而曲剧作为“高台曲”,服饰更贴近生活,如《卷席筒》中的丑角常穿蓝布短衫,妆容朴素,照片中演员略带褶皱的衣衫和生动的表情,则传递出乡土戏曲的质朴与鲜活。

表演场景是河南戏曲照片的核心内容,无论是传统戏台还是现代剧场,影像都捕捉了戏曲程式化动作中的艺术张力,老照片中,乡村庙会的古戏台尤为常见——木柱斑驳的戏台,背景仅以“出将入相”的幕布区分场景,演员在简陋条件下却演绎着千军万马的故事,如《穆桂英挂帅》中穆桂英“帅”字旗的特写,旗面虽已褪色,但演员握旗的手势坚定,眼神坚毅,尽显巾帼英雄的豪迈,现代剧场中的照片则更注重视觉呈现,如《朝阳沟》的舞台上,实景布景与虚拟表演结合,王银环下乡时背的竹篮、锄头等道具清晰可见,演员的身段动作(如“趟马”“水袖功”)在灯光下被勾勒得流畅优美,观众席中专注的眼神或热烈的鼓掌,则从侧面印证了戏曲艺术的感染力。

后台场景的照片则揭示了戏曲“台上一分钟,台下十年功”的真相,一张老照片中,几位老生演员正对着镜子勾脸,毛笔蘸着朱砂、墨汁在脸上勾勒线条,旁边的桌上摆着油彩、头饰和道具,杂乱却充满生活气息;另一张照片中,旦角演员正在穿“踩跷”,脚绑木质小跷,由他人搀扶着练习行走,表情虽显痛苦,眼神却透着执着,这些细节照片不仅记录了戏曲表演的准备过程,更展现了演员对技艺的敬畏与传承。

观众与戏曲的互动也是照片中不可或缺的元素,无论是乡村戏台下蹲坐的村民,手持蒲扇看得入神;还是城市剧场中西装革履的观众,随着剧情鼓掌喝彩,影像都传递出戏曲作为“活态文化”的生命力,一张拍摄于1980年代的照片中,一群孩子趴在戏台栏杆上,伸长脖子看着台上的孙悟空,眼神中满是好奇与向往,这正是戏曲文化代代相传的生动写照。

河南戏曲照片的价值,不仅在于艺术记录,更在于其作为文化档案的意义,通过对比不同时期的照片,可以清晰看到戏曲的变迁:从早期的草台班子到专业剧团,从传统剧目到现代戏创作,从简陋戏台到现代化剧场,影像成为观察社会文化发展的窗口,这些照片也承载着一代人的集体记忆,许多河南人正是通过照片,重温儿时看戏的欢乐,感受传统文化的温度。

以下为河南戏曲主要剧种及照片常见元素对比:

| 剧种 | 代表剧目 | 服饰特色 | 妆容特点 | 照片常见场景 |

|---|---|---|---|---|

| 豫剧 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 | 蟒袍、靠旗、官衣,色彩浓艳 | 净角脸谱夸张,旦角贴片子 | 武打身段、帅旗特写、观众互动 |

| 曲剧 | 《卷席筒》《陈三两爬堂》 | 蓝布衫、褶子,贴近生活 | 丑角妆容朴素,旦角淡雅 | 乡土布景、方言唱段、后台准备 |

| 越调 | 《诸葛亮吊孝》《李天宝招亲》 | 官衣、战裙,线条简洁 | 老生挂髯口,妆容沉稳 | 唱腔特写、诸葛亮羽扇纶巾 |

| 大平调 | 《三上轿》《铡美案》 | 蟒袍、靠旗,尺寸较大 | 净角脸谱色彩对比强烈 | 庙会戏台、粗犷表演 |

相关问答FAQs

Q1:河南戏曲照片中最能体现文化特色的元素有哪些?

A:河南戏曲照片中,服饰、妆容、脸谱和舞台布景是最能体现文化特色的元素,服饰如豫剧的“蟒袍”“靠旗”,不仅色彩象征身份(如黄色为帝王专用,红色为忠勇),刺绣图案也暗含吉祥寓意;净角脸谱通过色彩与线条塑造人物性格(如包拯黑脸月牙表刚正,曹操白脸奸诈);传统舞台的“一桌二椅”体现戏曲写意美学,而现代戏中的乡土布景(如《朝阳沟》的锄头、竹篮)则展现现实主义风格,这些元素共同构成了河南戏曲独特的视觉符号,传递着中原文化的审美观念与价值取向。

Q2:如何通过照片记录河南戏曲的传承与创新?

A:照片可通过对比不同时期的影像记录传承与创新,传承方面,可拍摄老艺人教学(如教授身段、勾脸)、传统剧目排练(如复原失传的“耍牙”“变脸”技巧)、民间戏班流动演出(如乡村庙会中的草台班子),展现原汁原味的传统技艺;创新方面,可聚焦新编剧目(如现代豫剧《焦裕禄》的写实布景)、跨界融合(如戏曲与多媒体结合的舞台)、年轻演员的创新演绎(如流行音乐元素融入唱腔),通过照片对比呈现戏曲在坚守传统基础上的时代适应,体现“老树开新花”的传承路径。