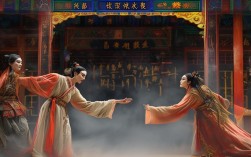

“失空斩”作为京剧传统三国戏的经典组合,以《失街亭》《空城计》《斩马谡》三出环环相扣的折子戏,构建起诸葛亮北伐生涯中最为跌宕的篇章,它不仅是老生行当的“试金石”,更以严谨的叙事、深刻的人物刻画与独特的艺术表达,成为中国戏曲舞台上的不朽丰碑。

剧情上,三出戏以“街亭之失”为原点,形成“失误—应对—清算”的完整链条:《失街亭》中,马谡刚愎自守,拒听王平劝谏,导致街亭失守,北伐大局岌岌可危;《空城计》里,诸葛亮以空城为饵,利用司马懿多疑的性格,智退十五万大军,暂时化险为夷;《斩马谡》中,诸葛亮为严明军法,强忍悲痛斩杀爱将,既是对军令的坚守,也是对北伐未来的担当,三出戏如同拧紧的发条,情节层层递进,张力十足,将战争的残酷与权谋的智慧展现得淋漓尽致。

人物塑造是“失空斩”的灵魂,诸葛亮的光辉形象尤为立体:他既有“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的智谋——空城计上焚香抚琴,城门洞开却暗藏机锋,以“空”对“实”,是心理博弈的巅峰;也有“军中无戏言”的刚正——面对马谡的哭求与蒋琬的劝阻,他深知“不斩马谡,难以服众”,强忍泪水挥泪斩将,是法理与人情的艰难抉择,这种“智与慎”“情与法”的矛盾,让人物既有神性的智慧,更具人性的温度,马谡则从“自告奋勇守街亭”的自信,到“失街亭后跪地求饶”的悔恨,其“纸上谈兵”的性格缺陷与“忠而不智”的悲剧性,令人扼腕,司马懿的多疑与谨慎,与诸葛亮的沉稳形成鲜明对比,成为推动“空城计”情节的关键张力,也让“智者对决”更具戏剧性。

为更清晰呈现三出戏的核心冲突与人物塑造重点,可参考下表:

| 剧目 | 核心冲突 | 人物塑造重点 |

|---|---|---|

| 《失街亭》 | 战略部署与个人能力的矛盾 | 马谡的“骄”与“悔”,诸葛亮的“慎”与“忧” |

| 《空城计》 | 智慧博弈与心理较量的较量 | 诸葛亮的“智”与“稳”,司马懿的“疑”与“怯” |

| 《斩马谡》 | 法理与人情的终极抉择 | 马谡的“忠”与“罪”,诸葛亮的“情”与“法” |

艺术特色上,“失空斩”的唱腔与表演堪称典范,诸葛亮的唱腔以西皮二黄为主,如《空城计》中的“我正在城楼观山景”,唱腔舒缓而苍劲,“来来来,请上城来听我抚琴一段”,于平静中暗藏机锋,将人物内心的镇定与智慧展现得淋漓尽致,表演上,“抚琴”“观阵”“斩马谡”等身段,通过程式化的动作(如捋髯、甩袖、亮相),将情感外化为可视的艺术形象:抚琴时指尖的轻颤,是内心的紧张;斩马谡时背身的颤抖,是隐忍的悲痛,这些程式化表演,既遵循戏曲“虚实相生”的美学原则,又让人物情感更具穿透力。

文化内涵层面,“失空斩”超越了简单的战争叙事,折射出中国传统价值观的深层逻辑,诸葛亮的“挥泪斩马谡”,彰显了“法不阿贵”的法治精神,也体现了“为将者须有担当”的军纪观;“空城计”中“不战而屈人之兵”的智慧,融入了孙子兵法的哲学思想;而马谡的悲剧,则警示后人:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,空有理论而无实践,终将酿成大错,这种对智慧、责任与法理的探讨,让“失空斩”具有了跨越时空的思想价值。

“失空斩”以其紧凑的剧情、立体的人物与精湛的艺术,成为中国戏曲宝库中的经典,它不仅让我们看到三国历史的波澜壮阔,更让我们感受到传统文化中“智、仁、勇”的永恒光芒,以及权力与责任、理想与现实之间的深刻辩证。

FAQs:

问:“失空斩”中诸葛亮的形象有何复杂性?

答:诸葛亮的形象是多重矛盾的统一体,他既是智慧的化身,能以空城计退敌;也是执法者,为严明军法忍痛斩马谡;更是情感丰富的人,面对马谡之死“挥泪”,这种复杂性体现在“智与慎”“情与法”的交织中:既有“鞠躬尽瘁,死而后已”的忠贞,也有“法不容情”的刚正;既有“运筹帷幄”的从容,也有“失街亭后跌足长叹”的无奈,这种立体性,让人物既有神性光辉,又具人性温度,成为京剧史上最具魅力的形象之一。

问:马谡的悲剧对现代有何启示?

答:马谡的悲剧根源在于“刚愎自用”与“脱离实践”,他熟读兵书却忽视实际情况,拒听王平劝谏,最终导致街亭失守,这对现代的启示是:其一,能力需与责任匹配,尤其在关键岗位,空有理论而无实践,终将酿成大错;其二,团队协作的重要性,个人英雄主义往往因忽视他人意见而失败;其三,规则意识的重要性,“无规矩不成方圆”,无论是个人还是组织,坚守规则才能行稳致远,这也是“失空斩”跨越千年的现实意义。