元宵佳节作为农历新年的第一个月圆之夜,承载着团圆美满、祈福迎祥的文化内涵,而戏曲文艺晚会,则以中华传统艺术为载体,在锣鼓铿锵与水袖翩跹中,为这个节日增添了独特的韵味,近年来,“元宵戏曲文艺晚会”已成为各地文化活动的重头戏,它不仅是传统节日的现代表达,更是戏曲艺术在当代传承与创新的生动实践。

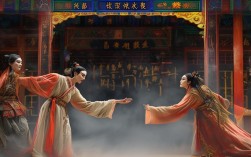

这样的晚会通常以“月圆戏韵”“团圆颂”等为主题,将元宵节的喜庆氛围与戏曲的艺术魅力深度融合,在节目编排上,既注重对经典的致敬,也强调对传统的活化,开场往往气势恢宏,如京剧《龙凤呈祥》选段,以激昂的唱腔和热闹的武打场面,瞬间点燃节日气氛;中间穿插地方戏特色表演,如越剧《梁山伯与祝英台》的缠绵悱恻、黄梅戏《天仙配》的质朴清新、豫剧《花木兰》的豪迈飒爽,让观众在一夜之间领略“南腔北调”的艺术风采,晚会常融入元宵节俗元素,比如演员身着绣有花灯、月亮图案的戏服,舞台背景还原古代元宵灯市、猜灯谜等场景,使节目更具节日代入感。

为展现戏曲艺术的多样性,晚会常设置“经典新编”板块,将传统剧目《白蛇传》与现代表演艺术结合,运用多媒体技术呈现“断桥相会”的朦胧月色,或以交响乐伴奏昆曲《牡丹亭》,让古老唱腔焕发时代活力,新编小戏也是亮点,如反映当代社区生活的《邻里元宵》,用京剧念白讲述普通家庭的团圆故事,既贴近生活又保留戏曲韵味,引发观众共鸣,跨界表演同样常见,戏曲名家与流行歌手合作,将《说唱脸谱》与流行旋律融合,或以戏曲舞蹈演绎《元宵灯彩》,在创新中拓宽戏曲的受众群体。

舞台呈现是晚会成功的关键,近年来,晚会大量运用科技手段增强视觉效果:通过AR技术还原古代戏楼的雕梁画栋,用全息投影让“虚拟演员”与真人同台演绎,灯光设计则根据剧目情绪变化,时而如元宵花火的璀璨,时而似月色如水的静谧,服装道具更是精益求精,传统戏服采用苏绣、盘金等工艺,每一针线都彰显匠心;新编剧目的服装则在保留戏曲元素的基础上融入现代剪裁,更符合当代审美,越剧《新龙门客栈》中,演员的服装既保留水袖的飘逸,又加入皮革、金属等材质,塑造出江湖侠女的飒爽形象。

晚会不仅是一场艺术盛宴,更是一次文化传承的实践,为吸引年轻观众,节目常设置互动环节:邀请戏曲名家现场教学“兰花指”“台步”,让观众体验戏曲基本功;通过直播平台发起“戏曲妆造挑战”,鼓励网友模仿戏曲扮相;在节目中穿插“戏曲小知识”,如讲解“生旦净丑”的角色分类、唱腔流派的特点,让观众在欣赏中了解戏曲文化,许多晚会还推出“戏曲进校园”特别版,邀请学生参与表演,让青少年在实践中感受传统文化的魅力。

从文化意义上看,元宵戏曲文艺晚会是传统与现代的“双向奔赴”,它既守护了戏曲艺术的根与魂,让经典剧目在舞台上焕发生机;又通过创新表达,让年轻一代愿意走进剧场、关注戏曲,这种“老戏新唱”的模式,不仅丰富了节日的文化生活,更推动了传统文化的创造性转化,让戏曲艺术在新时代绽放光彩。

相关问答FAQs

Q1:元宵戏曲文艺晚会与传统戏曲演出有何不同?

A1:传统戏曲演出更侧重单一剧种的完整呈现或艺术家的个人展示,如京剧专场、越剧折子戏专场,观众群体多为戏曲爱好者,而元宵戏曲文艺晚会则以“节日”为核心,融合多种戏曲剧种(京剧、越剧、黄梅戏等)、艺术形式(戏曲、音乐、舞蹈、跨界表演),更注重娱乐性与文化普及性的结合,节目编排更丰富多元,舞台呈现更强调科技与传统的融合,受众群体也更广泛,适合全家老少共同观看,晚会常融入元宵节俗元素(如花灯、灯谜),使戏曲与节日氛围深度绑定,具有更强的仪式感和节庆特色。

Q2:如何通过元宵戏曲文艺晚会吸引更多年轻观众关注戏曲?

A2:吸引年轻观众需从“内容创新”“形式互动”“传播渠道”三方面发力,内容上,新编现代题材小戏、跨界融合节目(如戏曲+流行音乐、戏曲+街舞)能降低观看门槛,让年轻人感受到戏曲的“潮”感;形式上,设置互动环节(如戏曲妆造体验、学唱经典唱段、线上投票选节目),增强观众的参与感;传播上,利用短视频平台发布晚会精彩片段、幕后花絮,发起“戏曲挑战”话题,邀请年轻博主参与推广,同时通过直播、弹幕互动等方式,拉近与年轻观众的距离,晚会可邀请年轻戏曲演员担纲主演,用他们的青春活力感染同龄人,让年轻人看到戏曲艺术的“可塑性”和“时尚感”。