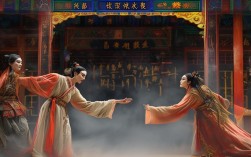

《天仙配》作为中国黄梅戏的经典代表剧目,以其动人的爱情故事、优美的唱腔和鲜明的艺术特色,成为中国戏曲宝库中一颗璀璨的明珠,该剧取材于民间传说“董永与七仙女”,讲述了孝子董永卖身葬父,路遇天宫七仙女,两人结为夫妻,却因触犯天规被迫分离的悲剧故事,既展现了人仙之间的真挚情感,也寄托了劳动人民对自由爱情和美好生活的向往。

全剧以“孝道”与“爱情”为核心矛盾,情节跌宕起伏,引人入胜,开场即以“董永卖身”展现其孝心,在傅家为奴期间,七仙女受命下凡,槐树下与董永“路遇”,以“结为夫妻同到傅家还债”为条件,帮助董永完成百日工期,两人婚后生活甜蜜,通过“织绢还债”“树上传书”等情节,将夫妻情深与生活艰辛交织,天庭震怒,派天将下凡捉拿七仙女,最终在槐荫树下,夫妻被迫“分别”,留下“来世再会”的凄美约定,故事从“孝”出发,以“情”为线,以“悲”收尾,既符合传统道德观念,又充满人文关怀。

剧中角色塑造鲜明立体,各具特色,董永作为核心人物,忠厚老实、勤劳孝顺,其唱腔朴实真挚,如“清明时节碑前站”一段,将失去父亲的悲痛与卖身还债的决心表现得淋漓尽致,七仙女则敢爱敢恨、善良勇敢,她冲破天规束缚,追求凡间真爱,其唱腔婉转灵动,“我本住在蓬莱村”一段,既流露出对天庭生活的厌倦,也展现了对人间幸福的憧憬,傅员外的刻薄、土地公的诙谐、天将的威严,都为剧情增添了层次感,使人物形象更加丰满。

《天仙配》的艺术成就集中体现在唱腔与表演上,作为黄梅戏的代表,其唱腔以“平词”“花腔”为基础,吸收了民间小调的元素,旋律优美,朗朗上口,剧中经典唱段众多,如《路遇》中的“树上的鸟儿成双对”,以明快的节奏和欢快的旋律,表现了董永与七仙女初遇时的喜悦和对未来生活的向往;《夫妻双双把家还》更是成为家喻户晓的唱段,其歌词“你耕田来我织布,你挑水来我浇园”,以朴素的语言描绘了男耕女织的理想生活,至今仍广为传唱,在表演上,黄梅戏注重载歌载舞,七仙女的“水袖功”、董永的“老生身段”,以及“槐荫开口”等奇幻情节的舞台呈现,都体现了戏曲写意性与虚拟性的特点。

为更直观展现剧中经典唱段的艺术特色,可参考下表:

| 唱段名称 | 剧情节点 | 唱词节选 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|

| 《树上的鸟儿成双对》 | 董永与七仙女槐荫定情 | 树上的鸟儿成双对,绿水青山带笑颜…… | 男女对唱,旋律轻快,充满生活气息 |

| 《夫妻双双把家还》 | 还债期满,夫妻归家 | 你耕田来我织布,你挑水来我浇园…… | 唱腔舒缓,情感真挚,描绘理想生活 |

| 《槐荫开口把话提》 | 槐荫为媒,促成婚姻 | 槐荫开口把话提,叫声董永小兄弟…… | 诙谐幽默,推动剧情发展 |

《天仙配》的文化价值与社会影响深远,自20世纪50年代由严凤英、王少舫等艺术家搬上舞台后,该剧迅速风靡全国,并被改编为电影、电视剧等多种形式,成为跨时代的艺术经典,它不仅传承了中国传统文化中的“孝道”精神,更通过人仙恋的故事,表达了人们对自由爱情的追求和对封建礼教的反抗,剧中“勤劳善良”“夫妻和睦”等价值观,至今仍对观众具有积极的教育意义。《天仙配》作为中国戏曲“走出去”的代表剧目,曾在多个国家演出,让世界领略了中国传统戏曲的魅力,成为中外文化交流的重要桥梁。

相关问答FAQs

Q1: 《天仙配》与其他版本的“董永与七仙女”故事(如民间传说、影视剧)有何不同?

A1: 《天仙配》戏曲版在保留民间传说核心情节的基础上,通过唱腔、表演等艺术手段强化了人物情感和戏剧冲突,与早期民间传说相比,戏曲版突出了“反抗天规”的主题,七仙女的形象更加主动;与影视剧相比,戏曲版更注重写意性,如“织绢”“槐荫”等情节通过虚拟表演呈现,而影视剧则增加了更多写实场景和细节,戏曲版唱段的经典化传播(如《夫妻双双把家还》)使其成为最具代表性的版本。

Q2: 《天仙配》中的“槐荫”在剧中起到了怎样的作用?

A2: “槐荫”是《天仙配》中的重要意象,具有多重功能:一是“媒人”,槐荫开口为董永与七仙女做媒,促成婚姻;二是“见证者”,见证了两人从相遇到分别的全过程,象征爱情的坚贞;三是“象征符号”,槐荫作为自然之物,代表了对封建天规的反抗和对人性自由的向往,体现了传统戏曲“天人合一”的哲学思想。