《牡丹亭》作为明代戏曲家汤显祖的“临川四梦”之首,不仅是中国戏曲史上的巅峰之作,更以其瑰丽的诗句、深邃的情感和超越时空的哲思,成为中华文化的璀璨明珠,这部以“情”为核心,讲述杜丽娘因梦生情、为情而死、又因情复活的传奇故事,其唱词与诗句兼具古典诗词的典雅与戏曲的灵动,每一句都如珠玑般闪耀着人性的光辉与艺术的魅力。

经典诗句分类赏析

《牡丹亭》的诗句贯穿全剧,既推动了剧情发展,也塑造了鲜活的人物形象,以下从爱情咏叹、生死哲思、景物寄情、礼教碰撞四个维度,选取最具代表性的诗句进行赏析:

| 类别 | 诗句 | 出处 | 赏析 |

|---|---|---|---|

| 爱情咏叹 | “良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院。” | 《惊梦》 | 杜丽娘游园时的心声,以“奈何天”“谁家院”的诘问,道尽青春易逝、心事难诉的怅惘,字里行间藏着对自由的渴望与对爱情的朦胧向往。 |

| “则为你如花美眷,似水流年,是答儿闲寻遍。” | 《惊梦》 | 柳梦梅在梦中与杜丽娘相遇后的独白,将“如花美眷”与“似水流年”对比,既是对眼前人的惊艳,也暗含对时光易逝的焦虑,为后续“寻梦”埋下伏笔。 | |

| 生死哲思 | “情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。” | 《题词》 | 汤显祖为《牡丹亭》所作的题词,十六字道尽“情”的超越性——它不受生死束缚,是比礼教更本真的生命力量,成为全剧的精神内核。 |

| “鬼可虚情,人为谁至?一梦情深,万劫不移。” | 《幽媾》 | 杜丽娘死后魂魄与柳梦梅的对话,以“鬼可虚情,人为谁至”反问,凸显“情”的真实与纯粹,超越生死界限,彰显人性对真情的执着。 | |

| 景物寄情 | “原来姹紫嫣红开遍,都付与断井颓垣。” | 《惊梦》 | 杜丽娘踏入后花园的所见,以“姹紫嫣红”与“断井颓垣”的强烈对比,将自然生机与内心的荒芜交织,既是景语,更是情语,暗喻封建礼教对青春的禁锢。 |

| “朝飞暮卷,云霞翠轩,雨丝风片,烟波画船。” | 《惊梦》 | 对后春景的描绘,四字短语如工笔画般细腻,色彩明丽,动态十足,却反衬出杜丽娘“锦屏人忒看的这韶光贱”的孤独,美景成了青春的陪衬与反讽。 | |

| 礼教碰撞 | “俺不曾落笔题名字,无个攀桂附仙缘。” | 《闹殇》 | 杜宝在女儿病逝后的固执,以“攀桂附仙缘”隐喻对封建礼教的恪守,拒绝承认女儿的“私情”,折射出理学对人性的压抑,与杜丽娘的“至情”形成尖锐对立。 |

| “你道翠生生出落的裙衫儿茜,艳晶晶花簪八宝填,可知我常一生儿爱好是天然?” | 《惊梦》 | 杜丽娘对镜梳妆时的自白,“爱好天然”四字是对本真情感的宣言,与“父母之命、媒妁之言”的礼教形成对抗,彰显个体意识的觉醒。 |

诗句的艺术特色与文化内涵

《牡丹亭》的诗句之所以流传千古,首先在于其“情、景、理”的完美融合,汤显祖以“临川派”的文风,将古典诗词的意境美与戏曲的叙事性结合,使诗句既可独立成篇,又能推动剧情,如“姹紫嫣红开遍,都付与断井颓垣”,既是杜丽娘游园时的写景,也是她内心世界的投射,更是对封建时代女性命运的隐喻——纵有万千美好,终被礼教吞噬。

诗句的语言兼具典雅与通俗,既有“朝飞暮卷,云霞翠轩”这样的骈俪佳句,文采斐然;又有“情来情去,何人凭诉”的白描直抒,质朴真挚,这种雅俗共赏的语言风格,让不同层次的观众都能感受到“情”的力量,使《牡丹亭》从文人案头走向民间舞台。

更重要的是,诗句中蕴含的“至情”思想具有超越时代的价值,在理学盛行的明代,汤显祖以“情”对抗“理”,肯定个体情感的正当性,杜丽娘因情而死,不是软弱,而是对封建礼教的激烈反抗;柳梦梅因情复生,不是荒诞,而是人性对真情的胜利,这种对“情”的推崇,不仅冲击了当时的封建伦理,也为后世文学与艺术提供了“人性解放”的精神资源。

当代价值与传承

《牡丹亭》仍以昆曲、影视、改编小说等多种形式被演绎,其中的诗句更是成为文化符号,当“情不知所起,一往而深”被引用于爱情表白,当“原来姹紫嫣红开遍”被写入散文,我们看到的不仅是经典诗句的生命力,更是中华优秀传统文化对现代人的精神滋养,在快节奏的当下,《牡丹亭》教会我们倾听内心的声音,珍惜真挚的情感,这正是其跨越时空的意义所在。

FAQs

Q1:《牡丹亭》中的诗句为何能成为经典?

A1:其经典性源于三方面:一是“情、景、理”的深度融合,诗句既具画面感,又蕴含深刻哲理,如“姹紫嫣红开遍,都付与断井颓垣”,以景衬情,余韵悠长;二是语言的雅俗共赏,既有骈文的对仗工整,又有口语的直白真挚,能被不同受众接受;三是“至情”思想的超越性,在封建礼教压抑人性的背景下,肯定个体情感的价值,引发古今共鸣。

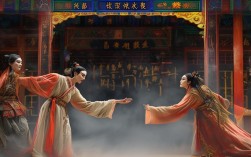

Q2:昆曲表演中,《牡丹亭》的诗句如何通过唱腔和身段呈现?

A2:昆曲的“水磨腔”以细腻婉转著称,演唱《牡丹亭》诗句时,唱腔的轻重缓急与诗句情感紧密贴合,如杜丽娘“良辰美景奈何天”一句,唱腔由轻转沉,尾音拖长,配合“水袖轻扬、微蹙眉头”的身段,将内心的怅惘具象化;柳梦梅“则为你如花美眷”则用清亮的嗓音,配合“眼神追随、手势指向”的动作,表现对爱情的执着,这种“声情并茂”的表演,让诗句从文字转化为可感的舞台艺术。