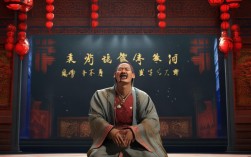

马兰作为黄梅戏的代表性表演艺术家,不仅以《女驸马》《天仙配》等经典大戏闻名于世,在戏曲小品这一融合传统戏曲与现代喜剧形式的舞台上,同样留下了深刻的印记,她的戏曲小品既保留了黄梅戏婉转的唱腔、细腻的身段,又融入了小品贴近生活、情节生动的特点,以小见大地传递着传统文化与时代精神。

戏曲小品是戏曲艺术与现代小品结合的产物,通常篇幅短小,以戏曲的唱念做打为表演核心,同时吸收小品的喜剧冲突、生活化对白和现实主题,兼具戏曲的审美韵味与小品的通俗趣味,马兰在戏曲小品的探索中,既坚守黄梅戏的艺术根脉,又大胆突破传统程式,为戏曲的现代化传播开辟了新路径,她的作品或改编自传统小戏,或结合时代新创,每一部都凝聚着对传统文化的理解与对当代观众的关照。

代表作品分析

马兰的戏曲小品虽不如大戏系统,却因主题鲜明、表演灵动而独具特色,以下通过表格梳理其代表性作品:

| 作品名称 | 类型 | 艺术特色 | |

|---|---|---|---|

| 《打猪草》 | 传统小戏改编 | 农村少年少女的纯真友谊 | 保留黄梅戏“二小戏”的质朴唱腔,身段动作贴近生活,方言对白增强乡土气息 |

| 《夫妻观灯》 | 传统小戏 | 民俗节庆中的夫妻情趣 | 融入花鼓灯元素,唱腔明快活泼,通过“观灯”情节展现徽州民俗的生动画面 |

| 《妈妈教我一首歌》 | 现代戏曲小品 | 革命精神的代际传承 | 将黄梅戏唱腔与小品叙事结合,用“教歌”串联家庭记忆,既有戏曲韵味又有情感共鸣 |

《打猪草》是马兰早期改编的传统小戏,源于黄梅戏“二小戏”(小旦、小丑)的经典剧目,她饰演的小姑娘背着竹篮打猪草,唱腔保留了黄梅戏“彩腔”的婉转,如“摘菜”时的拖腔轻盈灵动,仿佛能听到露珠从菜叶滑落的声音,表演中,她弱化了传统小戏的程式化动作,加入挠头、跺脚等生活化细节:当与小伙子(小丑扮相)因“偷菜”产生误会时,她瞪大眼睛、双手叉腰,既保留了戏曲的“做功”,又充满少女的娇憨与生气,方言对白的运用更添乡土气息,“呀子哟”“嘿咻”等语气词随唱腔自然流淌,让观众在笑声中感受到农村生活的质朴与温暖。

《夫妻观灯》以徽州元宵灯会为背景,马兰饰演的妻子与丈夫在观灯中发生一系列趣事,她将黄梅戏“花腔”与民俗舞蹈结合,模仿舞龙灯、踩高跷的身段俏皮灵动——当看到“鲤鱼灯”时,她踮起脚尖,双手模仿鱼尾摆动,唱腔中融入当地民歌的衬词“呀得儿哟”,使表演更具地域特色,通过“猜灯谜”“看花灯”等情节,她用夸张的表情制造喜剧效果:看到“夫妻灯”时羞涩捂脸,被丈夫逗弄时跺脚嗔怪,既符合戏曲的“神韵”,又贴近小品的幽默风格,让观众在欢声笑语中领略传统节庆的魅力。

1990年央视春晚的《妈妈教我一首歌》,是马兰戏曲小品探索的里程碑式作品,小品以革命歌曲《妈妈教我一首歌》为线索,通过母亲(马兰饰)与女儿的对话,串联起革命年代的烽火记忆与现代生活的传承,马兰的表演打破了戏曲“以唱为主”的常规,将唱腔作为情感抒发的自然延伸:当唱出“妈妈教我一首歌,没有共产党就没有新中国”时,声音饱满深情,眼神望向远方,仿佛穿越时空回到战火年代;抚摸女儿头、擦拭眼泪等细腻动作,又让母女间的情感流动真实可感,她没有刻意强调戏曲的“功架”,而是用生活化的表演包裹戏曲内核,使革命主题既有戏曲的庄重感,又充满小品的亲和力,实现了主旋律与艺术性的统一。

艺术特色:守正创新的“马兰风格”

马兰戏曲小品的艺术特色可概括为“守正创新”,既是对黄梅戏传统的坚守,也是对现代艺术形式的融合。

“守正”体现在对黄梅戏核心元素的坚守,唱腔上,她始终以黄梅戏的“平词”“彩腔”为基础,无论是传统小戏的婉转,还是现代小品的激昂,都保持着黄梅戏“字正腔圆、韵味醇厚”的特点;身段表演上,她继承了戏曲“手眼身法步”的规范,如《打猪草》中的“兰花指”、《夫妻观灯》中的“云手”,都精准到位,让每个动作都充满戏曲的韵律美。

“创新”则表现为对传统程式的突破,她将戏曲的虚拟化表演与小品的写实性结合:在《妈妈教我一首歌》中,用简单的桌椅象征“革命年代的灶台”,既保留了戏曲的写意,又让观众能直观理解情节;语言上,她打破戏曲韵白的局限,融入生活化的口语甚至方言,如《打猪草》中的“这菜长得真嫩呀”,让观众在亲切感中接受戏曲;主题上,她从传统才子佳人、神话传说延伸到现代家庭、革命历史,让戏曲更贴近时代生活,拓宽了戏曲的表现边界。

影响与贡献:让戏曲“活”在当下

马兰的戏曲小品为戏曲艺术注入了新的活力,她拓宽了戏曲的传播渠道,通过春晚等大众媒体平台,她的作品让无数不熟悉戏曲的观众感受到黄梅戏的魅力,为戏曲培养了年轻受众——许多观众因《妈妈教我一首歌》第一次听到黄梅戏,进而去了解《女驸马》等经典大戏。

她推动了戏曲的现代化转型,她的实践证明,戏曲不是“博物馆里的艺术”,而是可以与时俱进的,通过融合小品、话剧等艺术形式,戏曲的叙事节奏、表演语言都得到了更新,更符合当代观众的审美需求。

她的探索为戏曲演员提供了创作范本,她证明了戏曲演员不仅能演大戏,也能在小品舞台上展现艺术才华,这种“跨界”尝试鼓励更多戏曲工作者在坚守传统的同时,大胆创新,推动戏曲艺术的可持续发展。

相关问答FAQs

Q1:马兰的戏曲小品与传统黄梅戏大戏的主要区别是什么?

A1:传统黄梅戏大戏(如《女驸马》)通常篇幅较长(2-3小时),情节复杂,以完整的故事架构和人物塑造为核心,表演上更注重程式化的唱腔和身段,主题多为历史传奇或神话故事;而马兰的戏曲小品篇幅短小(通常10-15分钟),情节更集中,以单一事件或生活片段为切入点,表演上融合戏曲的“唱念做打”与小品的“生活化、喜剧化”特点,主题更贴近现实生活(如家庭关系、民俗文化、革命精神等),语言也更口语化,更具亲和力和趣味性。

Q2:马兰的戏曲小品对戏曲传承有何意义?

A2:马兰的戏曲小品对戏曲传承的意义主要体现在三个方面:一是“破圈传播”,通过春晚等大众媒体平台,让戏曲走出剧场,进入普通观众的视野,吸引了一批年轻观众关注戏曲;二是“活化传统”,她将黄梅戏的唱腔、身段与现代生活主题结合,让传统艺术形式焕发新的生命力,证明戏曲可以“老树开新花”;三是“示范引领”,她的探索为戏曲演员提供了“守正创新”的范例,鼓励更多戏曲工作者在坚守传统根脉的基础上,大胆创新,推动戏曲艺术的可持续发展。