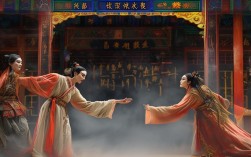

武当仙袍作为戏曲服饰中极具代表性的道教文化符号,承载着中国传统文化中对神仙信仰、道家哲学与美学追求的融合,它不仅是戏曲舞台上神仙、道士、高人等角色的身份象征,更是通过形制、色彩、纹饰与工艺,构建出超凡脱俗、飘逸灵动的视觉形象,成为戏曲艺术中“虚实相生”美学的典型载体,以下从历史渊源、形制结构、工艺纹饰、文化内涵及剧目应用等方面,对武当仙袍进行系统解析。

历史渊源与文化符号:从道教信仰到舞台意象

武当仙袍的诞生与武当山的道教文化密不可分,武当山作为道教圣地,是真武大帝的道场,自唐代起便被视为“神仙窟宅”,元明时期更是被皇室尊为“皇室家庙”,道教文化在此高度繁荣,戏曲艺术自元代成熟以来,便不断从宗教文化中汲取灵感,将道教神仙的服饰符号化、艺术化,逐渐形成独具特色的“仙袍”体系。

武当仙袍的雏形可追溯至古代道士的“法衣”,如《道藏》中记载的“鹤氅”“霞衣”,其宽袍大袖、飘逸自然的形制,象征着道士“超脱凡尘、逍遥自在”的精神追求,随着戏曲的发展,道士服逐渐脱离日常实用功能,转向舞台表演的夸张与美化:袖口加宽至“水袖”,便于展现身段;衣身加长,配以云纹、八卦等纹饰,强化神仙的神秘感;色彩从道教的青、蓝、紫等素雅色调,发展为舞台上更具视觉冲击力的蓝、紫、白、银等,最终形成以“武当”为名的仙袍体系,成为戏曲中“仙道角色”的专属服饰。

形制结构与工艺特点:传统美学与舞台需求的融合

武当仙袍的形制既遵循传统服饰的“交领右衽、宽袍大袖”基本框架,又结合戏曲表演的夸张性与象征性,形成独特的结构特征,其整体可分为“袍身”“领型”“袖型”“配饰”四大部分,每一部分均蕴含深厚的文化密码与设计巧思。

(一)袍身:飘逸与庄重的平衡

袍身为仙袍的主体,通常为通长式,长度及脚踝或拖地,营造出“仙气缭绕”的视觉效果,衣身呈直筒形,腰部不收束,通过面料的自然垂坠感展现飘逸;背部常缝“通裾”,即前后衣片相连,行走时衣摆随风飘动,增强动态美感,面料多选用软滑的绸缎(如杭罗、软缎),既保证垂坠感,又便于刺绣纹饰的呈现。

(二)领型与袖型:细节中的身份标识

领型以“交领右衽”为主,领缘多镶同色或深色边,部分高级仙袍会在领口绣“卍”字纹、云纹等吉祥符号,象征“道法自然”,袖型最具特色,为“垂肩大袖”,袖宽可达40-50厘米,袖口内层加衬“水袖”(白色或素色绸布),长度约50-70厘米,演员通过水袖的“甩、扬、翻、折”等动作,可表达角色的喜怒哀乐,是戏曲表演的重要“语言”。

(三)配饰:点睛之笔的道教符号

配饰是武当仙袍的灵魂,直接点明角色的道教身份,常见的配饰包括:

- 玉带:以皮革为芯,外裹绸缎,镶嵌玉板或金属扣,图案多为“八卦”“太极”“云龙”,象征“道统尊贵”;

- 云肩:披于肩部的装饰性织物,多呈四合如意形,绣“云纹”“灵芝”或“暗八仙”(八仙的法器),增强“仙气”;

- 护领:颈部装饰,常绣“仙鹤”“灵芝”等祥瑞图案,寓意“长寿超脱”;

- 丝绦:腰间系带,末端缀“流苏”或“玉佩”,行走时随风摆动,增添灵动性。

(四)工艺:针线间的匠心传承

武当仙袍的制作工艺以“刺绣”为核心,融合苏绣、蜀绣、粤绣等技法,追求“平、齐、细、密”的效果,常见刺绣工艺包括:

- 平绣:用于大面积纹饰,如云纹、八卦,色彩过渡自然,凸显华贵;

- 打籽绣:用于立体纹饰,如灵芝、仙鹤,颗粒饱满,增强质感;

- 盘金绣:用金银线勾勒纹饰轮廓,象征“神仙法力”的辉煌,多用于高级仙袍。

部分仙袍会采用“缂丝”“妆花”等复杂工艺,一件高级武当仙袍的制作周期可达数月,体现了传统手工艺的极致追求。

色彩与纹饰:象征体系中的文化密码

武当仙袍的色彩与纹饰并非随意装饰,而是构建了一套完整的“象征体系”,通过视觉符号传递角色的身份、性格与精神境界。

(一)色彩:道教哲学的视觉表达

戏曲服饰色彩讲究“随类赋彩”,武当仙袍的色彩更是与道教哲学深度绑定:

- 蓝色:最典型的仙袍色彩,象征“天、水、清静”,代表“超脱凡尘、道法自然”,如真武大帝、南极仙翁的仙袍多选用宝蓝色;

- 紫色:道教“贵色”,象征“祥瑞、尊贵”,多用于高级神仙,如西王母、太上老君的仙袍;

- 白色:象征“纯洁、超脱”,多用于得道高人、隐士,如《三请樊梨花》中的梨山老母;

- 银色:象征“月光、空灵”,多用于女性神仙,如《八仙过海》中的何仙姑,体现“清丽脱俗”。

(二)纹饰:神仙世界的“图腾”

纹饰是武当仙袍的“叙事语言”,常见的纹饰及其象征意义如下:

| 纹饰类型 | 具体图案 | 象征意义 | 适用角色 |

|---|---|---|---|

| 云纹 | 流云、如意云、灵芝云 | 象征“腾云驾雾、逍遥自在”,是神仙身份的核心标识 | 所有仙道角色 |

| 八卦纹 | 乾、坤、坎、离等卦象 | 象征“通晓天象、掌握法力”,体现道教“天人合一”的哲学 | 真武大帝、太上老君 |

| 仙鹤纹 | 单鹤、双鹤、鹤衔灵芝 | 象征“长寿、高洁”,道教视仙鹤为“仙禽”,是神仙的坐骑 | 南极仙翁、吕洞宾 |

| 暗八仙 | 扇、剑、鱼鼓、葫芦等 | 八仙的法器,象征“各显神通、普度众生”,多用于低阶神仙或仙人 | 八仙、土地公 |

| 灵芝纹 | 单株灵芝、灵草图 | 象征“长生不老、祥瑞降临”,是道教“养生文化”的视觉体现 | 药仙、隐士 |

经典剧目中的应用:角色塑造与舞台呈现

武当仙袍在戏曲剧目中并非孤立存在,而是与角色性格、剧情发展紧密结合,通过服饰的“穿戴规制”与表演程式,共同构建完整的舞台形象。

(一)《八仙过海》:仙袍的“群体叙事”

在《八仙过海》中,八仙的仙袍各具特色,通过色彩与纹饰区分身份:吕洞宾(蓝袍、佩剑)、铁拐李(黑袍、葫芦)、汉钟离(红袍、扇子)等,色彩鲜明对比,纹饰突出“暗八仙”,既体现“八仙过海,各显神通”的主题,又通过仙袍的飘逸动态(如“云步”“翻身”),展现神仙的洒脱。

(二)《三请樊梨花》:仙袍的“身份转换”

在《三请樊梨花》中,梨山老母作为樊梨花的师父,其仙袍以紫色为底,绣八卦与仙鹤,象征“尊贵与智慧”;而樊梨花未得道时着“战裙”,得道后换蓝底云纹仙袍,通过服饰变化暗示“从凡人到神仙”的身份转变,仙袍的“庄重感”与角色的“权威性”相得益彰。

(三)《武当山》:仙袍的“地域文化”

《武当山》以真武大帝修道故事为背景,真武仙袍采用玄青色(深蓝),绣北斗七星与龟蛇纹(真武麾下神兽),象征“镇守北方、统摄真灵”,袍身加宽大袖与长水袖,配合“起霸”“亮相”等程式动作,展现“威严与超凡”并存的神仙气质,凸显武当山“皇家道场”的文化地位。

相关问答FAQs

Q1:武当仙袍与戏曲中其他“仙袍”(如蓬莱仙袍、瑶池仙袍)有何区别?

A:武当仙袍与其他仙袍的区别主要体现在文化符号与纹饰侧重上,武当仙袍以武当山道教文化为核心,纹饰多融入八卦、真武麾下神兽(龟蛇)、暗八仙等元素,色彩以蓝、紫为主,体现“镇守北方、道法自然”的武当特色;蓬莱仙袍源于蓬莱“海上仙山”传说,纹饰多用海浪、珊瑚、珍珠等,色彩以青、白为主,突出“海上仙境”的清丽;瑶池仙袍则关联西王母的“瑶池盛会”,纹饰以蟠桃、凤凰、牡丹为主,色彩以红、金为主,象征“雍容华贵、母仪天下”,三者共同构成了戏曲中“神仙体系”的服饰区分。

Q2:戏曲演员在表演武当仙袍时,如何通过服饰细节辅助角色塑造?

A:演员主要通过“水袖功”“身段控制”与“配饰互动”三大方式,让仙袍成为表演的“延伸”,水袖的“甩袖”表现角色的愤怒,“扬袖”表现腾云驾雾,“翻袖”表现思考;身段上,通过“云步”“圆场”等动作,让宽袍大袖随步伐飘动,强化“仙气”;配饰方面,玉带的“晃动”暗示角色的威严,流苏的“摆动”配合唱腔的节奏,如吕洞宾佩剑时,剑穗与水袖的联动,既能展现“剑仙”的潇洒,又能通过剑穗的“缠、绕、甩”表达复杂情绪,这些细节让静态的仙袍成为动态的“表演语言”,实现“人袍合一”的舞台效果。