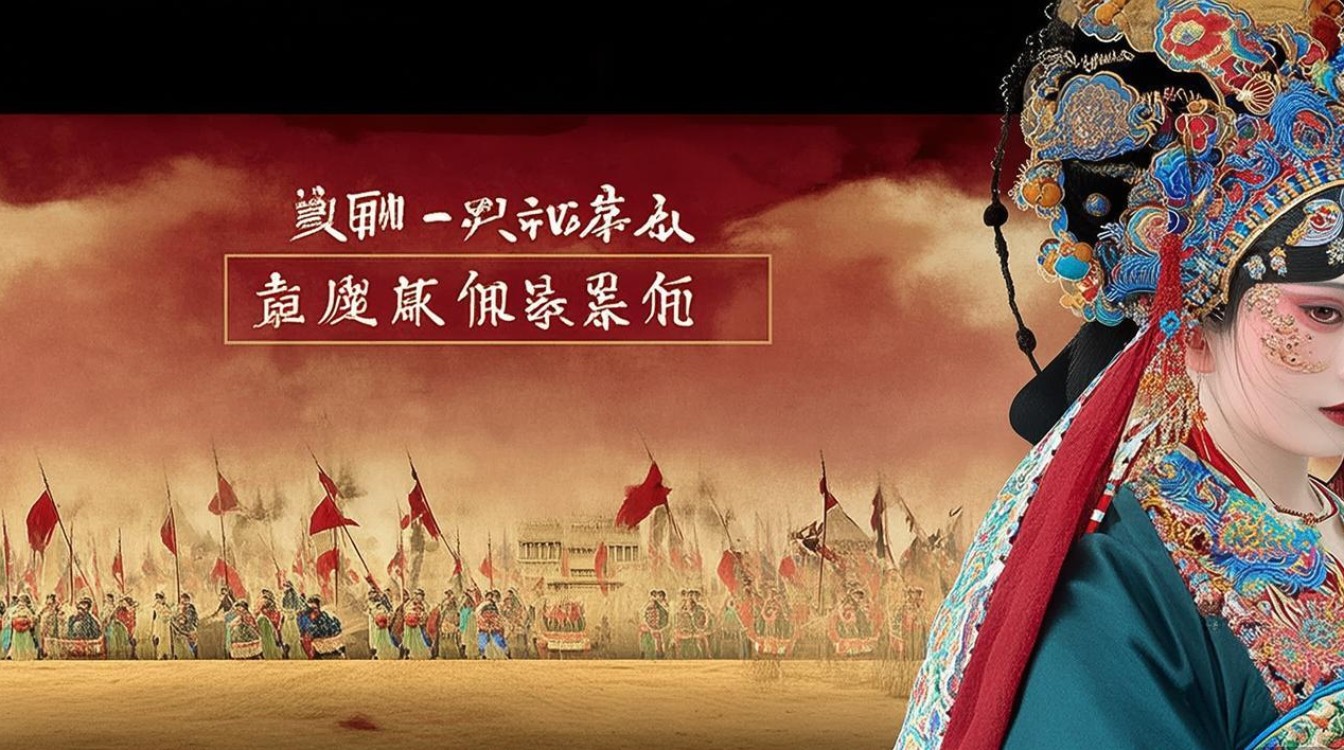

《范梨花征西下部》作为豫剧经典剧目,在前部“樊梨花征西”的基础上,聚焦平定西凉、夫妻团圆与家国大义的升华,以跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和浓郁的豫剧韵味,成为观众心中不可多得的巾帼英雄史诗。

下部剧情紧接前部:樊梨花挂帅征西,历经寒江关、青龙关等大战,虽屡遭磨难却始终坚守保家卫国之志,西凉国主联合番邦势力,以“假降”“诱敌”等计策对抗唐军,更设下“金光阵”“烈火阵”等奇阵,战事陷入胶着,樊梨花与丈夫薛丁山的矛盾因误会再度激化——薛丁山因樊梨花曾“阵前招亲”心存芥骨,加之奸臣杨藩余党从中挑唆,竟违抗军令擅自出兵,致使唐军被困,樊梨花以大局为重,一面用“移山倒海”之计破敌奇阵,一面以夫妻情、母子恩感化薛丁山,最终夫妻同心大破番邦,西凉国主俯首称臣,唐军凯旋还朝。

剧中人物塑造尤为丰满,樊梨花作为核心人物,其“忠勇智”在下部得到进一步展现:战场上,她“枪挑番将如探囊”,指挥若定;面对家庭矛盾,她以“大义化恩仇”的胸怀包容薛丁山的固执,最终用真情与智慧赢得丈夫的信任,薛丁山的形象则从“刚愎自用”到“悔过醒悟”,转变层次分明,其“负荆请罪”“夫妻对枪”等场次,既展现武戏的火爆,又凸显人物内心的挣扎与成长,配角程咬金的“诙谐老当益壮”、薛金莲的“活泼助阵”,以及番邦女将的“勇猛泼辣”,共同构建了鲜活的人物群像。

豫剧艺术特色在下部中表现得淋漓尽致,唱腔上,以豫东调为主,高亢激越的“欢腔”表现战场胜利,悲怆婉转的“哭腔”演绎夫妻误会,如樊梨花破阵后的“回朝欢唱”与“劝夫慢板”,形成鲜明对比;表演中,“趟马”“打出手”“靠旗舞”等程式技艺与剧情深度融合,樊梨花“马踏飞燕”的武打场面、“翎子功”展现的内心波动,尽显豫剧武戏的张力与旦角表演的细腻;服装道具上,樊梨花的“帅靠”“凤冠”与番将的“异域盔甲”相映成趣,舞台布景以“一桌二椅”为基础,通过虚拟动作表现“闯阵”“夜袭”等场景,留白处尽显戏曲写意之美。

以下是《范梨花征西下部》艺术特色简表:

| 类别 | 特点 |

|----------------|--------------------------------------------------------------------------|

| 唱腔 | 豫东调为主,高亢激越表现战场,婉转悲怆演绎情感,板式多变,真假声结合。 |

| 表演程式 | 融合“趟马”“打出手”“靠旗舞”,武戏火爆,身段讲究,凸显人物英姿与内心。 |

| 服装道具 | 樊梨花红黑帅靠配凤冠,番将异域风盔甲,舞台以虚拟布景为主,写意传神。 |

FAQs

问:《范梨花征西下部》与前部剧情的核心区别是什么?

答:前部侧重“征西”的起始与樊梨花与薛丁山的情感纠葛,如“三请樊梨花”“夫妻对枪”等,突出“情”与“义”的冲突;下部则聚焦“平西”的深化与收尾,通过“破奇阵”“夫妻和解”“番邦归降”等情节,展现樊梨花从“女将”到“统帅”的成长,以及“家国情怀”对个人情感的升华,主题更具宏大性与完整性。

问:樊梨花在下部中“以情化仇”的情节如何体现豫剧的“教化功能”?

答:豫剧传统剧目常以“忠孝节义”为内核,下部中樊梨花面对薛丁山的误解与违抗,未以“帅权压夫”,而是以“忆往昔”“诉衷肠”的唱段唤醒夫妻情分,更以“破阵时舍身相救”的行动感化对方,这种“以情动人”“以德服人”的处理,既符合传统伦理中“妻贤夫祸少”的价值观,又通过戏曲的唱做念打将“和为贵”“家国同”的理念传递给观众,体现豫剧“寓教于乐”的艺术追求。