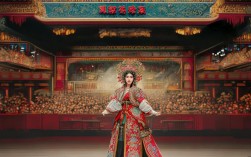

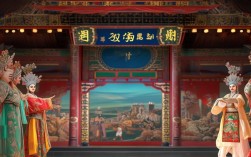

“牧虎关”是传统京剧中的经典剧目,属于“靠把老生”与“花脸”并重的“文武戏”,融合了唱、念、做、打等多种表演形式,具有浓郁的北方戏曲风格和深厚的历史底蕴,该剧目以宋辽交战为背景,通过边关将领的家国情怀与战场智勇,展现了京剧艺术的独特魅力。

剧目基本信息概览

| 项目 | |

|---|---|

| 剧种 | 京剧 |

| 行当 | 以老生(靠把)、花脸(架子花/铜锤花)为主,辅以丑角、武生等 |

| 剧情时代 | 北宋时期,宋辽对峙阶段 |

| 经典版本 | 传统本、改编本(如裘盛戎、袁世海等艺术家演绎版本) |

| 核心主题 | 忠君报国、将门虎子、智勇破敌 |

剧情梗概

故事发生在北宋年间,辽国犯境,宋廷派大将高怀德(老生扮相)之子高琼(或高怀亮,不同版本有异)镇守牧虎关,辽将韩昌(花脸扮相)率兵来袭,高琼初出茅庐,虽勇猛有余却经验不足,被辽军设计围困,危急时刻,其父高怀德(或杨家将后裔,如杨延昭)得知消息,星夜驰援,通过“假降”“诱敌”“夜袭”等计策,高氏父子与宋军里应外合,最终大破辽军,保住牧虎关,剧中既有父子情深的温情桥段,也有战场厮杀的激烈场面,情节跌宕起伏,扣人心弦。

主要人物与行当特点

- 高怀德(高琼):老生行当,属“靠把老生”(身披靠甲,擅长武打),扮相威严,唱腔以苍劲悲凉的“西皮导板”“西皮原板”为主,念白刚劲有力,身段注重“功架”(如亮相、趟马),展现老将的沉稳与少将的锐气。

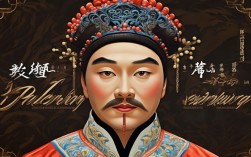

- 韩昌:花脸行当,多为“架子花”(重工架、念白)或“铜锤花”(重工唱),勾黑脸,突出其勇猛狡黠,唱腔花脸特有的“炸音”“虎音”,念白韵白与京白结合,体现辽将的粗犷与霸气。

- 配角:如军师(丑角,插科打诨调节气氛)、小军(武生,展现战场调度)等,虽戏份不多,但共同构建了完整的戏剧氛围。

艺术特色

- 唱腔设计:老生唱腔融合“余派”(余叔岩)的“脑后音”与“马派”(马连良)的“俏皮劲”,如高怀德临危受命时的“头戴金盔光闪闪”唱段,既显忠义,又展豪情;花脸唱腔则突出“裘派”(裘盛戎)的“雄浑沉郁”,如韩昌的“叹杨家”唱段,声如洪钟,极具感染力。

- 武打场面:作为“武戏”,剧中融入“把子功”(如“枪架子”“对刀”)、“毯子功”(如“抢背”“僵尸”),尤其是父子双将破敌的“群战”场面,配合鼓点与锣经,节奏紧张,气势磅礴,展现京剧“武戏文唱”的美学追求。

- 服装道具:高怀德身着白靠、插雉翎,凸显大将风度;韩昌戴黑扎、挂髯口,突出异族特征;道具如大刀、长枪、令旗等,不仅写实,更通过“虚拟化”表演(如“马鞭代马”“旗城代城”)激发观众想象力。

传承与影响

《牧虎关》自清代以来久演不衰,是京剧科班(如“富连成”)的必修剧目,近代艺术家中,余叔岩、李少春(老生)、裘盛戎、袁世海(花脸)等均以其精湛演技推动该剧发展,形成了不同流派版本,当代舞台上,该剧仍是传统戏会演的“硬骨头”,既考验演员的“唱念做打”综合能力,也彰显京剧艺术的“守正创新”精神。

相关问答FAQs

Q1:《牧虎关》为何被称为“文武戏”?它与其他老生戏有何不同?

A1:“文武戏”指兼具“文戏”(唱、念、做)与“武戏”(打、翻)的剧目。《牧虎关》中,老生角色既有大段唱腔(如抒发家国情怀的“二黄导板”)和复杂的念白(如战场指令),又有高难度的武打动作(如“开打”“耍下场”),对演员的“文武底子”要求极高,而传统老生戏(如《捉放曹》)偏重“唱念做”,武打较少;武生戏(如《长坂坡》)则以武打为主,唱念为辅。《牧虎关》通过文武结合,使人物形象更立体,戏剧冲突更激烈,体现了京剧“文武兼备”的艺术特色。

Q2:京剧《牧虎关》中的“牧虎关”是真实地名吗?剧情与历史有何关联?

A2:“牧虎关”并非真实地名,而是戏曲艺术虚构的“边关要塞”,其名称带有“镇守边关、如牧猛虎”的象征意义,凸显关隘的战略重要性,剧情虽以宋辽交战为背景,但具体人物与事件多为艺术加工,如高怀德、韩昌等角色在正史中仅有零星记载,戏曲通过“虚实结合”的手法,将历史背景转化为“忠奸对立”“保家卫国”的戏剧主题,既符合传统道德观念,也增强了故事的观赏性。