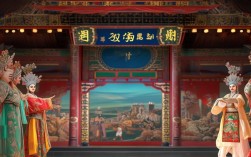

豫剧《破洪州》是传统戏曲中的经典剧目,而豫剧大师常香玉的演绎更是让这部作品成为艺术瑰宝,作为常派艺术的代表作之一,《破洪州》以穆桂英挂帅破敌为主线,通过跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和精湛的表演艺术,展现了豫剧的独特魅力,常香玉在剧中饰演的穆桂英,既有巾帼英雄的飒爽英姿,又有女性的细腻情感,其唱念做打皆达到炉火纯青的境界,成为无数观众心中的经典。

剧情梗概:英雄史诗的舞台再现

《破洪州》的故事背景设定在北宋时期,辽军入侵边关,杨宗保奉命出征,不料被困洪州,佘太君保举穆桂英挂帅,杨宗保因不服穆桂英统率,引发夫妻矛盾,在敌军压境的危急时刻,穆桂英以大局为重,一方面以军法震慑杨宗保,另一方面智勇双全,率军破敌,最终大获全胜,夫妻也在矛盾化解中重归于好,全剧通过“帅印风波”“辕门斩子”“破城歼敌”等关键情节,层层递进地展现了穆桂英的统帅才能、家国情怀与女性智慧,既有金戈铁马的战场气势,也有细腻动人的情感纠葛,构成了一部荡气回肠的英雄史诗。

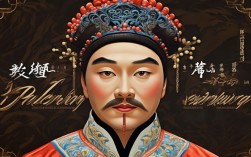

常香玉的表演艺术:声情并茂的巅峰呈现

常香玉对穆桂英的塑造,堪称“人戏合一”,她将豫剧的唱、念、做、打技艺与人物性格完美融合,赋予这个经典角色鲜活的生命力。

在唱腔艺术上,常香玉充分发挥“常派”声腔特点,以豫西调为基础,融合豫东调的明朗,形成刚健挺拔、醇厚酣畅的独特风格,剧中“辕门外三声炮如同雷震”的经典唱段,她用高亢激越的“炸音”展现穆桂英点将时的威严,又以细腻婉转的“寒韵”表现她对丈夫的爱恨交织,字字铿锵,声声含情,将人物内心的豪迈与柔情展现得淋漓尽致,在“巡营”一场中,她的唱腔则转为轻快流畅,通过节奏的变化体现穆桂英对战局的成竹在胸,让观众在听觉享受中感受到人物的智慧与自信。

在表演技艺上,常香玉的“做打”功力同样令人叹服,作为武戏,剧中穆桂英有大量骑马、舞剑、开打的场面,她将戏曲的“虚拟性”与“程式化”发挥到极致:通过精准的台步、利落的手眼身法,展现骑马奔驰的动感;运用剑穗翻飞、身形旋转的武打设计,凸显穆桂英的武艺高强,尤其是在“辕门斩子”一场中,她面对杨宗保的求情,既有统帅的决绝,又有妻子的不舍,通过眼神的闪烁、手势的颤抖,将人物内心的矛盾挣扎刻画入微,既有“军法如山”的凛然,又有“夫妻情重”的柔软,形成强烈的戏剧张力。

常香玉对人物性格的把握也极为精准,她打破了传统戏曲中女性角色的柔弱形象,将穆桂英塑造成既有“花木兰”的英气、“梁红玉”的勇武,又有“卓文君”的智谋的立体人物,无论是升帐点将时的威严,与丈夫对峙时的倔强,还是破敌后的欣慰,她都能通过细微的表情、动作和唱腔变化,让观众感受到人物的复杂性,使这个角色既有历史英雄的高度,又有贴近生活的温度。

艺术成就与深远影响

常香玉主演的《破洪洲》不仅是豫剧艺术的高峰,更是中国戏曲史上的经典之作,其艺术成就主要体现在三个方面:一是推动了豫剧武戏的发展,通过将文戏的抒情与武戏的火爆相结合,丰富了豫剧的表现形式;二是塑造了经典女性形象,穆桂英成为戏曲舞台上最具代表性的巾帼英雄之一,影响了后世无数演员的表演;三是传承与创新了常派艺术,常香玉在剧中对声腔、表演的革新,为豫剧的现代化发展提供了宝贵经验。

自1950年代首演以来,《破洪洲》常演不衰,常香玉的版本更是成为各院团复排的范本,其经典唱段至今仍在戏迷中传唱,剧中“穆桂英挂帅”“辕门斩子”等情节更是成为戏曲教学的重要素材,对豫剧的传承与发展起到了不可估量的推动作用。

相关问答FAQs

Q1:常香玉在《破洪洲》中塑造的穆桂英形象有哪些独特之处?

A1:常香玉塑造的穆桂英形象突破了传统戏曲中女性角色的刻板印象,具有三大独特之处:一是“刚柔并济”,既有统帅的威严、武将的勇猛,又有妻子的柔情、女性的细腻;二是“智勇双全”,不仅武艺高强,更善于用兵布阵,以智慧取胜;三是“家国情怀”,将个人情感与家国大义融为一体,展现了巾帼英雄的责任担当,在表演上,她通过声腔的刚柔转换、身段的动静结合,以及眼神、表情的细腻处理,使人物既有历史厚重感,又有生活真实感,成为豫剧舞台上不可逾越的经典形象。

Q2:《破洪洲》作为传统豫剧,其唱腔和表演有哪些艺术特色?

A2:《破洪洲》的艺术特色主要体现在唱腔和表演两个方面:唱腔上,以豫剧的“豫西调”为基础,融合“豫东调”的明朗,形成高亢激越、醇厚酣畅的风格,既有“大腔大口”的气势,又有“偷字闪板”的灵活,如“辕门外三声炮”一段,通过节奏、速度、力度的变化,展现人物情绪的起伏;表演上,注重“虚拟性”与“程式化”的结合,如通过马鞭、虚拟的骑马动作表现战场场景,通过“起霸”“走边”等程式化身段展现武将的英姿,同时融入眼神、手势等细节刻画人物内心,既有戏曲的写意美,又有戏剧的感染力,充分体现了豫剧“唱念做打”并重的艺术特点。