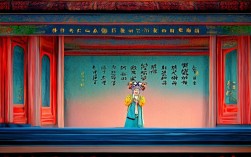

《寇准背靴》是豫剧传统经典剧目之一,取材于北宋名相寇准的传奇故事,以“背靴”这一核心情节为纽带,集中展现了寇准刚正不阿、机智果敢的清官形象,同时融入了丰富的民间情感与戏剧冲突,成为豫剧舞台上久演不衰的经典之作。

剧情详解:忠奸斗争中的“背靴”传奇

故事发生于北宋真宗年间,辽国大举入侵,朝中主和派与主战派争执不休,宰相寇准力主抗辽,说服真宗御驾亲征,最终促成“澶渊之盟”,暂时缓解了边关危机,朝中奸臣潘仁美(原型为潘美)因与杨家将素有嫌隙,加之其子潘龙被杨家将所杀,怀恨在心,遂勾结辽国,设计陷害杨家将,诬其通敌叛国,致使杨家满门蒙冤,杨宗保被发配边疆,佘太君与穆桂英等也遭迫害。

寇准素知杨家将忠勇为国,察觉其中必有隐情,遂决定微服私访,搜集证据,他化名“文华”,以教书先生身份潜入民间,暗中调查潘仁美的罪证,一日,寇准探得潘仁美私藏通敌书信,藏于其府邸后花园密室,但潘府守卫森严,难以强取,恰在此时,佘太君为替杨家鸣冤,派府中丫鬟寇珠(与寇准有旧)暗中传递消息,约定三更时分在城外破庙相见。

当夜,寇准独自赶往破庙,途中因连日奔波劳累,加之雨后路滑,不慎将靴子陷入泥中,靴底脱落,眼看时辰已到,寇准顾不得许多,脱下靴子赤脚前行,为不惊动旁人,便将靴子背在肩上,匆匆赶路,这一“背靴”之举,恰被暗中跟随的穆桂英看见,穆桂英本是杨家将儿媳,武艺高强,对寇准的“怪异”行为起疑,遂暗中跟随,想探其究竟。

破庙内,寇准与寇珠正欲交接书信,潘仁美带家丁突然围住寺庙,欲杀人灭口,危急时刻,穆桂英现身相助,与潘家家丁展开激战,寇准趁机脱身,却在混战中不慎将靴子遗落,潘仁美拾得靴子,认出乃宰相之物,知寇准已介入此案,遂上奏真宗,诬陷寇准私通敌国,意图谋反。

真宗半信半疑,召寇准问话,寇准不慌不忙,将调查和盘托出,并呈上潘仁美通敌的书信铁证,在八贤王(赵德芳)的力保下,真宗终于醒悟,下令将潘仁美收监问罪,杨家将沉冤得雪,事后,寇准寻回遗落的靴子,回想起“背靴”夜行的经历,不禁感慨万千,穆桂英也得知“文华先生”便是当朝宰相寇准,对其不畏权奸、为民请命的精神敬佩不已,二人结为知己。

艺术特色:豫剧程式与人物塑造的完美融合

《寇准背靴》之所以成为豫剧经典,离不开其独特的艺术表现力,尤其在唱腔设计、表演程式和人物塑造上,充分展现了豫剧“以情带声、声情并茂”的艺术特色。

唱腔:高亢激越中的细腻情感

豫剧的唱腔分“豫东调”和“豫西调”两大流派,而《寇准背靴》中寇准的唱段多采用“豫东调”,其音域宽广、旋律激昂,既能表现宰相的威仪与决断,又能通过细腻的转折传递内心情感,在“背靴”夜行时,寇准的唱段既有对奸臣当道的愤慨(“潘仁美你奸贼罪恶滔天,害忠良断我大宋江山”),又有对杨家将遭遇的同情(“杨宗保少年英雄遭磨难,穆桂英女中豪杰泪涟涟”),更有对真相大白的坚定信念(“我寇准哪怕赴汤蹈火,定要叫这冤案昭雪于人间”),唱腔中运用大量的“滑音”“甩腔”,将寇准的刚毅与柔情展现得淋漓尽致。

表演:程式化动作中的生活气息

“背靴”一情节是全剧的核心看点,也是豫剧程式化表演与生活化动作结合的典范,演员在表演时,需通过“趟马”“圆场”等程式化动作表现夜行的急促,同时用“背靴”“踉跄”等生活化细节体现路途的艰辛,寇准背靴时,身体前倾,脚步踉跄,一只手扶靴,一只手前探作摸索状,眼神中既有焦急,又有疲惫,却始终透着一股不服输的劲头,这种“形神兼备”的表演,既符合戏曲“虚拟写意”的美学原则,又让观众感受到人物的真实情感,穆桂英的“武戏”部分也极具看点,翻跟头、打出手等动作干净利落,与寇准的“文戏”形成鲜明对比,增强了戏剧的观赏性。

人物:立体丰满的清官形象

传统戏曲中的“清官”形象往往趋于脸谱化,但《寇准背靴》中的寇准却被塑造得有血有肉,他既有宰相的威严与智慧,能在朝堂上舌战群儒;又有普通人的情感与脆弱,夜行时会疲惫、会踉跄,他对奸臣的痛恨、对忠良的同情、对百姓的责任,都通过具体的情节和细节得以展现,避免了“高大全”的单薄,而穆桂英的形象也突破了传统“巾帼英雄”的模式,她既有武艺高强的一面,又有对家人的柔情,对寇准的敬佩也源于对其品德的认可,使人物更具真实感。

文化传承:清官戏精神在民间的延续

《寇准背靴》作为豫剧“清官戏”的代表,不仅展现了戏曲的艺术魅力,更承载着中国传统文化的精神内核,剧中“忠奸斗争”的主题,反映了民众对正义的渴望和对奸佞的憎恶;寇准“不畏权贵、为民请命”的精神,则体现了儒家文化中“修身齐家治国平天下”的理想追求。

自诞生以来,《寇准背靴》便深受观众喜爱,成为豫剧各流派(如常派、陈派、崔派等)的保留剧目,不同流派的艺术家在演绎时,会结合自身特点对唱腔、表演进行创新,使剧目始终保持活力,豫剧大师常香玉在演绎寇准时,注重唱腔的爆发力和表演的张力,将人物的刚毅与果敢推向极致;而陈素真的演绎则更侧重内心的细腻,通过眼神、身段的微妙变化,展现寇准的智慧与深沉。

《寇准背靴》不仅活跃在舞台上,还被改编成电影、电视剧等多种形式,通过现代传播手段走进更多观众的视野,其传递的“正义必胜”“忠奸分明”的价值观,依然具有深刻的现实意义,激励着人们坚守良知、追求正义。

剧目基本信息简表

| 项目 | |

|---|---|

| 剧名 | 寇准背靴 |

| 剧种 | 豫剧 |

| 题材 | 历史清官戏 |

| 主要角色 | 寇准(老生)、穆桂英(武旦)、潘仁美(净)、佘太君(老旦) |

| 经典情节 | 微服私访、背靴夜行、破庙激战、朝堂对质 |

| 艺术成就 | 唱腔设计融合豫东调与豫西调,表演程式与生活化结合,人物形象立体丰满 |

| 传承价值 | 传递“正义必胜”的价值观,展现豫剧艺术的独特魅力 |

相关问答FAQs

问题1:“寇准背靴”的故事在历史上是否真实存在?

解答:“寇准背靴”的情节是戏曲艺术加工的结果,并非真实历史,寇准(961-1023)是北宋著名政治家,确有“澶渊之盟”的历史功绩,也因刚正不阿多次被贬,但“背靴夜行”“调查杨家将冤案”等情节均为虚构,戏曲创作者通过这些虚构的故事,集中展现了寇准“清官”的形象,反映了民众对正义的向往,是艺术源于生活又高于生活的典型体现。

问题2:豫剧《寇准背靴》中“背靴”动作有何象征意义?

解答:“背靴”动作在剧中不仅是情节发展的关键细节,更是人物精神的外化象征,其一,象征寇准不畏艰辛的意志:作为宰相,他不惜脱靴赤脚、背负前行,体现为查明真相不辞劳苦的精神;其二,象征与权贵的对抗:靴子作为身份的象征,被背在肩上而非穿在脚上,暗示寇准暂时放下权位,以平民视角深入民间,凸显其“民为邦本”的执政理念;其三,增强戏剧的观赏性:这一独特动作通过演员的程式化表演,将抽象的精神品格转化为具象的舞台形象,给观众留下深刻印象,成为剧目的“点睛之笔”。