豫剧与曲剧作为中原文化的璀璨瑰宝,其独特的唱腔与伴奏艺术承载着深厚的历史底蕴,在传统戏曲表演中,伴奏乐队是“托腔保调”的核心,通过文场(丝竹乐器)与武场(打击乐器)的协同,为演员的演唱、身段表演提供节奏支撑与情感烘托,随着时代发展,传统伴奏模式面临着乐手稀缺、传承成本高、演出标准化难度大等挑战,在此背景下,豫剧曲剧伴奏带应运而生,它以数字技术为载体,既保留了传统剧种的音乐精髓,又适应了现代演出与传播的需求,成为戏曲艺术传承与发展的重要工具。

传统伴奏的艺术特色与局限

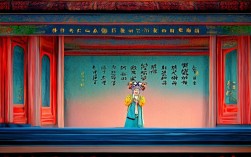

豫剧与曲剧虽同属河南地方剧种,但音乐风格迥异,伴奏乐器与配器方式各有侧重,豫剧以其高亢激越、豪放粗犷的“河南梆子”声腔著称,传统伴奏以板胡为主奏乐器,辅以二胡、笙、笛、梆子、锣鼓等,形成“明快火爆、富有冲击力”的音响效果,花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的经典唱段,便是通过板胡的滑音、颤音技巧与梆子的密集节奏,展现出豫剧特有的阳刚之气。

曲剧则源于河南民间歌舞“高跷曲”,唱腔细腻婉转、贴近生活,伴奏以坠胡为核心,搭配古筝、三弦、琵琶、软弓京胡等,形成“柔美抒情、清新自然”的风格,在《卷席筒》“小仓娃我离登封”等唱段中,坠胡的模拟人声唱腔与古筝的泛音点缀,生动刻画了人物的悲欢离合。

传统伴奏依赖乐师的即兴发挥与默契配合,乐师需通过“跟腔保调”实时适应演员的嗓音条件与情感表达,这种“活态伴奏”虽充满艺术张力,但也存在明显局限:一是乐手培养周期长,一名成熟的豫剧板胡或曲剧坠胡手需十年以上的功底,导致人才断层;二是演出成本高,专业乐队少则五六人多则十余人,基层院团难以承担;三是标准化难度大,不同乐师的演奏风格差异,易导致同一剧目在不同场合呈现效果不一,这些问题,使得伴奏带的研发与应用成为必然趋势。

伴奏带的发展历程与技术演进

豫剧曲剧伴奏带的雏形可追溯至20世纪80年代的磁带伴奏,当时,为解决基层演出中乐队不足的问题,河南戏曲工作者尝试将传统乐队演奏录制到磁带,配合简易播放设备使用,这种“伴奏带”虽音质粗糙、缺乏层次,但已能满足基本的节奏需求,在乡村庙会、校园演出中广泛普及。

进入21世纪,数字音频技术的革新推动伴奏带实现质的飞跃,CD伴奏带通过专业录音棚制作,音质更清晰,且增加了多轨混音功能,可单独调节文场、武场音量,适应不同场地需求,大型剧院演出需增强锣鼓的穿透力,而小型社区演出则可降低打击乐音量,避免“喧宾夺主”。

近年来,随着AI技术与数字音频工作站(DAW)的发展,伴奏带进入“智能化定制”阶段,制作方可通过采样传统乐器的真实音色(如用高端麦克风采集板胡不同把位的音色),结合MIDI编曲技术,精准还原传统配器的韵味,针对演员的个性化需求,伴奏带可调整调高、节奏快慢,甚至加入“气口提示音”,帮助演员把握演唱呼吸,豫剧《穆桂英挂帅》中“辕门外三声炮如同雷震”的高亢唱段,伴奏带可通过预设的“强力度”锣鼓点与板华彩乐句,为演员提供稳定的情绪支撑。

伴奏带的制作核心与艺术平衡

优质的豫剧曲剧伴奏带,并非简单的“乐器拼贴”,而是对传统音乐美学的数字化重构,其制作需把握三个核心原则:

一是“保韵”,即保留剧种的音乐基因,豫剧伴奏带需突出板胡的“滑音”“顿音”技巧,曲剧则需强化坠胡的“模拟唱腔”特性,避免因电子音色失真导致“豫不豫、曲不曲”,在制作曲剧《陈三两爬堂》伴奏带时,坠胡主旋律需加入“沙哑感”的音色处理,模仿老艺人的演奏韵味,而非使用纯净的电子音色。

二是“适场”,即适应不同演出场景,专业剧场演出需追求“丰满立体”的音响效果,可增加弦乐群铺垫与和声层;基层演出则需“简洁明快”,减少冗余乐器,确保声音穿透力,伴奏带还需区分“清唱版”(仅伴奏无配器)与“带戏版”(含念白与效果音),满足教学、彩排、正式演出等不同需求。

三是“创新”,即在传统基础上融入现代审美,部分新编剧目(如豫剧《焦裕禄》)尝试在伴奏带中加入交响乐元素,通过弦乐的宏大叙事与板胡的乡土气息结合,拓展戏曲音乐的表现力,但这种创新需以“不破坏剧种特色”为前提,例如交响乐编配需保留梆子腔的“板式变化”,避免“西化”过度。

伴奏带的应用场景与文化价值

豫剧曲剧伴奏带已渗透到戏曲生态的多个维度,成为连接传统与现代的桥梁,在专业院团,伴奏带降低了巡演成本,例如县级豫剧团下乡演出时,仅需1-2名播放操作员,即可替代6-8人的乐队,将有限的资金用于舞美与演员提升,在业余表演领域,伴奏带的普及让普通爱好者也能“自拉自唱”,社区戏曲社团、老年大学通过伴奏带开展活动,极大丰富了群众文化生活。

在教育传承中,伴奏带扮演“无声导师”的角色,戏曲学校学生可通过“慢放”“循环播放”功能,反复练习板胡与唱腔的配合;唱腔课教学中,教师可借助伴奏带的“多声部分离”功能(如单独提取鼓板节奏或坠旋律),帮助学生理解传统配器的逻辑,伴奏带还助力戏曲“破圈”传播——短视频平台上,豫剧《朝阳沟》选段搭配伴奏带的“翻唱视频”层出不穷,年轻用户通过手机KTV功能即可体验戏曲演唱,降低了接触门槛。

现代技术的挑战与未来展望

尽管伴奏带带来诸多便利,但也引发“过度依赖技术”“失去现场温度”的争议,部分演出中,播放伴奏带与演员存在“节奏脱节”问题,缺乏传统乐队“人带人”的默契感;电子音色若处理不当,易导致传统乐器的“韵味流失”,对此,未来伴奏带的发展需在“技术”与“艺术”间寻求平衡:通过AI算法优化“跟腔”功能,让伴奏带能实时响应演唱者的速度、力度变化;建立“传统乐器音色库”,邀请老艺术家参与音色采样,确保数字音乐的“原真性”。

云端伴奏库的兴起将打破资源壁垒,戏曲爱好者可通过平台订阅伴奏带资源,按需下载不同剧目、不同流派的版本,甚至在线定制专属伴奏,这种“共享化”“个性化”模式,将进一步推动豫剧曲剧的活态传承,让古老艺术在数字时代焕发新生。

相关问答FAQs

Q1:豫剧曲剧伴奏带与传统伴奏相比,有哪些优势与不足?

A:优势在于:①降低演出成本,解决基层院团“请不起乐队”的难题;②标准化程度高,确保同一剧目在不同场合呈现效果稳定;③便于教学与传播,业余爱好者可通过伴奏带自主练习,不足在于:缺乏传统乐队的“即兴互动”,现场感染力较弱;若电子音色处理不当,易丢失传统乐器的韵味;过度依赖可能导致乐师演奏技能退化,需通过“技术优化+人机结合”弥补不足,例如在专业演出中采用“乐队+伴奏带”混合模式,兼顾效率与艺术温度。

Q2:如何选择优质的豫剧曲剧伴奏带?

A:可从三方面判断:①音色还原度,优质伴奏带应使用真实乐器采样而非电子合成音,主奏乐器(如豫剧板胡、曲剧坠胡)的音色需饱满、有“肉感”;②编曲专业性,需遵循传统板式(如豫剧的【二八板】【快二八】),乐句衔接自然,不随意添加“现代编曲”破坏剧种特色;③适配性,提供调高调节(如豫剧常用E调、F调,曲剧常用G调、A调)、节奏快慢选择,且含清晰的“气口提示”,方便演唱者把握呼吸,建议选择正规戏曲音像出版社或知名院团制作的伴奏带,避免劣质盗版产品导致的音质失真。