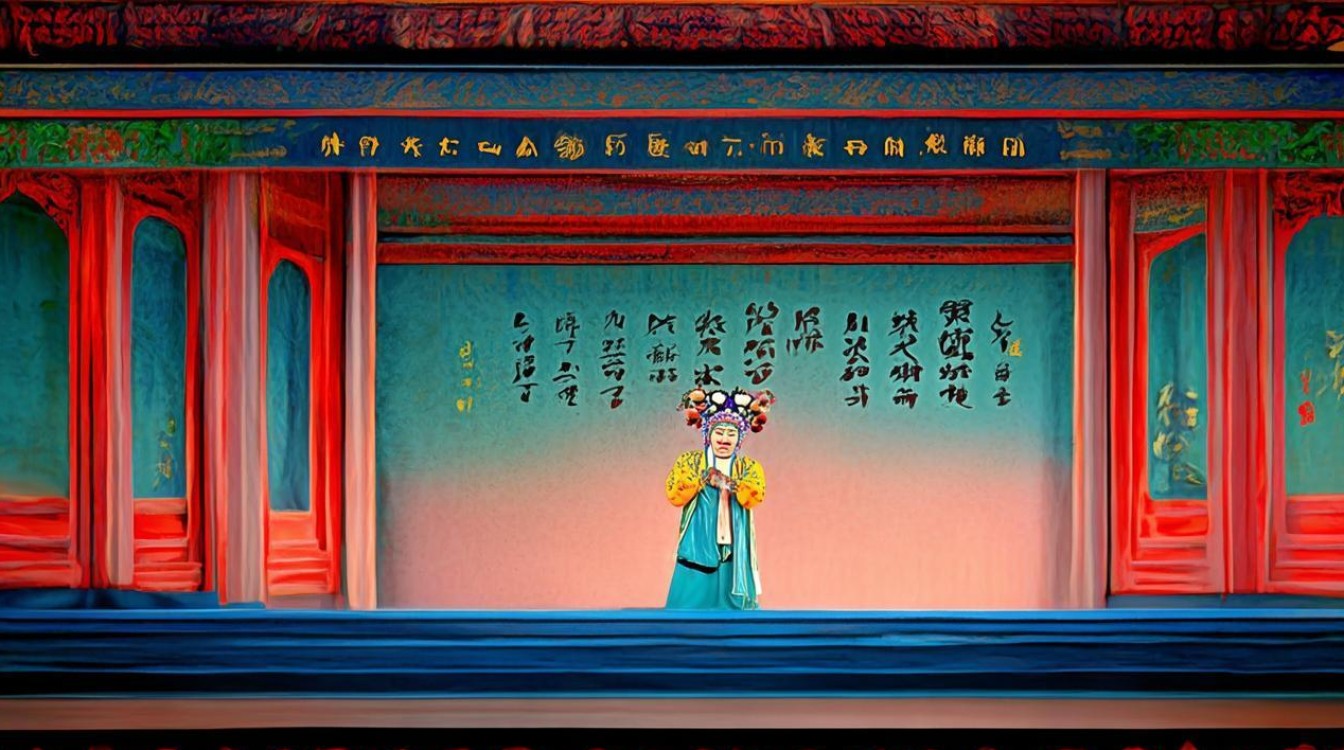

豫剧《清风亭》是传统豫剧经典剧目之一,改编自民间故事《清风亭记》,以“善恶有报”为核心,讲述了张元秀夫妇捡养弃儿张继保,后者高中状元后认贼作父、拒不赡养养父母,最终遭天谴身亡的悲剧故事,剧中张继保的唱段是其人物形象塑造的核心载体,通过不同人生阶段的唱腔设计,展现了他从懵懂孩童到忘恩负义再到悔恨恐惧的完整心路历程,既推动了剧情发展,也深刻揭示了道德抉择与人性异化的主题。

张继保唱段的人物心路与艺术呈现

张继保的唱段按其人生轨迹可分为四个阶段,每个阶段的唱腔、唱词与情感基调均呈现出鲜明差异,共同构建了这一复杂人物的悲剧形象。

童年时期:被捡养时的天真与感恩

张继保婴儿时被张元秀夫妇在清风亭捡养,此阶段的唱段虽由他人代唱(如婴儿啼哭),但后续成长中他初懂世事时,唱段多表现养父母的养育之恩与童真依赖,例如在《二老爹娘待我恩》唱段中,唱词以“清早起我娘把饭做好,夜晚间爹爹把灯挑”“继保我年小不懂事,常惹爹娘把气生”等朴实语言,展现养父母的辛劳与孩子的愧疚,音乐上采用豫西调的慢板,旋律舒缓亲切,唱腔中多用下滑音和装饰音,模仿孩童说话的稚嫩语气,情感基调温暖质朴,奠定了张继保“善良根性”的初始形象。

少年时期:身世疑云中的迷茫与挣扎

随着张继保年岁渐长,同窗讥讽其“无爹无娘”,加之生母周桂英的寻子,他的身世秘密逐渐揭开,这一阶段的唱段以《清早起离了书馆》为代表,唱词“同窗学友笑我痴,说我无父又无母,回家去问高堂,二老爹娘泪双行”充满迷茫与委屈,音乐上转入豫东调的二八板,节奏由慢转快,唱腔中穿插大量“哭腔”,尤其是“无父无母”四字,以高亢拖腔表现内心的刺痛与挣扎,板式变化中,通过“散板—慢板—流水板”的递进,展现他从困惑到质问的情绪升级,暗示其价值观开始动摇。

认亲时期:抛弃养父母的决绝与冷漠

当周桂英以金银相诱,张继保在养父母与生母之间做出选择,最终抛弃养父母投奔生母,这一阶段的唱段以《一席话说得我心酸难忍》为转折,唱词“养我一场恩情重,生我一场血脉连”“周氏娘她许我功名显,养父母只能受贫寒”暴露出他对功名的贪恋与对养父母恩情的漠视,音乐上采用豫剧的“快二八”和“垛板”,节奏急促有力,唱腔中多用重音和跳进旋律,如“功名显”“受贫寒”等词,以斩钉截铁的语气表现其决绝,板式设计中,通过“快板—紧二八—散板”的突变,模拟其情绪的激动与道德感的丧失,成为人物形象逆转的关键节点。

结局时期:遭天谴时的悔恨与恐惧

张继保高中状元后,在清风亭拒绝认母,遭雷劈身亡,临终前的唱段《听罢言来魂飞散》将悲剧推向高潮,唱词“雷声阵阵震天响,闪电道道照我身”“养父母的大恩未报,反落得骂名天下传”充满悔恨与恐惧,音乐上回归豫西调的“哭腔慢板”,旋律低沉凄凉,唱腔中以气声和颤音为主,尤其是“震天响”“照我身”等词,通过下滑音和延长音表现其濒死的绝望,板式上采用“散板—慢板—哭板”的层层递减,配合锣鼓的“闷击”,营造出天人共愤的悲怆氛围,完成了人物从“迷失”到“毁灭”的悲剧闭环。

张继保唱段的艺术特色与价值

张继保的唱段在艺术上呈现出鲜明的“以声塑人”特点,其一,声腔与人物性格的高度统一:童年唱段的亲切感、少年唱段的挣扎感、认亲唱段的冷漠感、结局唱段的悔恨感,均通过豫剧不同声腔(豫西调的悲凉、豫东调的高亢)与板式(慢板、二八板、流水板)的变化精准传递,其二,唱词的口语化与生活化:大量运用“爹娘”“孩儿”“贫寒”等日常词汇,既符合人物身份,又增强了故事的代入感,其三,音乐与剧情的深度融合:唱腔节奏的快慢、旋律的高低,始终与人物命运起伏同步,如认亲时的快节奏表现其急功近利,结局时的慢节奏表现其幡然醒悟,形成了“声情并茂”的艺术效果。

从文化内涵看,张继保的唱段不仅是个人命运的写照,更是传统伦理道德的载体,通过他“受恩—忘恩—遭谴”的历程,唱段以艺术化的方式警示世人“孝道”与“感恩”的重要性,体现了豫剧“高台教化”的传统功能,唱段中对人性弱点的深刻剖析,如对功名的贪恋、对利益的诱惑,也使其超越时代,对当代观众仍具有启示意义。

相关问答FAQs

Q1:《清风亭》中张继保的经典唱段有哪些?如何体现其人物转变?

A:《清风亭》中张继保的经典唱段主要包括童年时期的《二老爹娘待我恩》、少年时期的《清早起离了书馆》、认亲时期的《一席话说得我心酸难忍》及结局时期的《听罢言来魂飞散》,这些唱段通过声腔、节奏与唱词的变化体现其人物转变:童年唱段用舒缓的慢板和朴实唱词表现感恩;少年唱段以快节奏二八板和迷茫唱词展现挣扎;认亲唱段用急促的垛板和冷漠唱词暴露决绝;结局唱段以低沉的哭腔慢板和悔恨唱词呈现毁灭,形成“善—迷—恶—亡”的完整转变链。

Q2:豫剧张继保唱段中,哪些音乐技巧增强了人物情感的感染力?

A:张继保唱段中,多种音乐技巧增强了情感感染力:一是“哭腔”的运用,尤其在少年迷茫期和结局悔恨期,通过气声、颤音和下滑音,强化人物的痛苦与绝望;二是板式变化,如从慢板到快板的递进表现情绪激动,从快板到散板的突变暗示内心崩溃;三是声腔对比,豫西调的悲凉与豫东调的高亢交替,展现人物性格的矛盾与挣扎;四是锣鼓配合,如结局时的“闷击”,以音响效果渲染天谴的悲怆氛围,使观众在听觉冲击中产生情感共鸣。