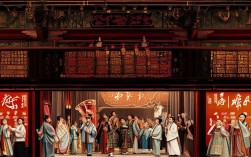

戏曲舞台上的鼓师,是整场演出的“隐形指挥家”,他们端坐在舞台一侧的鼓师位上,面前摆着板鼓、大锣、铙钹、小锣等打击乐器,双手持槌,却掌控着戏曲的“生命节奏”,从开场的热闹锣鼓到人物登场的引点,从唱腔的起承转合到武打场面的激烈交锋,鼓师的每一次击打、每一声鼓点,都是戏曲艺术“有声有色”的灵魂所在。

历史长河中的鼓师角色

鼓师这一行当的形成,与戏曲艺术的发展紧密相连,早在宋元时期的“勾栏瓦舍”中,南戏与杂剧的表演就已出现“鼓板”伴奏,那时的鼓师需同时操控板(檀木板)与鼓(单皮鼓),通过“板”定拍节、“鼓”控变化,为演员的唱念提供基本节奏,到了明清时期,昆曲的兴盛对鼓师提出了更高要求——“水磨腔”的婉转细腻,需要鼓师精准把握“慢板、中板、快板”的转换,用“鼓点”贴合唱腔的抑扬顿挫,清代中叶,京剧形成后,打击乐体系进一步完善,鼓师成为乐队的“总指挥”,不仅要熟记数百出戏的“锣鼓经”(传统打击乐的节奏谱),还需与“文场”(弦乐、管乐)、“武场”(其他打击乐)及演员紧密配合,确保演出“人、声、乐、舞”的和谐统一,可以说,鼓师的历史,就是一部戏曲节奏艺术的发展史。

核心职责:节奏、情感与全局的掌控者

鼓师的职责远不止“打鼓”二字,而是集“节奏掌控者、情感传递者、现场协调者”于一身。

其一,掌控戏曲的“骨架”——节奏。 戏曲的“板式体系”(如原板、慢板、快板、散板等)以鼓点为“骨架”,不同板式对应不同的节奏逻辑,原板“一板一眼”(板打强拍,鼓打弱拍),平稳叙事,多用于对话或交代情节;慢板“一板三眼”(板、头眼、中眼、末眼),节奏舒缓,适合抒发人物内心情感;快板“有板无眼”,节奏急促,常表现紧张、激烈的冲突,鼓师需根据剧情需要,精准切换板式,通过鼓点的“疏、密、轻、重”,引导观众进入不同的情境。

其二,传递人物的“灵魂”——情感。 戏曲中,鼓点是人物情感的“外化语言”。《霸王别姬》中虞姬自刎前,鼓师用“沉锤”(缓慢、沉重的鼓点)渲染悲壮氛围;《三岔口》中武打场面的“摸黑打斗”,则用“花击”(密集、跳跃的鼓点)制造紧张刺激感;喜剧角色登场时,鼓点往往“轻快诙谐”,甚至加入“小锣”的“哐哐”声,突出滑稽感,鼓师需深入理解人物性格与剧情走向,用鼓点“说”出角色的喜怒哀乐,让观众“听”见情绪的流动。

其三,协调演出的“全局”——协作。 鼓师是舞台上的“定盘星”,需同时处理“人、声、乐、舞”的复杂关系,与演员配合时,要根据其唱腔的“气口”(换气间隙)、身段的“亮相”(定格动作)调整节奏,比如演员“起范儿”(准备表演)时,鼓师用“导板鼓”引路;演员“甩腔”(拖长音)时,用“收点鼓”收尾,与乐队配合时,需指挥“文场”的胡琴、月琴等乐器跟上唱腔旋律,协调“武场”的大锣、铙钹等打击乐的强弱对比,即便是演员即兴发挥,鼓师也要通过眼神、手势或细微鼓点,确保全场节奏不乱。

技艺精髓:从“手上功夫”到“心戏合一”

鼓师的技艺,是“手上功夫”与“心中戏理”的完美结合。

手上功夫:千锤百炼的“鼓槌艺术”。 板鼓是鼓师的核心乐器,由“鼓”(单皮鼓,鼓面蒙蛇皮或蟒皮)和“板”(檀木板,长约一尺)组成,持槌需“腕松、指灵”,以“腕力”带动“指力”,让鼓槌在鼓面上“点击、滚奏、花击”,打出数十种基础鼓点。“凤点头”用于配合唱腔的起转,节奏为“咚哒 咚哒 咚哒 咚”;“抽头”用于身段过渡,节奏为“仓 才 仓 才 仓 才 仓”;“急急风”则用于武戏开打,密集如雨的“咚咚仓”能瞬间点燃现场气氛,鼓师还需操控“小锣”(清脆)、“大锣”(浑厚)、“铙钹”(铿锵)等乐器,通过“音色搭配”丰富表现力——比如悲剧用“小锣”的“乙台”收尾,营造余韵悠长的哀伤;喜剧用“大锣”的“仓”字收尾,突出干脆利落的喜感。

心中戏理:通晓全剧的“导演思维”。 一位优秀的鼓师,必须“通戏理、懂行当”,他需熟记剧本的每一个细节:哪段唱腔是“导板”(自由节奏),哪段念白是“数板”(有节奏的念白),哪场武打是“对枪”(双人兵器交锋),哪场舞蹈是“水袖功”,甚至要了解演员的表演习惯——比如某位老生在“哭头”唱段后会习惯性拭泪,鼓师需提前用“慢长锤”铺垫情绪;某位武生在“翻跟头”前会有“亮相”动作,鼓师则用“四击头”(四声鼓点)配合定格,正如京剧大师白登云所说:“鼓要打在戏骨上,不是打在鼓点上。”只有将“鼓点”融入剧情与人物,才能真正让戏曲“活”起来。

协作体系:鼓师与“人、声、乐”的交响

戏曲是“综合艺术”,鼓师的协作能力直接决定演出的成败。

与演员的“默契共生”。 鼓师与演员的关系,是“指挥”与“演奏者”的配合,更是“伙伴”间的相互成就,京剧《穆桂英挂帅》中,穆桂英“捧印”一场,演员通过眼神、身段表现人物的犹豫与坚定,鼓师则用“由慢到快、由弱到强”的鼓点,层层递进地推动情绪,最终在“仓”的一声重锣中,配合穆桂英“捧印”的亮相,展现人物“挂帅出征”的决心,这种配合非一日之功,需通过长期排练与演出积累,达到“鼓未响,意已至;人一动,鼓相随”的境界。

与乐队的“和声共鸣”。 鼓师是乐队的“灵魂人物”,需协调“文场”与“武场”的平衡,文场的胡琴拉出婉转旋律时,鼓师需用“小鼓点”托腔保调,避免弦乐“喧宾夺主”;武场的大锣、铙钹敲出激烈节奏时,又要用“板”定住基本拍节,防止打击乐“杂乱无章”,比如京剧《四郎探母》中,“坐宫”一场的“西皮慢板”,文场的胡琴如泣如诉,鼓师则用“轻击鼓面”的“闷音”配合,营造出夫妻相见的悲喜交加;而“过关”一场的“西皮快板”,鼓师则用“快长锤”带动弦乐与打击乐,形成“万马奔腾”的紧张感。

下表展示了戏曲中常见鼓点与舞台表现的对应关系:

| 鼓点名称 | 节奏特点 | 常用场景 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 一锤锣 | 单声“仓” | 角色登场、亮相 | 庄重、威严 |

| 三锤 | 三声“仓-仓-仓” | 思考、决断 | 犹豫、坚定 |

| 凤点头 | 咚哒 咚哒 咚哒 | 唱腔起转、情绪变化 | 婉转、灵动 |

| 急急风 | 密集“咚咚仓” | 武戏开打、追逐 | 紧张、激烈 |

| 长锤 | 由慢到快“咚哒仓 咚哒仓” | 场面转换、人物上下场 | 过渡、推进 |

文化传承:从“口传心授”到“守正创新”

鼓师的培养,始终遵循“口传心授、以师带徒”的传统,过去,科班学徒需先学“锣鼓经”(背诵节奏谱),再练“板鼓功”(持槌、击鼓基本功),通常需“十年坐科”才能出师,虽然戏曲院校开设了系统课程,但“台上见真章”的经验仍需通过舞台实践积累。

在传承中,鼓师们也在“守正创新”,严格遵循传统剧种的“锣鼓经”,保留京剧的“西皮流水”、昆曲的“慢三眼”等经典鼓点;结合现代观众的审美需求,在音乐编排上融入新的节奏元素,比如在青春版《牡丹亭》中,鼓师用电子鼓与传统板鼓结合,让“水磨腔”更具现代感,既不失古典韵味,又吸引了年轻观众,正如豫剧鼓师王宪斌所说:“传统是根,创新是叶,根深才能叶茂。”

戏曲舞台上的鼓师,是“幕后英雄”,也是“节奏大师”,他们藏在鼓师位上,却用鼓槌敲出了戏曲的“筋骨”,用板点串联起了人物的“灵魂”,从宋元勾栏到现代剧场,从口传心授到数字传播,鼓师始终以“守得住传统,跟得上时代”的坚守,让戏曲艺术在时光流转中,始终保持“铿锵有力、余韵悠长”的生命律动,他们手中的鼓槌,敲响的不仅是节奏,更是中华文化的传承与回响。

FAQs

问:鼓师如何应对演出中的突发状况,比如演员忘词或节奏出错?

答:鼓师的“救场”能力是“台下千遍练,台上一次显”,面对演员忘词,鼓师会用特定的鼓点“暗示”,比如用“抽头”的节奏提醒演员接下一句台词;若演员即兴发挥延长唱段,鼓师需迅速调整鼓点节奏,用“加花”(复杂鼓点)配合,避免冷场,若乐队节奏出错,鼓师则通过眼神、手势或“重锤”提醒,全场默契配合下,观众往往难以察觉“意外”,这就是“鼓打中心,人鼓合一”的境界。

问:不同剧种的鼓师技巧有何核心差异?比如京剧与越剧?

答:差异主要体现在“地域风格”与“音乐体制”上,京剧作为“皮黄腔”剧种,鼓师强调“刚劲有力”,常用“凤点头”“急急风”等程式化鼓点,配合“西皮流水的明快”与“二黄慢板的深沉”,形成“抑扬顿挫、对比强烈”的节奏特点;越剧则是“弦下腔”剧种,音乐风格“婉转柔美”,鼓师更注重“轻灵细腻”,以“清鼓”(轻击鼓面)、“边鼓”(击鼓边)为主,配合“慢中板”“快中板”的抒情唱腔,鼓点如“蜻蜓点水”,不抢唱腔风头,豫剧鼓师多用“紧打慢唱”的“快中板”,突出“高亢激越”的地域特色;而川剧高腔的“帮打唱”(演员帮腔+打击乐+唱腔),则要求鼓师与帮腔者“无缝衔接”,节奏自由灵活,更具即兴性。