京剧《大保国》作为传统“铜锤花脸”代表作,与《探皇陵》《二进宫》并称“大探二”,是花脸行当展示唱功与气派的经典剧目,该剧以明朝嘉靖年间“国本之争”为背景,通过忠奸两党的激烈交锋,演绎了徐延昭、杨波等老臣力保幼主、捍卫正统的故事,不仅承载着京剧“唱念做打”的艺术精髓,更凝聚着传统戏曲“忠孝节义”的伦理内核,以下从剧情脉络、角色塑造、艺术特色及视觉呈现等方面展开详述。

剧情背景与核心冲突

《大保国》的故事始于明嘉靖皇帝驾崩后,太子年幼,李艳妃(李艳妃)垂帘听政,其父李良以“国不可一日无君”为由,企图通过篡位独揽大权,先后设计软禁李艳妃,排除异己,危急时刻,定国公徐延昭(饰)兵部侍郎杨波(饰)得知消息,连夜闯宫进谏,揭露李良篡位阴谋,李艳妃起初犹豫不决,在徐、杨以“江山社稷、列祖列宗”苦劝下,最终醒悟,三人约定共保明朝江山,为后续《探皇陵》《二进宫》的情节埋下伏笔。

全剧的核心冲突围绕“忠奸对立”与“国本之争”展开:李良代表的奸佞势力以“亲情”为幌子行篡位之实,徐延昭、杨波则以“忠义”为旗帜,以国家利益为重,不惜以死相谏,这种“忠奸斗争”的叙事模式,既满足了传统戏曲的审美需求,也暗含对“君权至上”与“臣节”的伦理探讨,使剧情在激烈的矛盾冲突中充满张力。

角色塑造与行当特色

《大保国》的成功离不开鲜明的人物塑造,不同行当的演员通过唱、念、做、打,将角色性格刻画得淋漓尽致,主要角色及其行当特点如下:

| 角色名 | 行当 | 扮相特征 | 核心唱念与性格 |

|---|---|---|---|

| 徐延昭 | 铜锤花脸 | 黑满髯,红蟒玉带,手持铜锤 | 唱腔苍劲浑厚,以“二黄导板”“回龙”见长,性格刚直不阿,忠心耿耿,被誉为“铁面无私定国公”。 |

| 杨波 | 老生(唱功老生) | 黑三髯,紫官衣,腰佩宝剑 | 唱腔沉稳大方,念白铿锵有力,性格沉稳机智,是徐延昭的得力助手,以“保国护主”为己任。 |

| 李艳妃 | 青衣(闺门旦) | 凤冠霞帔,内衬素裙 | 唱腔婉转哀怨,身段柔美,性格从优柔寡断到坚定果决,展现了一位女性在权力漩涡中的成长。 |

| 李良 | 架子花脸 | 白满髯,白蟒,面勾奸白脸谱 | 唱腔阴险狠辣,身段做派狡诈多端,是典型的奸臣形象,眉间“白纹”与三角眼凸显其阴鸷本性。 |

徐延昭作为“铜锤花脸”的代表,其“唱功”是全剧亮点,开篇“自那日与徐杨打赌击掌”的唱段,以高亢的“导板”起腔,接“回龙”转“原板”,节奏由缓入急,字字铿锵,将老臣忧国忧民的心情与力谏的决心展现得淋漓尽致,而手持铜锤、身披红蟒的扮相,既彰显其定国公的身份地位,又以“红”象征忠义,“铜锤”则成为其刚正不阿的视觉符号。

艺术特色与舞台呈现

《大保国》的艺术特色集中体现在“唱腔设计”与“程式化表演”上,作为京剧“唱功戏”,其对演员的嗓音、气息与情感把控要求极高。

唱腔与音乐

全剧以“二黄”声腔为主,辅以“西皮”,通过不同板式的转换推动剧情发展,例如徐延昭的大段唱腔,从“导板”的苍凉悲怆,到“回龙”的沉稳蓄势,再到“原板”的层层递进,既展现了花脸演员的“脑后音”“擞音”等技巧,又通过旋律的起伏强化了人物内心的激荡,伴奏以京胡为主,配合板鼓、大锣等打击乐,营造出紧张凝重的宫廷氛围,尤其在李良与徐延昭对峙时,急促的锣鼓点与花脸的炸音相呼应,将冲突推向高潮。

程式化表演

京剧的“虚拟性”与“程式化”在《大保国》中体现得尤为明显,例如徐延昭“闯宫”的情节,通过“圆场”“蹉步”等身段,表现其心急如焚;而“捋髯”“瞪眼”等细微表情,则凸显其忠愤填膺,李艳妃的“跪地哭谏”与“扶案起身”,通过青衣的“水袖功”与身段变化,展现其从软弱到坚定的心理转变,这些程式化的表演,既规范了舞台动作,又为演员提供了二度创作的空间,形成“无实物表演,有真情实感”的独特艺术效果。

服装与脸谱

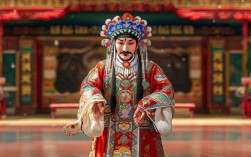

服装与脸谱是京剧视觉呈现的重要元素。《大保国》中,角色的服装严格按照身份与性格设计:徐延昭的红蟒象征忠义,杨波的紫官衣体现文官身份,李良的白蟒则暗示其奸诈;脸谱上,徐延昭的黑脸“寿”字纹寓意长寿忠厚,李良的奸白脸配“白眉吊客”,直观展现其反派形象,这些视觉符号不仅帮助观众快速辨识角色,更强化了“忠奸分明”的伦理主题。

剧名图片的视觉记忆

提到《大保国》的剧名图片,观众脑海中往往浮现几个经典画面:徐延昭手持铜锤、怒目圆睁的金殿亮相,李艳妃凤冠霞帔、泪眼婆娑的宫廷场景,或是徐、杨二人并肩而立、共议国事的群像,这些画面通过剧照、戏画、海报等形式流传,成为京剧艺术的视觉符号。

传统舞台剧照中,徐延昭的“大靠”(铠甲)与铜锤的金属质感在灯光下熠熠生辉,黑髯与红蟒的色彩对比强烈,形成视觉冲击;现代改编版中,则可能在保留传统扮相的基础上,通过舞台布景的虚实结合(如旋转的宫殿、投影的朝堂)增强历史厚重感,这些图片不仅是京剧艺术的记录,更是连接传统与现代的媒介,让未曾观戏的观众也能通过视觉感受《大保国》的魅力。

相关问答FAQs

Q1:《大保国》与《探皇陵》《二进宫》为何常被合称为“大探二”?

A:“大探二”是京剧界对《大保国》《探皇陵》《二进宫》三出戏的合称,因三剧剧情连贯、人物相通,常在同一场演出中依次上演。《大保国》是开端,交代李良篡位、徐杨进谏的背景;《探皇陵》承接前情,写徐延昭独闯皇陵,哭奠先帝,警示李艳妃;《二进宫》则达到高潮,徐、杨二次进宫,联合李艳妃定计,最终挫败李良阴谋,三剧从“劝谏”到“抗争”再到“胜利”,情节层层递进,人物情感不断深化,合称为“大探二”既体现其整体性,也突出“保国”的核心主题。

Q2:欣赏《大保国》时,观众应重点关注哪些艺术元素?

A:首先应关注“唱腔”,尤其是徐延昭的“二黄”唱段,体会花脸演员的嗓音控制与情感表达;其次留意“念白”,如徐延昭的“净白”与杨波的“韵白”,通过节奏与力度的差异感受人物性格;“身段表演”也是重点,如徐延昭的“起霸”、李艳妃的“水袖功”,观察程式化动作如何塑造人物;最后可关注“服装脸谱”,通过色彩与纹样理解角色的身份与象征意义,综合感受京剧“唱念做打”的综合性艺术魅力。