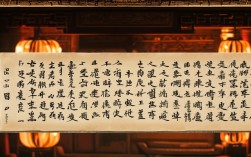

京剧《野猪林》作为中国传统戏曲的经典剧目,其剧本不仅是文学创作的结晶,更是京剧艺术表演的重要蓝本,作为改编自古典名著《水浒传》的代表性作品,《野猪林》以林冲被逼上梁山的经历为主线,通过跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和程式化的舞台表演,展现了京剧艺术的独特魅力,而《野猪林》剧本图片作为视觉化载体,不仅记录了剧目的文学文本,更承载了京剧表演的服饰、脸谱、身段等艺术符号,成为研究京剧艺术传承与发展的重要资料。

《野猪林》的剧本创作根植于深厚的文学传统,明代施耐庵的《水浒传》中“林教头风雪山神庙,陆虞候火烧草料场”一回,为京剧提供了核心情节框架,20世纪50年代,京剧艺术家李少春在传统版本基础上进行整理改编,融合了老生、武生、净行的表演特色,形成了如今广为流传的剧本版本,这一改编既保留了原著中“官逼民反”的社会批判主题,又强化了林冲“忍辱负重至奋起反抗”的人物弧光,使剧本更具舞台感染力,剧本结构严谨,分为“白虎堂”“长亭发配”“野猪林”“雪夜山神庙”等关键场次,每一场戏都紧扣人物命运与戏剧冲突,如“长亭”一折中林冲与林娘子夫妻分别的唱段,既有抒情的“西皮原板”,又蕴含悲怆的“二黄导板”,充分体现了京剧“以歌舞演故事”的艺术特征。

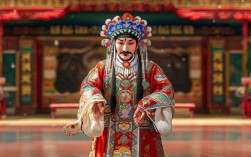

剧本图片作为视觉化呈现,往往包含多个维度的信息,从文学文本角度看,图片可能展示剧本的原始手稿、印刷本或演出本,其中标注的唱腔板式(如“快三眼”“散板”)、念白语气(如“叫头”“哭头”),以及舞台提示(如“甩发”“亮相”“趟马”等身段动作),是连接文学创作与舞台表演的桥梁,在“野猪林”一场的剧本图片中,常能看到“鲁智深舞禅杖救林冲”“林冲被绑跪地”等舞台提示,这些文字配合演员的表演程式,转化为舞台上极具冲击力的视觉画面,从表演艺术角度看,剧本图片常与角色扮相图、脸谱图相结合,形成完整的“表演图谱”,以林冲为例,其早期形象为“箭衣、软罗帽、黑髯口”,体现武将身份;后期“落草”时则改为“扎巾、靠旗、黑脸”,象征性格的转变,脸谱设计上,林冲以“十字门脸”为基础,眉心勾红点象征忠义,黑色主调表刚直,白色眉梢暗含悲愤,这些细节在脸谱图片中清晰可见,成为观众理解人物性格的视觉密码。

从舞台美术角度看,《野猪林》剧本图片还可能包含布景、道具的设计图,传统京剧舞台讲究“一桌二椅”的写意性,但《野猪林》中“风雪夜”“野猪林”“山神庙”等场景,仍需通过特定道具营造氛围。“风雪夜”场次中,剧本图片可能标注“风旗”“雪片”等道具的使用方法,演员通过“抖雪”“缩颈”等身段配合,模拟风雪交加的环境;“野猪林”场景则以松树、山石布景为主,结合灯光效果,营造出险恶的自然环境,凸显林冲的孤立无援,这些舞台设计图不仅是美术创作的参考,更是京剧“虚实结合”美学理念的直观体现。

《野猪林》剧本图片的文化价值,首先体现在其对京剧艺术传承的记录作用,通过不同年代的剧本图片对比,可以观察到剧目在唱腔、念白、表演上的演变,早期版本中林冲“发配”一折的唱段较为简练,而现代演出本可能融入更多“边唱边做”的复杂身段,这种变化在剧本图片的修改痕迹中清晰可见,剧本图片是京剧教育的重要工具,对于戏曲学习者而言,剧本图片中的唱腔板式、身段提示、脸谱谱式等,是理解京剧表演规律的第一手资料;对于普通观众而言,通过图片可以更直观地感受京剧“唱念做打”的综合性艺术魅力,拉近与传统戏曲的距离,剧本图片还具有文献研究价值,为学者探讨京剧文学与舞台的关系、传统剧目的现代化改编等课题提供了实物依据。

以下通过表格梳理《野猪林》剧本图片中常见的视觉元素及其文化内涵:

| 视觉元素类型 | 具体表现 | 文化内涵 |

|---|---|---|

| 角色扮相图 | 林冲(箭衣/靠旗)、鲁智深(僧衣、大铲)、高俅(官服、相貂) | 体现人物身份、性格与社会地位,如鲁智深的粗犷与高俅的奸诈通过服饰对比凸显 |

| 脸谱谱式图 | 林冲(十字门脸、红眉心)、鲁智深(花三块瓦脸、黑膛色)、高俅(奸白脸、三角眼) | 脸谱是人物性格的符号化表达,红色表忠义、白色表奸诈,强化观众对角色的直观认知 |

| 舞身段提示图 | “甩发”“僵尸”“抢背”“乌龙绞柱”等动作标注 | 记录京剧程式化表演技巧,体现“无声不歌、无动不舞”的艺术特点 |

| 唱腔板式标注图 | “西皮导板”“二黄慢板”“流水板”及唱词 | 展示京剧音乐的板式变化,唱腔与情感的结合(如导表悲愤、流水表急促) |

| 舞台布景道具图 | 风旗、雪片、松树道具、山石布景 | 体现京剧“虚实相生”的舞台美学,用简练道具营造环境氛围,激发观众想象力 |

相关问答FAQs

Q1:《野猪林》剧本图片中,林冲的脸谱为何以黑色为主,眉心为何有红点?

A1:林冲的脸谱设计遵循京剧脸谱“色取其意”的原则,黑色主调象征其刚直、忠厚的性格,体现他作为东京八十万禁军教头的正直与隐忍;眉心的红点则代表其内心的忠义与良知,即使在被高俅陷害、历经磨难后,仍坚守道德底线,这种“黑红相间”的配色,既凸显了林冲“外柔内刚”的人物特质,也暗示了他后期从忍受到反抗的性格转变,是京剧脸谱“形神兼备”美学理念的典型体现。

Q2:如何通过《野猪林》剧本图片理解京剧“虚实结合”的舞台美学?

A2:《野猪林》剧本图片中的“舞台提示”和“布景道具图”是理解京剧虚实结合美学的关键。“风雪夜”场次中,剧本仅标注“风雪交加”,但图片中常配有“风旗”道具和演员“抖雪”“缩颈”的身段提示——演员通过虚拟的动作(模拟顶风前行)和简练的道具(白色绸缎代表雪),在无实景的舞台上营造出风雪弥漫的环境,这就是京剧“以虚代实”的手法,又如“野猪林”场景,图片中的布景可能只有几棵松树、几块山石,但结合演员的趟马、跌扑等武打动作,却能让观众感受到林冲身处险境的紧张氛围,这种“实景少而意蕴足”的特点,正是京剧“虚实相生”美学的核心:通过演员的表演和观众的想象,将有限的舞台转化为无限的艺术空间。