京剧《孟良搬兵》作为传统杨家将戏中的经典剧目,以跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和精湛的表演艺术,成为展现京剧“唱念做打”综合魅力的重要载体,随着数字技术的发展,该剧戏剧视频的广泛传播,不仅让经典艺术突破时空限制,更让观众得以近距离欣赏京剧程式化表演的独特韵味。

剧情梗概:忠义传薪的烽火征程

《孟良搬兵》的故事背景设定在北宋年间,辽国大天庆王率兵入侵,杨家将奉命出征,在金沙滩一战中,杨家将损失惨重,杨六郎(延昭)之子杨宗保被困飞虎谷,杨六郎本人亦因中箭伤势沉重,宋军陷入困境,危急时刻,金枪将孟良自告奋勇,前往辽邦“搬兵”——实则凭借过人的胆识与智谋,联络辽国名将韩昌的旧部,并说服与杨家有故交的辽国节度使,里应外合助宋军突围,全剧以“搬兵”为主线,穿插了孟良与辽兵周旋、智取令箭、策反旧部等情节,最终成功解飞虎谷之围,彰显了杨家将“忠义报国”的精神内核与“智勇双全”的英雄气概。

剧情虽以“战争”为背景,却并未聚焦于血腥厮杀,而是通过孟良的视角,展现了传统戏曲中“文戏武唱”的智慧:孟良的急智(如假扮辽兵)、勇武(如独闯敌营)、以及重情重义(如对杨家的忠诚),构成了人物立体化的性格特质,让“搬兵”这一行动既是军事谋略的体现,更是人性光辉的折射。

艺术特色:程式化表演中的匠心独运

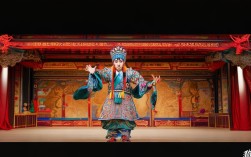

京剧《孟良搬兵》的艺术魅力,集中体现在对京剧“四功五法”的极致运用上,通过戏剧视频的镜头语言,观众得以清晰捕捉演员在唱腔、身段、表情等细节处的精心设计,这些程式化的表演并非简单的“套路”,而是对生活的高度提炼与艺术升华。

唱腔:以声传情的情绪载体

孟良作为净角(花脸)应工的角色,唱腔以“二黄”“西皮”为主,兼具“铜锤花脸”的刚健与“架子花脸”的灵动,在决定搬兵时的“导板”,演员以高亢激昂的唱腔展现孟良的决绝;与辽兵周旋时的“流水板”,则通过明快的节奏凸显其急智;策反旧部时的“散板”,又以舒缓的旋律传递沉稳与说服力,视频中的字幕同步与特写镜头,让观众能直观感受到唱腔中“气口”的转换、“字头字腹字尾”的讲究,以及“擞音”“炸音”等技巧如何服务于人物情绪——如孟良得知杨宗保被困时的“炸音”,是愤怒与焦急的外化;说服旧部时的“擞音”,则透出真诚与恳切。

身段:形神兼备的视觉语言

京剧的身段讲究“站有站相,动有动样”,孟良的表演中,“趟马”“走边”“起霸”等传统程式的运用极具代表性,视频中,演员通过“马鞭”的挥舞模拟骑马赶路,“鹞子翻身”表现跨越障碍,“蹦子”展现与敌兵的打斗,这些动作并非单纯的炫技,而是以“虚拟化”手法传递“赶路急切”“环境险恶”等信息,孟良独闯辽营时,通过“矮子步”与“甩发”的结合,既表现了潜行的隐蔽性,又凸显了内心的紧张;而搬兵成功后的“大圆场”,则通过大幅度的身段调度,营造出凯旋的欢腾氛围,净角的“架势”如“抱膀”“跨腿”,配合眼神的“瞪”“眯”,将孟良的豪迈与粗犷刻画得入木三分。

脸谱与服饰:符号化的人物标识

京剧脸谱是人物性格的“视觉符号”,孟良的脸谱以“十字门脸”为基础,主色为红与黑,红色象征忠勇,黑色表现刚直,额头勾画“火焰纹”,暗喻其“火将军”的绰号与火爆性格,视频中特写镜头下,脸谱的笔触细节(如眉心的“太极图”纹样)与眼神的配合,让人物性格无需台词便已清晰,服饰方面,孟良常穿“黑靠”(武将铠甲),插“靠旗”,手持“大斧”,这些元素既符合其“金枪将”的身份,又通过“靠旗”的颤动、“大斧”的挥舞,强化了舞台的动态美感。

为更直观展现各艺术要素的配合,以下表格归纳《孟良搬兵》中核心表演特色:

| 艺术要素 | 表现形式 | 功能作用 | 视频呈现优势 |

|---|---|---|---|

| 唱腔 | 二黄导板、西皮流水板、散板 | 情绪递进(决绝→急智→沉稳) | 字幕同步+特写,捕捉“气口”“字头”技巧 |

| 身段 | 趟马、走边、起霸、大圆场 | 虚拟化叙事(赶路→打斗→凯旋) | 多机位切换,展现动作幅度与细节 |

| 脸谱 | 红十字门脸+火焰纹 | 性格符号(忠勇刚直火爆) | 特写镜头,凸显色彩与纹样象征意义 |

| 服饰 | 黑靠、靠旗、大斧 | 身份标识(武将/火将军) | 面料光泽与动态捕捉(如靠旗颤动) |

视频传播:让经典艺术“活”在当下

传统戏曲的舞台表演具有“一次性”特点,而戏剧视频的出现,通过镜头记录与后期制作,让《孟良搬兵》的艺术价值得以突破剧场限制,实现更广泛的传播。

视频镜头的“选择性观看”让观众能聚焦细节,舞台上,观众需远距离整体感知表演,而视频中特写镜头可捕捉演员的眼神微动、手指颤音、甚至脸谱油彩的笔触——例如孟良策反旧部时,眼神从警惕到恳切的变化,通过特写被放大,让观众更深刻理解人物心理的细腻转变,字幕与解说填补了传统戏曲的“理解门槛”,京剧唱词多文言典故,视频中的同步字幕与背景介绍(如“二黄唱腔的悲凉感”“趟马的程式来源”),帮助非专业观众快速进入情境,实现“无障碍欣赏”,不同版本视频的对比,为戏曲研究提供了素材:如李长春版孟良的“豪放派”与康万生版“沉稳派”的对比,同一唱段不同流派的处理差异,通过视频的反复观看,成为学习与传承的宝贵资料。

文化价值:忠义精神的当代回响

《孟良搬兵》之所以历久弥新,不仅在于其艺术形式的美感,更在于其承载的文化精神,孟良“为国忘家、智勇报国”的形象,与杨家将“精忠报国”的精神内核一脉相承,在当代语境下,这种精神转化为对“责任担当”“集体主义”的认同,戏剧视频的传播,让年轻一代通过“可视化”的艺术形式,直观感受传统文化的魅力,进而产生文化认同。

《孟良搬兵》的“搬兵”情节本身也具有象征意义:面对困境时,不坐以待毙,而主动寻求“外援”、团结一切可团结的力量,这一智慧在全球化时代依然具有启示意义,视频传播让这种跨越时空的精神共鸣成为可能,传统戏曲不再是“老古董”,而是能与现代观众对话的“活文化”。

相关问答FAQs

Q:《孟良搬兵》中孟良的脸谱为什么以红色和黑色为主?

A:京剧脸谱的色彩具有象征意义,孟良的脸谱以红色为主,代表其忠勇、正直的性格,符合他“为救同袍不惜冒险”的英雄形象;黑色则象征其刚毅、粗犷,体现“火将军”的火爆脾气与勇猛特质,额头的“火焰纹”进一步强化了“火”的意象,既呼应其绰号,也暗示其性格中的急智与激情,这种色彩组合是京剧“寓褒贬、别善恶”美学原则的典型体现,让观众通过脸谱即可快速判断人物性格。

Q:观看《孟良搬兵》戏剧视频时,如何更好地理解其中的唱腔和剧情?

A:可结合视频中的字幕与背景介绍,关注唱腔的“板式变化”(如导板→回龙→原板的情绪递进),不同板式对应不同情境(如导表激昂、原表叙事),注意演员的“念白”(韵白与方言白),念白是唱腔的补充,如孟良与辽兵对话时的“京白”,可体现其身份与当时的紧张氛围,了解剧情背景(如杨家将故事的整体脉络)能帮助理解人物动机,例如孟良主动搬兵,既是对杨家的忠诚,也是对“保家卫国”信念的坚守,建议多观看不同版本视频,对比同一唱段的处理差异,逐步感受京剧“以声传情、形神兼备”的艺术魅力。