戏曲舞台上的髯口,作为男性角色的重要装饰,不仅是身份、年龄的外在符号,更是表演中传递情感、塑造人物的重要工具,戏曲髯口有没有大小”,答案并非简单的“有”或“没有”,而是需要结合行当、角色身份、年龄、性格乃至剧情需求等多重维度来理解——髯口的“大小”并非单一维度的尺寸差异,而是涵盖长度、粗细、样式、材质等综合特征的“形制差异”,这种差异是戏曲程式化表演体系的核心体现之一。

髯口的“大小”:从形制到功能的差异

戏曲髯口的“大小”,首先体现在形制样式的多样性上,传统髯口根据角色特征分为十余种,每种在“大小”特征上均有明确区分,这种区分直接服务于角色塑造。

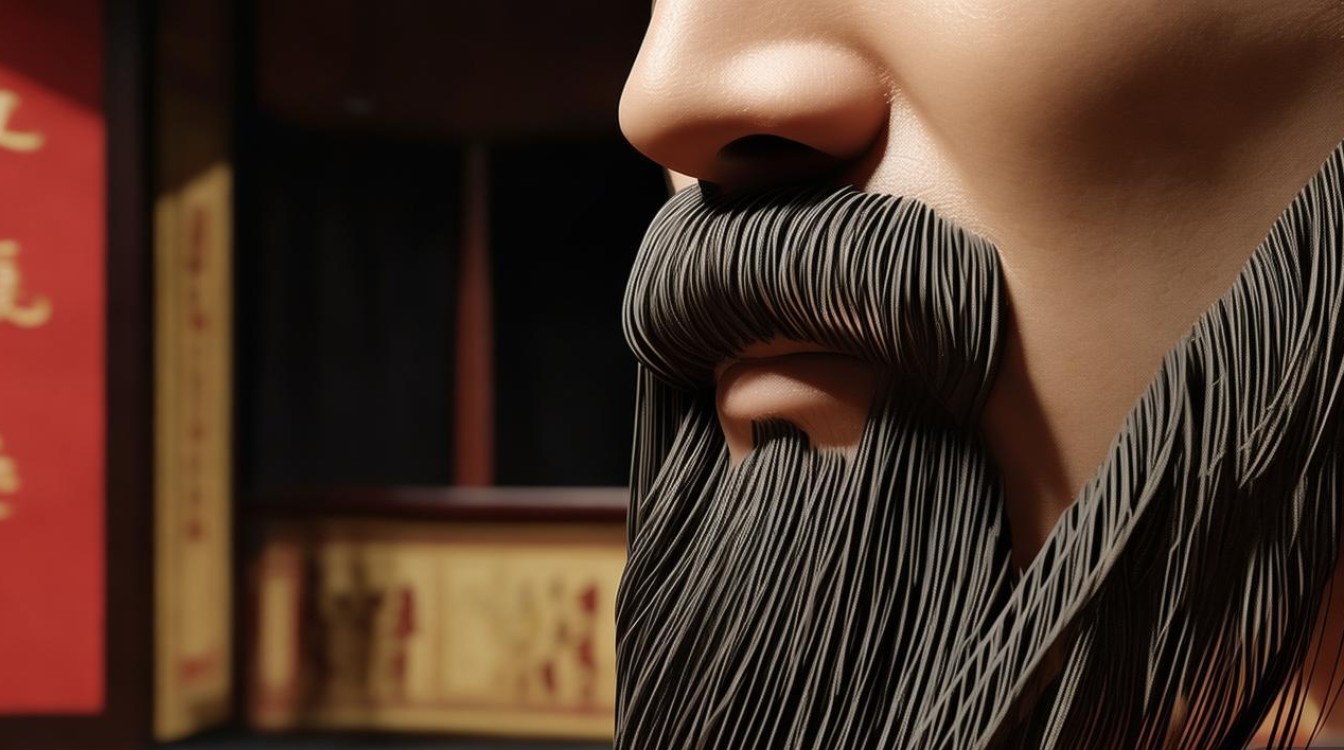

以老生行为例,髯口是区分年龄与身份的关键,老生分为文老生和武老生,文老生多戴“满髯”,长度约至胸口,分黑、白、黪三色:黑满(如《捉放曹》的曹操)象征中年威重,白满(如《空城计》的诸葛亮)代表老年苍劲,黪满(如《辕门斩子》的佘太君)寓意花甲之年,武老生则常用“三髯”,长度较满髯短约三分之一,分上、中、下三绺,如《定军山》的黄忠戴“白三髯”,既显老将身份,又便于武打动作的灵活展现,若以“尺寸”衡量,满髯总长约50-70厘米(依演员身形调整),三髯约30-40厘米,粗细上满髯每绺直径约2-3厘米,三髯约1.5-2厘米,这种“大小”差异直观传递了文武角色的功能区分。

净角(花脸)的髯口则以“粗壮”为特征,常用“扎髯”,形如络腮胡,长度与满髯相当,但粗细显著增加——每绺直径可达3-4厘米,整体呈“倒三角形”覆盖下颌,如《霸王别姬》的项羽(黑扎髯)、《野猪林》的鲁智深(黑扎髯),粗大的髯口配合花脸夸张的面谱,强化了角色的豪放、勇猛或奸诈,相比之下,丑角的髯口则以“短小”为特点,如“吊搭髯”,仅两经短须垂于嘴角,总长约10-15厘米,直径不足1厘米,如《女起解》的崇公道(丑吊搭髯),通过小巧的髯口凸显角色的市井滑稽感。

小生行当因角色多为青年男性,通常不戴髯口,仅部分“文老生应工”的小生(如《白蛇传》的法海)会戴“黑三髯”,但长度较老生三髯更短,约25厘米,且线条更细,以示“半老非老”的特殊身份,这种“大小”的精细划分,正是戏曲“一人千面”美学的具体实践。

髯口“大小”背后的行当逻辑与身份象征

戏曲髯口的“大小”差异,本质是行当表演规范的物化体现,不同行当对“美”的追求不同,髯口的形制自然随之调整,老生讲究“端庄”,满髯的“大”与“长”配合身段的沉稳,如《四郎探母》的杨四郎(白满髯),通过捋髯、甩髯等动作,传递思亲之痛;武生若戴髯口(如《林冲夜奔》的林冲),则用“黑三髯”的“小”与“短”,避免武打中髯口缠绕,突出英武之气。

净角的“大髯口”则服务于“夸张”的表演风格,花脸脸谱本身已强调“色块对比”,粗大的扎髯在视觉上形成“面与须”的体量平衡,如《铡美案》的包拯(黑满髯),额头的月牙与满髯的“浓黑”相映,强化“黑脸包公”的威严;而奸臣曹操(白满髯)则通过“细长”的白满髯配合“奸笑”时髯口的抖动,凸显其阴险性格——此处“大小”虽未改变,但“质感”的差异(如曹操的白满髯更稀疏,包拯的黑满髯更浓密)同样属于“大小”范畴的延伸。

值得注意的是,髯口的“大小”还与角色社会地位强相关,帝王将相(如《打金砖》的刘秀)的髯口多为“满髯”,且材质讲究(多用真人发或高级马尾),线条顺直、长度标准,象征身份尊贵;平民角色(如《打渔杀家》的萧恩)则用“黪满髯”,长度略短,材质较粗,甚至有意做旧,体现底层生活的沧桑,这种“以大小别尊卑”的逻辑,是戏曲“程式化”与“写意性”结合的典型。

髯口“大小”的动态变化:剧情与表演的需求

戏曲髯口的“大小”并非固定不变,而是会根据剧情进展和表演需求产生“动态调整”,这种调整本质是“大小”服务于情感表达。

以《徐策跑城》为例,老生徐策戴白满髯,在“跑城”一场中,通过髯口的“甩、绕、抖”等动作(如髯口从左肩甩至右背,再绕至胸前),配合蹉步、髯口功,表现年迈体弱却心系朝堂的激动,此时髯口的“大”与“长”成为情感的“放大器”——若髯口过短,动作的视觉冲击力会大打折扣,而在《卧龙吊孝》中,诸葛亮戴白满髯,通过“吹髯”(将髯口吹起散开)表现悲愤之情,此时髯口的“疏密度”和“柔韧性”(需选用细软马尾制作)成为关键,虽“大小”未变,但材质带来的“动态大小”变化直接影响表演效果。

不同剧种对髯口“大小”的偏好也略有差异,京剧讲究“工整”,髯口尺寸多按“黄金比例”设计(如满髯长度为演员身高的1/3);而川剧的“变脸”表演中,髯口可随角色情绪“变色”或“变大小”(如由白满髯突然变为红扎髯),大小”的动态变化成为剧情转折的视觉符号,昆曲则更追求“写意”,髯口材质偏柔软,长度略短,配合水袖动作,形成“髯袖相随”的韵律美。

髯口“大小”的工艺支撑:从制作到呈现

髯口的“大小”差异,离不开传统制作工艺的支撑,不同材质、编织方式直接决定了髯口的最终形态。

材质选择上,满髯、三髯多用“马尾”(以黑色为主,漂白后为白色),马尾毛挺直有弹性,适合制作“大而长”的髯口;扎髯则多用“牦牛毛”,毛质粗硬,能支撑“粗壮”的造型;丑角的吊搭髯因需小巧灵活,常用“人发”或细软的羊毛,便于固定和做表情,编织工艺上,“满髯”采用“三股辫”编织,每绺由数十根马尾组成,确保“大而不乱”;“三髯”则分“上中下”三绺,每绺独立编织,长度逐级递减,形成层次感。

现代戏曲中,为适应舞台灯光和远距离观赏,部分髯口会在传统基础上调整“大小”——如老生白满髯在灯光下易显“灰”,会适当增加长度至80厘米,并采用“加厚编织”,增强白色饱和度;武生角色的三髯则改用“弹性尼龙丝”混合马尾,缩短至20厘米,避免武打时甩动幅度过大影响动作,这种“大小”的微调,本质是传统程式与现代审美的融合。

髯口“大小”是戏曲美学的浓缩

戏曲髯口的“大小”,从来不是孤立的尺寸问题,而是行当规范、身份象征、情感表达、工艺美学的综合载体,从“满髯”的庄重到“吊搭髯”的诙谐,从“扎髯”的粗犷到“三髯”的英武,每一种“大小”都对应着角色的“灵魂”,这种“以形写神”的艺术手法,正是戏曲“虚实相生”美学的精髓——髯口的大小变化,既是舞台上的视觉符号,更是观众理解角色、走进剧情的“钥匙”。

相关问答FAQs

Q1:戏曲中为什么不同角色用不同大小的髯口?

A1:戏曲髯口的大小差异是“程式化表演”的核心体现,直接服务于角色塑造。行当区分是根本:老生用“满髯”(大而长)显稳重,净角用“扎髯”(粗而壮)彰豪放,丑角用“吊搭髯”(短而小)现滑稽。身份年龄:帝王将相的髯口材质考究、尺寸标准(如白满髯长至胸口),平民角色则材质粗朴、长度略短;老年角色用长髯(如白满、黪满),青年角色不戴或戴短髯(如黑三髯)。剧情功能:武将需短髯(三髯)便于动作,文臣则长髯(满髯)配合抒情,情感激烈时(如悲愤、激动),长髯的动态变化(甩、绕、吹)能增强感染力,髯口大小是观众快速识别角色、理解剧情的“视觉密码”。

Q2:髯口的制作材料如何影响其大小和使用效果?

A2:髯口的制作材料直接决定其“大小”特征和表演效果,材质选择上,马尾(黑、白)是主流,挺直有弹性,适合制作“满髯”“三髯”等“大而长”的髯口,如老生的白满髯用漂白马尾,长度可达50-70厘米,编织时每绺数十根马尾,确保“大而不乱”;牦牛毛毛质粗硬,用于“扎髯”(如张飞的黑扎髯),每绺直径可达3-4厘米,整体粗壮,能匹配花脸脸谱的夸张造型;人发/羊毛则质地柔软,用于丑角“吊搭髯”(长10-15厘米),便于做表情和固定,现代材料如“弹性尼龙丝”常与马尾混合,用于武生短髯(20厘米左右),增强武打时的抗缠绕性,材质的软硬度、粗细度、长度,共同塑造了髯口的“大小”和动态表现力,直接影响表演的流畅性与感染力。