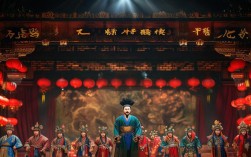

豫剧《下陈州》作为传统包公戏的经典代表,以北宋年间陈州大旱、国舅庞昱横征暴敛为背景,讲述了包拯奉旨陈州放粮,不畏权贵、为民除害的全过程,全剧结构严谨,情节跌宕,通过“灾情起—奉旨行—遇民女—铡奸佞”等场次,层层递进展现包拯的铁面柔情与民间疾苦,集中体现了豫剧“唱念做打”的深厚功力与“以情动人”的艺术魅力。

全场剧情与艺术表现

《下陈州》全场可分为五个核心场次,各场次既独立成章又环环相扣,通过人物冲突与情感张力推动叙事,以下为场次内容与艺术特色梳理:

| 场次名称 | 主要情节 | 艺术表现 | 人物塑造 |

|---|---|---|---|

| 灾情起·民怨沸腾 | 陈州大旱三年,颗粒无收,国舅庞昱奉旨放粮却勾结地方官,以“斗米千钱”盘剥百姓,逼死黎民无数。 | 开场以“旱灾”布景(枯树、干裂土地)营造压抑氛围,群演员跪地哭诉的集体舞蹈表现民不聊生,豫西调【哭阳调】唱腔凄凉悲怆。 | 庞昱(净角)登场时头插金翎、身穿蟒袍,通过“甩袖”“顿足”等动作展现骄横跋扈,唱词“陈州百姓如草芥,我庞昱只认金银不认人”凸显其奸佞。 |

| 奉圣旨·包拯陈州行 | 宋仁宗得知民情,命包拯(黑头行当)陈州放粮,赐“御赐铡刀”“尚方宝剑”,并许“先斩后奏”之权。 | 包拯内唱【导板】“听一言怒火烧裂我牙关”,接【慢板】“万岁爷陈州放粮差老臣”,唱腔苍劲有力,运用“炸音”“擞音”表现其刚正;身披红蟒、手执笏板的造型凸显威严。 | 包拯通过“理髯”“甩袖”等程式动作,展现“忠君爱民”的复杂心境,唱词“哪怕那皇亲国舅犯王法,定叫他在铡刀下命赴黄泉”奠定“铁面”基调。 |

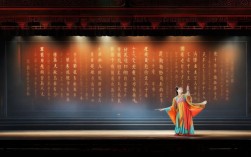

| 遇民女·公堂诉冤屈 | 民女张桂英(青衣)为父伸冤,拦路告状,哭诉父亲因交不起粮被庞昱鞭打致死,并呈上血衣、诉状为证。 | 张桂英【二八板】“尊大人休悲泪细听我言”唱腔婉转悲切,辅以“跪步”“甩发”等身段,表现悲愤欲绝;包拯“接状”“观状”时眼神由凝重到震怒的细腻变化。 | 张桂英的“苦情”唱段与包拯的“怒火”形成对比,凸显“官逼民反”的矛盾;包拯“民女莫怕,老与你做主”的念白,展现“青天”柔情。 |

| 巧设计·铡美惩奸佞 | 包拯假意设宴款待庞昱,席间以“试探”为由命其认罪,庞昱负隅顽抗,包拯喝令“开铡”,铡死庞昱。 | 庞昱【快二八】“包黑子你敢把我怎么样”唱腔急促,配合“摔杯”“拔剑”等动作表现色厉内荏;包拯“铡美案”经典锣鼓点(急急风、四击头)烘托紧张气氛。 | 包拯“三声铡响”的舞台处理(灯光骤暗、红幕落下),通过“静场”突出“铡奸”的震撼力;“打龙袍”式的威严念白“国犯法与民同罪”深化主题。 |

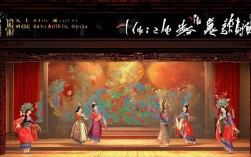

| 返汴京·青天留美名 | 包拯斩杀庞昱后,开仓放粮,百姓叩谢;返京复命,宋仁宗褒奖,百姓称颂“包青天”。 | 结尾群演员齐唱【赞豫调】“包青天陈州放粮救万民”,唱腔明快昂扬,包拯“甩袖”“登步”等动作展现欣慰;舞台背景转为“麦浪滚滚”的丰收景象。 | 包拯“俯身扶百姓”的细节动作,打破“官威”刻板印象,凸显“民为邦本”的思想;全剧在“清官”与“民心”的共鸣中落幕。 |

核心人物与艺术特色

《下陈州》的成功离不开对人物的立体刻画与豫剧艺术特色的集中展现:

- 包拯(黑头行当):作为核心人物,通过“唱、念、做”的融合塑造“刚柔并济”的形象,唱腔上,豫西调的“苍劲”与豫东调的“高亢”结合,如“陈州放粮”唱段既有“铁面无私”的炸音,也有“体恤民情”的柔板;表演上,“趟马”(表现急赴陈州)、“髯口功”(理髯时的细微抖动)等程式动作,凸显人物威严与内心的悲悯。

- 张桂英(青衣):作为“民女代表”,其唱腔以“苦音”为主,【二八板】中大量运用“滑音”“颤音”,如“血衣”唱段“一寸血衣一寸冤”,通过声腔的起伏表现“冤屈深重”;表演上,“跪步”“抢背”等动作将“弱女子告状”的悲愤感具象化,成为推动包拯“铡奸”的关键动力。

- 庞昱(净角):作为反派典型,通过“架子功”塑造骄横形象。“跳跳马”“跨步”等动作展现其仗势欺人,唱腔多用“花脸腔”的“虎音”“沙音”,如“盘剥百姓”唱段“我庞昱就是活阎罗”,通过夸张的声腔与动作强化“奸佞”的丑恶。

豫剧“以情带戏”的特色贯穿全场:如“灾情场”的群哭、“告状场”的对唱、“铡奸场”的静场,均通过情感张力引发观众共鸣;方言俚语的运用(如“中”“恁”)贴近生活,使“民间疾苦”更具真实感。

传承与影响

《下陈州》自清代以来便是豫剧舞台的常演剧目,经唐喜成(黑头)、阎立品(青衣)等艺术家的打磨,成为豫剧“包公戏”的巅峰之作,其经典唱段(如包拯“陈州放粮”、张桂英“血衣告状”)至今仍被传唱,剧中“不畏权贵、为民请命”的主题,更使其超越时代,成为“清官文化”与“民间正义”的艺术载体。

相关问答FAQs

Q1:《下陈州》中包拯的“黑头”表演有哪些独特技巧?

A1:豫剧黑头的核心技巧在于“唱、念、做”的融合,唱腔上,以豫西调为基础,多用“炸音”(如“铡庞昱”时的“开铡”唱段,声音如裂帛)表现威严,辅以“擞音”(声腔细微颤动)表现内心波澜;念白上,采用“韵白”与“方言白”结合,如对百姓用“中”“恁”等方言,显亲民,对庞昱用“国犯法与民同罪”的韵白,显威严;表演上,“髯口功”(理髯时随情绪变化抖动幅度)、“趟马”(通过马鞭、身段表现急行)等程式动作,既展现人物身份,又推动情节发展。

Q2:豫剧《下陈州》与其他包公戏(如《铡美案》)在主题和人物塑造上有何不同?

A2:主题上,《下陈州》聚焦“民间疾苦与官民矛盾”,通过“陈州旱灾”“国舅盘剥”展现“官逼民反”,核心是“为民除害”;《铡美案》则侧重“伦理道德与皇权秩序”,通过“陈世美负心案”探讨“忠孝节义”,核心是“维护纲常”,人物塑造上,包拯在《下陈州》中更突出“刚柔并济”——既有“铡奸”的铁面,也有“扶百姓”的柔情;在《铡美案》中则更强调“忠君”,对皇权的维护高于一切,反派塑造也不同,《下陈州》的庞昱是“权贵盘剥”的典型,骄横跋扈;《铡美案》的陈世美是“负心汉”,代表“背信弃义”,两者社会批判的侧重点各异。