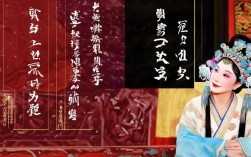

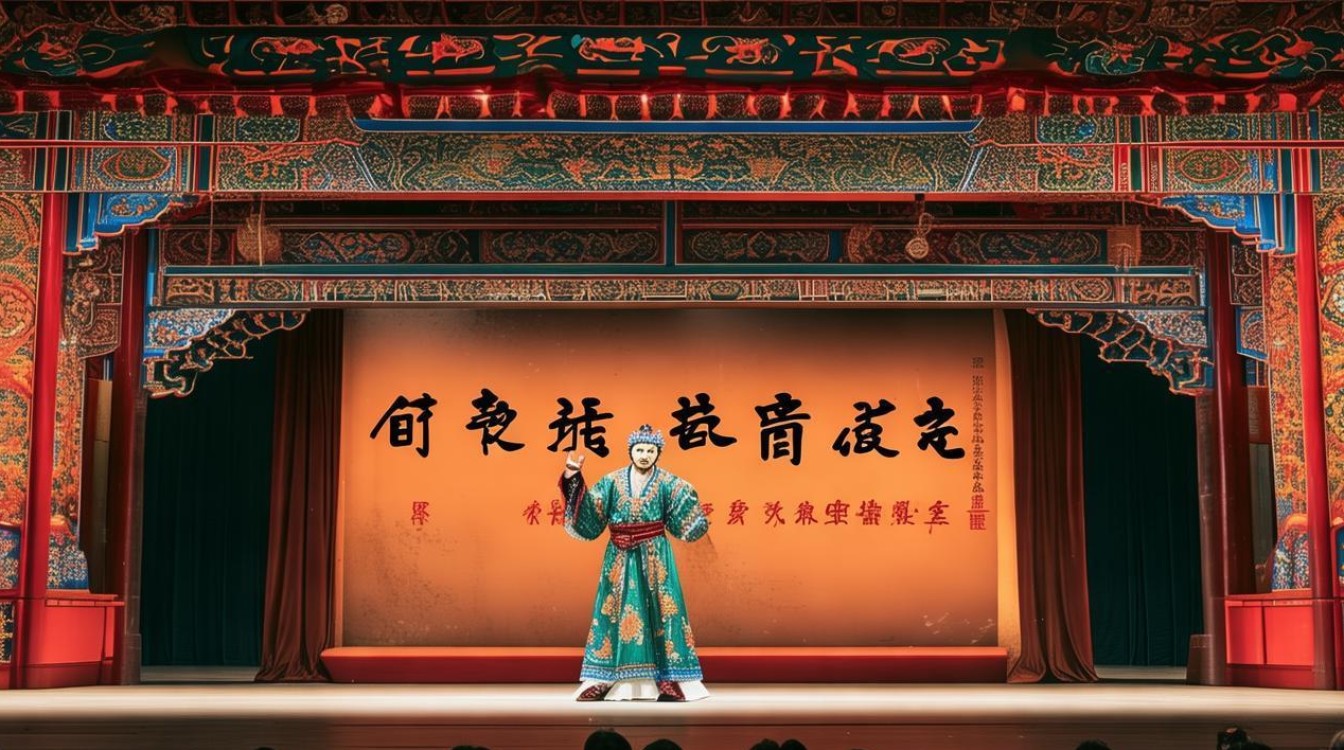

《刘墉下河南》是豫剧传统经典剧目,以清代名臣刘墉为主角,融合历史传说与民间艺术,通过“查赈”“斗奸”“安民”等核心情节,塑造了刚正不阿、机智果敢的“黑头”形象,成为展现豫剧唱腔、表演与叙事艺术的代表作之一,全戏结构完整,情节跌宕,既有朝堂之上的智斗,又有民间疾苦的写实,深刻反映了封建社会吏治生态与百姓期盼。

全戏以乾隆年间黄河泛滥、河南灾情为背景,讲述刘墉奉旨前往河南查赈,揭露贪官污吏克扣赈粮、欺压百姓的罪行,最终惩治奸佞、开仓放粮的故事,剧情可分为四个阶段:

第一阶段:奉旨南下,暗藏玄机

乾隆皇帝因河南连年灾荒,奏报赈粮发放不均,遂命刘墉(时任内阁大学士)以“查赈”为名前往河南,此时朝中权臣和珅与河南巡抚沈法良相互勾结,克扣赈银,闻刘墉南下,暗中设阻,命沿途关卡刁难,并派人监视刘墉动向,刘墉深知此行凶险,却仍以“微服私访”为由,避开官道,带领家仆刘安悄然入豫。

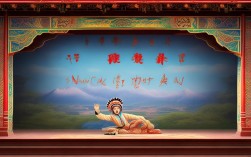

第二阶段:微服私访,察访民情

刘墉扮作算命先生,深入灾民聚集地,亲眼目睹百姓“易子而食、拆骸而爨”的惨状,他结识了因父亲被诬陷入狱而鸣冤叫屈的民女宋巧姣,得知赈粮被沈法良勾结粮商私卖,灾民仅发发霉变谷糠的真相,期间,刘墉与沈法良派来的爪牙周旋,以“算命”为名套取线索,并暗中收集证据,还结识了义士“草上飞”等民间力量,为后续破案埋下伏笔。

第三阶段:公堂审案,智斗奸佞

刘墉抵达开封府后,先以“祭祖”为名传唤沈法良,却遭其百般推诿,刘墉遂设计“假传圣旨”,称乾隆已密令其彻查赈灾,并设下“连环计”:一方面命宋巧姣当堂哭诉冤情,另一方面派人查获沈法良私藏赈粮的铁证,在和珅暗中派人阻挠下,刘墉与开封知府包公后人包勉(虚构人物)联手,以“先斩后奏”之逼迫使沈法良就范,并在公堂上揭露其与和珅的勾结。

第四阶段:真相大白,惩奸安民

刘墉将沈法良贪腐证据呈送乾隆,乾隆震怒,下旨将沈法良斩首抄家,和珅因证据不足暂时免职,刘墉主持开仓放粮,赈济灾民,并平反冤狱,使宋巧姣父女团聚,全戏以刘墉“功成不居”辞别河南、百姓夹道相送作结,既彰显了“清官”形象,也传递了“民为邦本”的思想。

人物形象与艺术特色

主要人物形象

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 经典情节/唱段 |

|---|---|---|---|

| 刘墉 | 黑头 | 刚正不阿、机智过人、爱民如子 | “刘墉坐南京”“大堂审沈法良” |

| 沈法良 | 净 | 贪婪狡诈、欺上瞒下 | 私卖赈粮、勾结和珅 |

| 和珅 | 白脸 | 奸诈弄权、结党营私 | 暗中阻挠刘墉查赈 |

| 宋巧姣 | 旦 | 孝顺刚烈、敢于抗争 | 当堂鸣冤、为父申冤 |

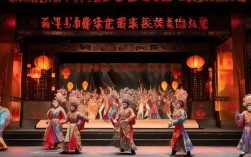

豫剧艺术特色

- 唱腔设计:刘墉作为“黑头”行当,唱腔以豫东调为主,高亢激昂、气势磅礴,如《刘墉坐南京》一段,通过“导板”“慢板”“快板”的板式变化,展现其内心的坚定与对百姓的同情;反面角色沈法良的唱腔则多用花脸的“炸音”,突出其阴险狠毒。

- 表演程式:豫剧注重“唱念做打”,刘墉的表演融合了“髯功”“帽翅功”(如审案时甩动帽翅表现思考)、“水袖功”(如怒斥贪官时的甩袖动作),增强了人物形象的生动性;民间场景中,灾民的群戏通过“跌扑”“滚翻”等技巧,真实再现了饥荒惨状。

- 语言特色:全戏以河南方言为基础,台词通俗易懂,既有文人的雅致(如刘墉的奏对),又有民间的俚语(如灾民的“俺们吃不上饭咧”),贴近生活,感染力强。

文化影响与传承

《刘墉下河南》作为豫剧传统大戏,不仅是河南地方文化的瑰宝,也是中国戏曲“清官戏”的经典代表,其以“惩恶扬善”为核心,契合了民众对公平正义的期盼,因此在民间广为流传,久演不衰,新中国成立后,该剧经过多次改编,剔除封建糟粕,强化“人民性”,成为豫剧表演团体的保留剧目,2006年,豫剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,《刘墉下河南》作为其代表作之一,在传承中不断创新,如融入现代舞台技术、年轻演员的演绎,让经典剧目焕发新生。

相关问答FAQs

问:《刘墉下河南》中刘墉的经典唱段有哪些?有什么特点?

答:该剧经典唱段众多,其中最著名的是《刘墉坐南京》和《下河南》。《刘墉坐南京》以“导板”起腔,“南京城坐着我刘墉的官”一句高亢苍劲,展现刘墉的威严;后转“慢板”叙述查赈艰辛,情感深沉;《下河南》则用“快板”表现刘墉微服私访的机敏,节奏明快,唱腔上,豫东调的“腔弯多”“音域宽”,配合黑头的“炸音”“沙音”,既凸显人物性格,又极具豫剧韵味。

问:历史中的刘墉与豫剧中的形象有何不同?

答:历史中的刘墉(1719-1804),字崇如,号石庵,为官清廉,但性格较为温和,未与和珅有直接戏剧冲突;其政绩主要体现在治理地方、兴修水利等方面,并无“查赈河南”的具体记载,豫剧中的刘墉则被艺术加工为“铁面无私”“智斗奸佞”的典型“清官”,强化了其与和珅的矛盾,并融入“微服私访”“公堂审案”等民间传奇情节,突出“为民做主”的主题,是艺术虚构与历史人物的结合。