京剧《天女散花》作为梅派艺术的扛鼎之作,自梅兰芳大师于1917年创排以来,便以其空灵超逸的意境、华美典雅的唱腔与翩跹曼妙的舞姿,成为京剧舞台上经久不衰的经典剧目,百余年间,无数京剧艺术家倾注心血传承演绎此剧,而国家一级演员、梅派传人李洁,则以她对角色深刻的体悟、精湛的技艺以及对传统的创造性转化,让这一经典剧目在当代焕发出蓬勃生机,她的《天女散花》,既是对梅派艺术精髓的坚守,更是对京剧美学现代表达的生动实践,堪称传统艺术在新时代传承与创新的典范之作。

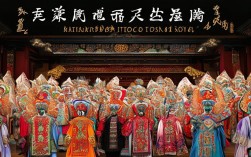

《天女散花》的诞生,本身就镌刻着京剧革新的印记,梅兰芳创排此剧时,正值新文化运动兴起,戏曲界“改良旧剧、创造新剧”的呼声高涨,他取材于《维摩诘经》“天女散花,试菩萨道心”的佛教典故,讲述天女目睹维摩诘尊者说法,乃携花篮散花于世,花瓣着身者皆因“执念”而难离,唯有道心坚定的维摩诘尊者花不着身,以此彰显“破除我执、明心见性”的哲理,为呈现这一超凡脱俗的题材,梅兰芳在艺术上进行了全方位突破:他打破京剧传统“唱念做打”的单一侧重,将昆曲载歌载舞的特质融入京剧,首创“歌舞并重”的新范式;服装上突破“蟒靠褶帔”的规制,参考古代仕画与敦煌壁画,设计出淡雅飘逸的“古装头”——梳古装头、戴珠花、穿带有云肩的褶子,腰系绸质长带,既符合天女身份,又便于舞蹈;身段上更是别出心裁,借鉴“飞天”形象,创造出“云路”“散花”等核心场次,尤其是长绸舞的运用,双臂展开十余尺长的绸带,通过翻、转、绕、抖等技巧,模拟云气流动、花瓣飘零之态,将京剧的写意美学推向新高度,这些创新不仅丰富了京剧的艺术表现力,更让《天女散花》成为“古装新戏”的里程碑,为京剧现代转型提供了宝贵经验。

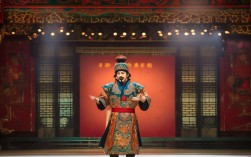

李洁与《天女散花》的缘分,始于她的艺术启蒙,作为中国戏曲学院培养的梅派传人,她自幼师从李毓芳、王志怡等梅派名家,系统学习梅派艺术的“圆、润、厚、韵”,而《天女散花》作为梅派“歌舞戏”的代表作,对演员的唱、念、做、舞均有极高要求:唱腔需兼具梅派的婉转与仙气,念白要体现天女的空灵与慈悲,身段则需将舞蹈的柔美与京剧的程式完美融合,李洁深知,演绎好这一角色,不仅需要扎实的技艺,更需要对“天女”形象的深度解构——她不是高高在上的神祇,而是心怀众生的“度化者”,其散花之举,既是对世人的“试炼”,更是对“慈悲”的践行,基于这一理解,她在表演中始终追求“形神兼备”的境界:唱腔上,她以梅派“立音”“擞音”为基础,在“云路”选段“云路”中,以南梆子明快的节奏展现天女凌空飞行的轻盈,尾音拖腔如游丝般袅袅,既保留梅派的“含蓄蕴藉”,又注入仙子的“飘逸出尘”;念白上,她借鉴昆曲的“水磨腔”,字头清晰、字腹饱满、字音轻收,如“佛国春风吹芳草”一句,念来如珠落玉盘,充满禅意;身段上,她将长绸舞的技巧化于无形,在“云路”场次中,圆场步如行云流水,双臂绸带时而如云海翻涌,时而如银蛇盘旋,配合“鹞子翻身”“探海”等身段,营造出“御风而行”的动感;而在“散花”场次中,她以水袖模拟花瓣,指尖轻拈、手腕翻转,配合“卧鱼”“鹞子翻身”等动作,让花瓣似落非落、飘忽不定,既精准呈现“散花”情节,又暗合“万法皆空”的哲学内核。

为精准呈现天女形象,李洁在细节上精益求精,她曾坦言:“《天女散花》的每一个动作,都是‘情’与‘技’的结合。”天女手持花篮的“指法”,她借鉴佛教手印,中指与拇指相捻,其余三指自然舒展,既显端庄,又暗合“拈花一笑”的典故;长绸的“抖绸”技巧,她通过控制手腕的力度,让绸带在空中划出“S”形轨迹,仿佛花瓣随风飘散,而非简单的技巧炫技;甚至在眼神的运用上,她时而凝视远方,展现对众生的悲悯,时而低垂眼帘,流露对“执念”的叹息,将“情”贯穿于每一个眼神、每一个身段之中,这种“以形传神、以技载情”的表演,让天女形象既有神性的庄严,又有人性的温度,赢得了“当代梅派天女最佳诠释者”的美誉。

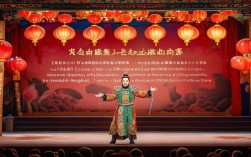

李洁对《天女散花》的传承,并非简单的“复制”,而是“创造性转化、创新性发展”的生动实践,在传统基础上,她结合当代舞台技术与审美,对剧目进行了适度改良:舞台呈现上,她引入多媒体投影,在“云路”场次中以流动的云海、飘渺的仙山为背景,增强场景的代入感,但始终以京剧的“写意”为基调,避免过度写实;服装细节上,她对长绸的材质与色彩进行优化,选用更轻盈的仿真丝面料,色彩从传统的粉红、湖蓝调整为淡紫、月白,既符合天女圣洁的气质,又适应现代舞台的灯光效果;唱腔处理上,她在保留梅派韵味的前提下,适当融入气息控制技巧,使高音更通透,低音更浑厚,适应现代剧场的音响环境,这些创新并非对传统的背离,而是为了让经典剧目更好地与当代观众对话——正如她所说:“传统是根,创新是叶,只有根深才能叶茂,京剧的生命力在于与时俱进。”

李洁的《天女散花》,不仅是舞台上的艺术盛宴,更是京剧传承的“活教材”,她深知,京剧的传承不能仅靠少数艺术家,更需要让年轻观众爱上这门艺术,为此,她积极开展“京剧进校园”“线上艺术课堂”等活动,用通俗易懂的语言解读《天女散花》的艺术特色:她向学生展示长绸舞的技巧,讲解“云步”“圆场”等身程如何体现京剧的“写意”;她通过对比梅兰芳大师的剧照与自己的演出服装,讲述京剧服装的演变与创新;她甚至邀请观众上台体验“拈花”的手势,让大家在互动中感受京剧的魅力,这种“接地气”的传承方式,让《天女散花》从“剧场”走向“校园”,从“舞台”走向“云端”,吸引了更多年轻人关注京剧、热爱京剧。

从梅兰芳大师的创排,到李洁的传承与创新,《天女散花》跨越百年,始终散发着艺术的光彩,这部剧目不仅记录了京剧艺术的发展历程,更承载着中华民族的文化精神——天女“散花”的慈悲与智慧,恰如京剧艺术的包容与传承,既坚守传统的根脉,又拥抱时代的潮流,李洁用她的表演告诉我们:传统不是静止的标本,而是流动的活水;京剧的未来,既需要“守正”的定力,也需要“创新”的勇气,正如那天女散下的花瓣,飘落在每一个热爱艺术的人心间,终将绽放出新的生命力。

相关问答FAQs

问题1:李洁的《天女散花》与梅兰芳大师的原版相比,在表演上有何继承与创新?

解答:李洁的表演严格继承了梅兰芳原版的精髓,包括唱腔的“婉转细腻、刚柔并济”、身段的“飘逸灵动、程式规范”以及“以歌舞演故事”的美学追求,尤其在“云路”的圆场舞、“散花”的长绸舞等核心场次中,完全遵循梅派表演的“法度”,创新方面,她结合当代观众的审美需求,对舞台呈现进行了优化:一是融入多媒体技术,在背景中运用流动的云海、仙山等写意投影,增强场景的层次感;二是服装细节改良,长绸材质更轻盈、色彩更淡雅,适应现代舞台灯光效果;三是唱腔处理上,在保留梅派韵味的基础上,优化气息控制,使高音更通透、低音更浑厚,提升剧场音响效果,这些创新始终以“不破坏京剧写意神韵”为前提,实现了传统与时代的有机统一。

问题2:《天女散花》中的“散花”身段为何被视为京剧舞蹈的经典?它体现了怎样的美学特征?

解答:“散花”身段之所以成为京剧舞蹈的经典,在于它将京剧的“做功”与舞蹈的“韵律”完美融合,创造出“技为情用、形神兼备”的艺术境界,具体而言,其美学特征体现在三方面:一是“写意性”,不直接模拟花瓣飘落的物理形态,而是通过水袖翻飞、指尖轻拈、身形旋转等程式化动作,以“虚”代“实”,让观众在想象中感受“花雨纷飞”的意境;二是“程式化”,将舞蹈动作提炼为京剧特有的身段语汇,如“卧鱼”(身体后仰如卧鱼,模拟接花)、“鹞子翻身”(空中旋转,模拟随花飘动)等,既规范又有表现力;三是“情与景的交融”,身段不仅是技巧展示,更是天女慈悲情怀的外化——轻柔的绸带象征“度化众生的慈悲”,飘忽的花瓣暗喻“万法皆空”的哲理,达到“形神合一”的艺术高度。