京剧《狸猫换太子》是中国传统戏曲中的经典之作,其故事源自古典小说《三侠五义》,经京剧艺术家的提炼与演绎,成为集唱、念、做、打于一体的全本大戏,该剧以宫廷权谋、伦理亲情、正义昭彰为核心,通过跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和精湛的表演艺术,数百年来久演不衰,成为观众了解京剧文化的重要窗口。

善恶交织的宫廷传奇

《狸猫换太子》的故事发生在北宋真宗年间,时值元宵佳节,真宗李妃与刘妃同时怀孕,约定谁生皇子即为皇后,李妃先产子,刘妃心生嫉妒,与宫中总管郭槐密谋,剥去皮毛完整的狸猫,替换李妃所生婴儿,并诬陷李妃产下妖孽,真宗大怒,将李妃打入冷宫,后又郭槐唆使,赐死李妃,幸得太监陈琳、宫女寇珠(或作寇承御)及义士秦风暗中相救,李妃才得以逃出宫外,流落民间。

被换走的皇子被刘妃收为己子,后被立为太子,即后来的宋仁宗,十八年后,包拯陈州放粮,途中遇李妃拦轿喊冤,道出“狸猫换子”冤情,包拯回京后,设计审问郭槐,并借助“打龙袍”等情节,让仁宗认母,最终真相大白,刘妃、郭槐伏法,李妃重获尊位,母子团圆,全剧以“善恶终有报”为主题,既展现了宫廷斗争的残酷,也彰显了正义的力量与亲情的可贵。

艺术特色:行当鲜明,唱念做打俱全

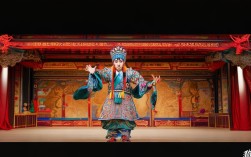

京剧《狸猫换太子》的成功,离不开其严谨的行当分工、经典的唱腔设计和高超的表演技巧,各角色在程式化表演中展现出独特的艺术魅力。

行当与角色塑造

京剧以“生、旦、净、丑”四大行当为基础,《狸猫换太子》中各角色行当分明,性格鲜明:

- 生:包括老生、小生等,宋真宗属老生,唱腔用“正工调”,表现其帝王威严与优柔寡断;陈琳作为太监,属“小生中的小生”,念白清亮,动作稳重,忠义之心通过“做工”体现。

- 旦:涵盖青衣、花旦、老旦等,李妃以青衣为主,唱腔多用“二黄慢板”“反二黄”,表现其从受宠到蒙冤、流落民间的悲苦;晚年李妃则用老旦扮相,唱腔苍凉,凸显历经沧桑的坚韧。

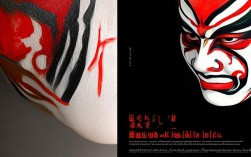

- 净(花脸):包拯是铜锤花脸的代表,黑脸铜顶,唱腔用“大锣唱”,声如洪钟,表现其铁面无私、刚正不阿;郭槐为架子花脸,念白尖刻,动作狡诈,塑造其奸臣嘴脸。

- 丑:以插科打诨调节气氛,如剧中市井小角色,念白诙谐,表演生活化,增强剧情的通俗性。

唱腔与念白的戏剧性

京剧的唱腔是塑造人物、推动剧情的核心。《狸猫换太子》中,李妃的“哭板”、包拯的“导板”、郭槐的“摇板”等,均与人物情感高度契合,李妃在冷宫中遭陷害时所唱的反二黄:“可怜我身居冷宫受磨难,谁怜我十月怀胎产儿男,听说是小娇儿遭了罗网,痛得我肝肠断寸心难安!”唱腔凄婉婉转,拖腔悠长,将悲愤与绝望表现得淋漓尽致。

包拯的唱腔则以“雄浑”著称,如“包坐在开封府把案卷来审”一段,用“西皮导板”起腔,接“西皮原板”,节奏由缓到急,声腔铿锵有力,凸显其威严与智慧,念白上,花脸的“炸音”、老生的“苍劲”、旦角的“柔美”,形成鲜明对比,使人物形象立体可感。

表演与程式化动作

京剧的“做打”讲究“无动不舞”,《狸猫换太子》中的程式化动作极具观赏性,李妃流落民间时,以“水袖功”表现悲苦:甩袖、翻袖、抛袖,配合踉跄的台步,将“白发苍苍沿街乞讨”的凄惨场景生动呈现,包拯升堂时的“亮相”,如“踢袍、撩髯、瞪目”,配合“大锣一击”,气势磅礴,尽显“包青天”的威仪。

“打龙袍”一折更是经典:仁宗为试探李妃,命其穿上龙袍,李妃下意识躲避,口中念“龙袍岂是庶人穿”,这一“做”将宫廷礼法的约束与母子深情的矛盾表现得恰到好处;包拯见状,以“打龙袍”隐喻“打昏君”,既维护了礼法,又促成母子相认,情节设计巧妙,表演层次丰富。

文化内涵:伦理教化与民众心理的投射

《狸猫换太子》之所以成为经典,不仅因其艺术性,更在于其承载的传统文化内涵,剧中“忠奸对立”“善恶有报”的主题,符合中国传统伦理观念,满足了民众对正义的向往。

李妃的遭遇反映了古代女性的悲惨命运:在封建礼教与宫廷权谋的压迫下,即便贵为妃嫔,也难逃被牺牲的命运,而她的最终沉冤得雪,则寄托了民众“善有善报”的朴素愿望,包拯作为“清官”符号,其“铁面无私”“不畏权贵”的形象,正是民众对公平正义的期盼,体现了儒家“修身齐家治国平天下”的理想。

剧中“狸猫换子”的奇幻情节,虽为虚构,却增强了故事的戏剧张力,符合传统戏曲“雅俗共赏”的特点——既满足了文人对历史权谋的思考,也迎合了市井百姓对“奇情故事”的喜好,实现了文化传播的广度与深度。

传承与影响:从舞台到银幕的生命力

京剧《狸猫换太子》自清代形成以来,历经各流派艺术家的打磨,形成了不同版本,马连良(老生)、张君秋(旦)、裘盛戎(净)等名家的演绎尤为经典,他们通过唱腔创新、表演细化,使角色更具感染力,当代京剧舞台上,李胜素、于魁智等演员的版本,仍保留传统精髓,融入现代审美,吸引年轻观众。

该剧的影响力不仅限于舞台,还被改编为评书、影视剧、动画等多种艺术形式,成为中国文化IP的重要代表,其故事中“亲情”“正义”“抗争”等主题,跨越时空,至今仍能引发观众共鸣。

相关问答FAQs

Q1:京剧《狸猫换太子》与其他剧种的“狸猫换太子”有何不同?

A1:不同剧种的“狸猫换太子”在情节侧重和表演风格上各有特色,越剧版本更注重抒情,以李妃与仁宗的母子情为主线,唱腔柔美婉转;豫剧版本则强化了“打斗”和“民间色彩”,表演更具乡土气息,而京剧版本因行当齐全、程式严谨,更突出“忠奸斗争”的戏剧冲突,唱念做打的综合艺术性更强,尤其在包拯形象的塑造上,京剧的“铜锤花脸”唱腔和“大花脸”脸谱具有不可替代的代表性。

Q2:为什么“狸猫换太子”的故事能流传千年?

A2:故事的流传性源于其“人性共鸣”与“文化内核”。“善恶有报”的主题符合民众朴素的道德观,满足了人们对正义的心理需求;宫廷权谋、亲情纠葛的情节具有极强的戏剧张力,能跨越时代引发情感共鸣;故事通过戏曲、小说等多种载体传播,艺术形式的多样性使其生命力得以延续,成为中国文化中“清官文化”“母爱文化”的重要符号。