《桃花庵》是豫剧传统经典剧目,属“常派”代表作品之一,以其婉转的唱腔、细腻的人物塑造和浓郁的豫西风情,成为豫剧舞台上经久不衰的剧目,常香玉作为豫剧“常派”创始人,对《桃花庵》的演绎不仅传承了传统,更融入了自己独特的艺术理解,其相关演出资料、录音录像及研究文献被整理为“常香玉《桃花庵》全集”,成为研究豫剧艺术与常派表演的重要载体。

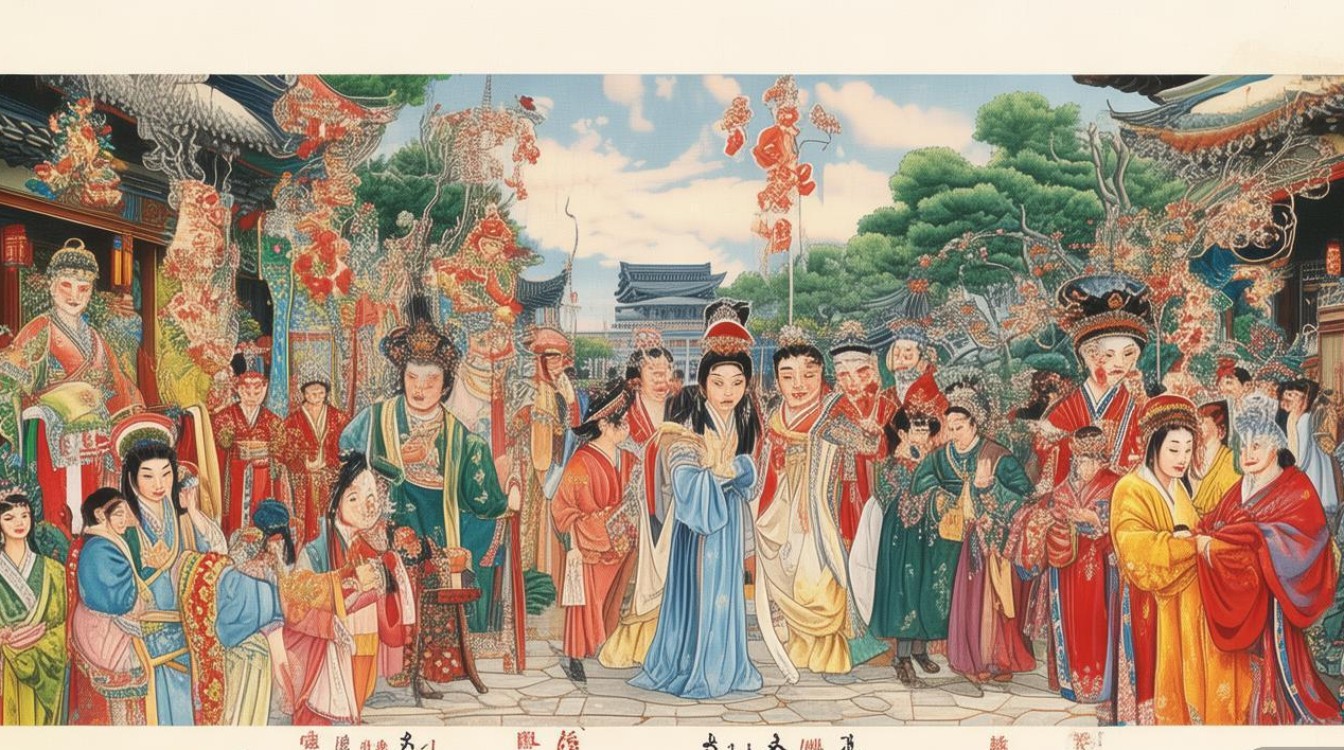

《桃花庵》故事源于民间传说,讲述了书生张延秀与妻子周莲英失散后,周被卖至桃花庵为尼,张延秀寻妻至庵中,夫妻相认的曲折经历,剧中通过“庵堂认母”“机房训子”等经典折子戏,展现了古代女性的坚韧与家庭伦理的温情,唱词通俗生动,唱腔以豫西调为基础,兼具悲怆与柔情,常香玉在20世纪40年代开始演绎此剧,她突破传统旦角表演程式,将青衣、闺门旦的唱腔特点融合,创造出刚柔并济的“常派”唱腔,她在剧中饰演周莲英,通过“慢板”的婉转诉说、“二八板”的叙事节奏,以及“哭腔”的细腻处理,将人物从悲苦到重逢的情感变化表现得淋漓尽致,其表演中“眼神”的运用尤为突出,如“认母”一折中,从疑惑到确认的眼神流转,极具感染力。

“常香玉《桃花庵》全集”系统收录了艺术家不同时期的演绎版本,为观众与研究者提供了完整的艺术档案,全集内容丰富,涵盖从早期舞台演出到后期电影改编的多种形式,展现了常香玉艺术生涯的演变轨迹,既有1940年代现场演出的珍贵录音,保留了豫西调原生态的韵味与高亢的声腔特点;也有1956年经典电影版,通过镜头语言强化了戏剧冲突,唱腔经加工后更显圆润,成为大众最熟悉的版本;1980年代复排舞台版则融入时代审美,在服装、布景上大胆创新,唱腔中融入部分豫东调元素,更显流畅,近年来,全集还新增了数字修复版,对原始影像与音频进行高清处理,让经典艺术以更清晰的姿态呈现给当代观众。

常香玉对《桃花庵》的演绎,不仅是个人艺术成就的体现,更推动了豫剧从地方戏向全国性剧种的转型,她以“以情带声、声情并茂”的表演理念,将传统程式化表演转化为富有生活气息的人物塑造,使《桃花庵》超越了一般才子佳人的故事范畴,成为承载豫剧精神的文化符号,全集的整理与传播,不仅让新一代观众得以领略传统豫剧的魅力,更为戏曲非遗的活态传承提供了范本,彰显了经典艺术跨越时空的生命力。

FAQs

问:常香玉版《桃花庵》与其他豫剧名家的演绎有何不同?

答:常香玉版以“常派”唱腔为核心,区别于陈素真“祥符调”的婉约、桑振君“豫东调”的明快,其唱腔在豫西调基础上融入胸腔共鸣,声音更具穿透力;表演上强调“内外合一”,通过身段、眼神与唱腔的配合,使人物情感更具层次感,尤其“庵堂”一折的“颤音”运用,成为区别于其他流派的标志性特色。

问:“常香玉《桃花庵》全集”中哪些资料最具研究价值?

答:全集中最具研究价值的是1945年早期舞台版录音和1956年电影版影像,早期录音保留了常香玉青年时期唱腔的“野性”与爆发力,反映了豫剧在特定历史阶段的表演形态;电影版则首次将戏曲与电影技术结合,其镜头调度、化妆服装设计对后世戏曲改编影响深远,两者共同构成了研究常派艺术形成与豫剧现代化转型的一手资料。