在中国戏曲的璀璨星河中,男性角色始终占据着核心地位,他们或忠义勇猛,或儒雅俊逸,或诙谐机敏,通过程式化的表演塑造了无数经典形象,而“应郎”这一概念,虽非独立行当名称,却是对戏曲男性角色“应工”体系的概括——指演员根据自身条件与专长,对口扮演特定类型男性角色的艺术分工,这一体系历经宋元杂剧、明清传奇至近现代剧种的演变,逐渐形成了以老生、小生、武生、净(花脸)、丑(文丑、武丑)为核心的五大男性行当,共同构建了中国戏曲舞台上的“应郎”艺术世界。

追溯“应郎”体系的源头,需从戏曲的成熟形态说起,宋元时期,南戏与杂剧兴起,男性角色最初仅有“生”“末”之分,如南戏的“生”扮演男主角,“末”扮演次要男性角色,随着剧目内容日益丰富,人物性格逐渐立体,行当分工开始细化,元代杂剧中,“正末”成为主要男性角色,需承担大量唱念,而“外末”“副末”则分别扮演老年男性或诙谐角色,至明清传奇阶段,“应郎”体系进一步系统化,“生”行分化出小生(文弱书生)、老生(老年英雄)、武生(勇武将帅),而“净”行从“大面”演变而来,以夸张的妆容和粗犷的表演塑造性格鲜明的男性,“丑”行则以插科打诨调节舞台节奏,这种分工既是对演员特长的精准匹配,也是对不同男性形象的艺术提炼。

在“应郎”体系中,五大男性行当各具特色,共同支撑起戏曲舞台的男性群像,老生,又称“须生”,因佩戴髯口(胡须)而得名,是戏曲中老年男性角色的总称,分“文老生”与“武老生”,文老生以唱功为主,讲究“脑后音”“云遮月”的声腔韵味,如《空城计》中的诸葛亮,通过“慢板”“原板”的唱段展现其沉稳智慧;武老生则以念白和身段见长,如《定军山》中的黄忠,通过“趟马”“亮相”等动作演绎老将的豪迈,老生的表演追求“神似”,通过眼神、手势与髯口功(如“捋髯”“甩髯”)传递人物内心,形成“唱念做打”的完整体系。

小生是戏曲中青年男性角色的统称,分“文小生”“武小生”“穷生”等,文小生以唱念为主,唱腔清亮柔美,如《白蛇传》中的许仙,通过“小嗓”演唱表现其儒雅深情;武小生需兼具文唱与武打,如《柳荫记》中的梁山伯,既有书卷气的念白,又有“翎子功”(翎子翎翊的甩动)展现英姿;穷生则侧重表演落魄书生的潦倒与酸楚,如《连升店》中的王明远,通过“矮子步”“水袖功”传递窘迫,小生的表演讲究“美”,要求演员身姿挺拔、举止潇洒,形成“清、亮、圆、润”的声腔风格。

武生是戏曲中勇武将帅角色的专称,分“长靠武生”“短打武生”,长靠武生身披靠旗、手持长兵器,如《长坂坡》中的赵云,通过“靠旗功”“枪花”等展现大将风范;短打武生身着短衣、使用短兵器,如《三岔口》中的任堂惠,以“摸黑打”“翻扑跌”等技巧演绎惊险打斗,武生的表演核心是“武”,要求演员具备扎实的腰腿功、跟头功和兵器使用技巧,通过“打出手”“变脸”等绝活营造舞台震撼力,形成“武戏文唱”的审美追求。

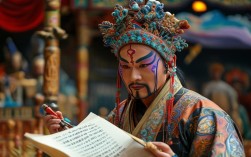

净,俗称“花脸”,以夸张的脸谱和粗犷的唱念塑造性格鲜明的男性,分“铜锤花脸”“架子花脸”“武花脸”,铜锤花脸以唱功为主,如《铡美案》中的包拯,通过“炸音”“脑后音”表现其刚正不阿;架子花脸侧重念白和身段,如《野猪林》中的鲁智深,通过“髯口功”“脸谱变化”展现其粗中有细;武花脸则需兼具武打与表演,如《艳阳楼》中的高登,通过“开打”“跌扑”演绎恶霸的凶悍,净行的脸谱艺术是其标志,通过不同色彩(红表忠义、黑表刚直、白表奸诈)象征人物性格,形成“形神兼备”的造型美学。

丑是戏曲中诙谐幽默角色的总称,分“文丑”“武丑”,文丑以念白和表情取胜,如《女起解》中的崇公道,通过“方言”“谐音”制造笑料;武丑则以轻功和武打见长,如《三岔口》中的刘利华,通过“矮子步”“窜桌翻”展现机敏,丑行的表演讲究“趣”,通过“歪脸”“斜眼”等夸张表情和“念白如珠”的语言节奏调节舞台气氛,形成“丑中见美”的艺术效果。

“应郎”体系的艺术魅力,不仅在于行当的细致分工,更在于“应工”制度对演员专业能力的极致追求,传统戏曲中,演员需从童年开始接受严格训练,如老生练“喊嗓”“吊嗓”,小生学“小嗓”“台步”,武生练“毯子功”“把子功”,通过“冬练三九,夏练三伏”的打磨,才能精准把握行当特征,这种“一招一式皆功夫”的训练模式,使得“应郎”表演既有程式化的规范,又能因演员理解不同而呈现个性化表达,形成“流派纷呈”的艺术格局,如老生行当,余叔岩的“儒雅”、马连良的“飘逸”、周信芳的“苍劲”,各流派在继承“应工”规范的基础上,融入个人理解,丰富了老生的艺术表现。

地域剧种的发展更让“应郎”体系呈现出多元面貌,昆曲的“巾生”(戴巾的小生)唱腔婉转,如《牡丹亭》中的柳梦梅;京剧的“武生”气势恢宏,如《挑滑车》中的高宠;川剧的“应行”融入“变脸”“吐火”绝技,如《情探》中的王魁;粤剧的“小武”身手矫健,如《林冲夜奔》中的林冲,不同剧种在“应郎”表演中融入地方音乐、方言与习俗,形成“和而不同”的艺术特色,共同构成中国戏曲的多样性。

“应郎”体系的传承与发展,始终与中国戏曲的命运紧密相连,当代戏曲舞台上,传统“应工”技艺通过“非遗保护”“名家收徒”等方式得以延续;现代剧目对男性角色的塑造,也推动着行当的革新,如现代京剧《红灯记》中的李玉和(老生),在传统唱腔中加入时代气息;《骆驼祥子》中的祥子(武生),通过生活化的动作突破行当局限,这种“守正创新”的实践,让“应郎”艺术在新时代焕发新生。

相关问答FAQs

问:“应郎”是否指戏曲中某个特定的男性行当?

答:“应郎”并非特指某个独立行当,而是对戏曲男性角色“应工”体系的概括,传统戏曲中,演员根据自身条件与专长,对口扮演特定类型的男性角色,这一分工体系涵盖老生、小生、武生、净(花脸)、丑(文丑、武丑)等行当,强调“人尽其才、角色匹配”,如擅长唱念的演员多工老生,身手矫健者多工武生,性格鲜明者多工花脸,这种“应工”制度是戏曲表演艺术的核心特征之一。

问:戏曲中男性行当的划分依据是什么?为什么需要如此细致的分工?

答:男性行当的划分主要依据演员的嗓音条件、身形特质、表演特长,以及角色的年龄、身份、性格等综合因素,老生要求嗓音醇厚、沉稳庄重,适合扮演老年英雄;小生需嗓音清亮、身姿挺拔,适合扮演青年才俊;武生强调腰腿功夫与武打技巧,适合扮演勇武将帅;花脸需嗓音洪亮、性格鲜明,适合扮演粗犷或奸诈的男性;丑则要求诙谐机敏,擅长插科打诨,这种细致分工源于戏曲“以歌舞演故事”的特性,既能精准塑造不同人物,又能推动演员专业化,形成独特的表演范式,是中国戏曲艺术高度成熟的重要标志。