豫剧《斩黄袍》作为传统经典剧目,取材于《赵太祖下南唐》,讲述了五代十国时期赵匡胤陈桥兵变称帝后,因宠幸妃子韩素梅,在寿宴上醉酒错斩开国功臣郑子明(京娘),酒醒后追悔莫及,最终斩杀韩素梅以谢天下的故事,全剧以“斩袍”为核心冲突,通过“醉酒斩子”“醒酒悔过”“斩妃谢罪”三折戏,将帝王权术与人性挣扎的矛盾展现得淋漓尽致,成为豫剧老生、净角、旦角行当艺术魅力的重要载体,谈及“谁唱的”,这一问题需从流派传承、时代脉络与艺术特色展开,不同流派、不同时期的艺术家均以独特风格塑造了剧中鲜活人物,共同构成了《斩黄袍》的璀璨艺术图景。

流派奠基:早期名家的经典演绎

豫剧《斩黄袍》的传承与豫剧各流派的兴起密不可分,20世纪中叶,随着常香玉、陈素真、李斯忠等一代宗师的崛起,该剧目逐渐成为展现不同行当艺术水准的“试金石”。

常派创始人常香玉在剧中饰演的赵匡胤,堪称“老生行当的标杆”,常香玉以“声情并茂、刚健清新”的唱腔风格,将帝王的威严与悔恨刻画入木三分,在“孤王酒醉桃花宫”的经典唱段中,她运用豫剧传统的“二八板”与“快二八”,通过高亢的嗓音和流畅的行腔,将赵匡胤酒后的狂妄与错杀功臣后的懊悔形成强烈对比,尤其是“斩袍”一场,她以沉痛的“哭腔”和颤抖的身段,将人物内心的痛苦具象化,一句“孤王酒醒悔无穷,斩袍除恨谢群雄”,既有帝王的自责,又有对功臣的追思,成为常派老生戏的代表作之一。

陈派创始人陈素真则将韩素梅这一角色演绎得“娇媚中带悲情,柔弱中藏风骨”,陈素真擅长“闺门旦”表演,她认为韩素梅虽为宠妃,却因帝王偏爱而卷入权力漩涡,最终成为牺牲品,在“宫女在院中泪如雨下”的唱段中,她以委婉的“慢板”和细腻的“甩腔”,将韩素梅得知郑子明被斩后的惊恐与绝望层层递进:眼神从最初的茫然到最后的悲戚,手指微微颤抖着指向宫门,唱腔中带着哭腔却又不失妃子的体面,让观众深切感受到角色的无辜与凄惨,为陈派旦角艺术增添了“悲情美”的特质。

净角名家李斯忠饰演的郑子明,则是豫剧“黑头”行当的经典形象,李斯忠以“嗓音洪亮、气势磅礴”著称,在“劝君王酒色是祸根”的唱段中,他运用豫剧净角传统的“炸音”与“擞音”,将郑子明作为开国功臣的耿直与忠义展现得酣畅淋漓,尽管剧中郑子明早早被斩,但李斯忠通过极具爆发力的唱腔和威猛的身段——如叉腰怒视赵匡胤时的“亮相”,甩袖而去的决绝——为这个角色注入了“忠勇千秋”的精神内核,成为后辈净角演员学习的典范。

流派发展:中期名家的传承与创新

20世纪后期,随着唐喜成、崔兰田等流派名家的成熟,《斩黄袍》的表演在继承传统的基础上融入了新的艺术元素,人物形象更加丰满。

唐派创始人唐喜成在剧中对赵匡胤的演绎,更注重“帝王气”与“人性味”的平衡,唐喜成独创的“二本腔”(假声与真声结合的唱法),在“孤王酒醒悔恨交加”的唱段中发挥了独特作用,他通过低沉的二本腔表现赵匡胤酒醒后的悔恨,用高亢的真声表现帝王的威严,形成“刚柔并济”的艺术效果,斩妃”一场,当韩素梅被押上殿时,唐喜成没有直接怒斥,而是用缓慢的节奏唱出“韩素梅你罪该万死,孤斩你为的是正朝纲”,眼神中既有帝王的决绝,又有不易察觉的痛苦,通过细微的表情变化将人物内心的矛盾展现得淋漓尽致,为唐派老生艺术奠定了“以情带声、声情并茂”的基础。

崔派创始人崔兰田对韩素梅的塑造,则突出了“命运悲歌”的色彩,崔兰田的唱腔以“苍凉悲怆”著称,在“自那日与王结鸾凤”的唱段中,她运用“哭腔”和“滑音”,将韩素梅从得宠到失宠的心路娓娓道来:初见赵匡胤时的娇羞(“他本是真龙下凡尘”),得知郑子明被斩时的惊恐(“听说斩了郑子明”),以及临终前的绝望(“斩我头,谢功臣,黄袍染尽妃子血”),尤其是最后一句,崔兰田以颤抖的嗓音和含泪的眼神,将角色的悲剧命运推向高潮,成为崔派“悲旦”艺术的经典之作。

当代舞台:传承与多元呈现

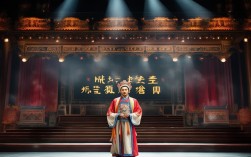

进入21世纪,豫剧《斩黄袍》在当代演员的演绎下呈现出多元面貌,既保留了传统精髓,又融入了现代审美。

豫西派代表人物李树建饰演的赵匡胤,更注重“人性化的帝王”塑造,他认为,赵匡胤并非单纯的“昏君”,而是在权力与亲情间挣扎的普通人,在“斩袍”一场中,李树建以质朴的唱腔和内敛的表演,取代了传统版本中的“夸张哭腔”:当韩素梅被斩后,他缓缓跪在郑子明画像前,双手颤抖着抚摸黄袍,眼神空洞,唱腔低沉而压抑,没有撕心裂肺的哭喊,却让观众感受到更深刻的悔恨与孤独,这种“留白式”的表演成为当代豫剧刻画人物的新尝试。

常派传人小香玉则通过现代审美重新诠释韩素梅,她在传统唱腔中融入流行音乐的元素,如“宫女在院中泪如雨下”一段,加入了轻快的节奏和装饰音,使韩素梅的形象更具青春气息;表演上,她借鉴了话剧的“生活化”表达,减少了程式化的身段,让角色更贴近当代观众的审美,这种“老戏新唱”的方式,既保留了《斩黄袍》的核心精神,又让经典剧目焕发了新的生命力。

流派与艺术特色一览表

为更直观展现不同流派艺术家在《斩黄袍》中的演绎特色,特整理如下:

| 流派 | 代表人物 | 饰演角色 | 经典唱段 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 常派 | 常香玉 | 赵匡胤 | 孤王酒醉桃花宫 | 唱腔刚健明亮,气势磅礴;“哭腔”与“甩腔”结合,情感饱满。 |

| 陈派 | 陈素真 | 韩素梅 | 宫女在院中泪如雨下 | 表演细腻婉约,眼神与身段传神;唱腔哀怨缠绵,突出“悲情美”。 |

| 净角(李派) | 李斯忠 | 郑子明 | 劝君王酒色是祸根 | 唱腔高亢豪放,声如洪钟;“炸音”运用极具爆发力,塑造忠勇形象。 |

| 唐派 | 唐喜成 | 赵匡胤 | 孤王酒醒悔恨交加 | “二本腔”运用自如,真假声转换自然;表演刚柔并济,展现帝王内心的矛盾。 |

| 崔派 | 崔兰田 | 韩素梅 | 自那日与王结鸾凤 | 唱腔苍凉悲怆,“哭腔”与“滑音”结合;表演含蓄深沉,凸显命运悲剧性。 |

| 当代代表 | 李树建 | 赵匡胤 | 斩袍悔恨泪满腮 | 唱腔质朴内敛,注重内心刻画;表演“留白式”,情感压抑而深刻。 |

| 当代代表 | 小香玉 | 韩素梅 | 宫女在院中泪如雨下 | 唱腔融入流行元素,节奏明快;表演生活化,贴近当代审美。 |

《斩黄袍》之所以成为豫剧长演不衰的经典,离不开历代艺术家的精心雕琢,从常香玉的刚健、陈素真的细腻,到李斯忠的豪放、唐喜成的深沉,再到当代演员的创新演绎,每一个版本的《斩黄袍》都凝聚着豫剧人的智慧与心血。“谁唱的”这一问题,因此有了丰富而多元的答案——正是这些艺术家共同塑造了《斩黄袍》的艺术灵魂,使其成为豫剧宝库中一颗璀璨的明珠,也让观众在不同流派的碰撞中,感受到豫剧艺术的博大精深。

相关问答FAQs

问题1:《斩黄袍》中赵匡胤的经典唱段有哪些?这些唱段在艺术上有什么特点?

解答:赵匡胤的经典唱段主要有“孤王酒醉桃花宫”“孤王酒醒悔恨交加”“斩袍悔恨泪满腮”等。“孤王酒醉桃花宫”以“快二八”板式为主,唱腔高亢激越,通过急促的节奏表现帝王醉酒后的狂妄;“孤王酒醒悔恨交加”转为“慢板”,用低沉的唱腔和“二本腔”展现悔恨之情,情感层次丰富;“斩袍悔恨泪满腮”是全剧高潮,唱腔悲怆,结合“哭腔”和颤抖的身段,将人物的痛苦推向极致,这些唱段通过板式变化、真假声转换和情感表达,充分展现了豫剧老生行当“唱、念、做、打”的综合艺术魅力。

问题2:豫剧《斩黄袍》与其他剧种(如京剧、河北梆子)的《斩黄袍》有何不同?

解答:豫剧《斩黄袍》与其他剧种的《斩黄袍》在唱腔、表演和剧情侧重上各有特色,唱腔上,豫剧以“梆子腔”为基础,唱腔高亢激越,尤其是老生和净角的“大本嗓”运用更具乡土气息;京剧则以“皮黄腔”为主,唱腔婉转细腻,更注重程式化表演;河北梆子则保留了梆子腔的“高亢悲壮”,但节奏比豫剧更急促,表演上,豫剧更贴近生活化,动作质朴;京剧则强调“虚拟化”和“写意性”;河北梆子身段更为矫健,剧情上,豫版更侧重“人性挣扎”,京剧和河北梆子则更突出“忠奸斗争”和“伦理纲常”,这些差异体现了不同地域文化的审美特色,也让《斩黄袍》这一经典剧目呈现出多元化的艺术面貌。