运城地处晋陕豫黄河金三角,是中华文明的重要发祥地之一,深厚的文化底蕴孕育了丰富多彩的民间艺术,戏曲眉户剧便是其中璀璨的明珠,眉户剧,又称“曲子戏”“弦子戏”,起源于陕西关中,在运城这片土地上吸收了晋南民歌、蒲州梆子、民间舞蹈等艺术元素,逐渐形成了独具地域特色的地方剧种,成为晋南地区百姓喜闻乐见的“草根艺术”。

运城戏曲眉户剧的历史渊源与流布

眉户剧的传入可追溯至清代中后期,当时,陕西的“眉户调”随着晋陕商路的繁荣和移民流动传入运城,最初以清唱、小戏的形式在民间流传,多见于节庆庙会、婚丧嫁娶等场合,早期的眉户剧没有专业剧团,演员多是农民、手工业者,农闲时自发组织“自乐班”,用简单的锣鼓、三弦、板胡伴奏,在村头场院演出,内容多为反映民间生活的小戏,如《张连卖布》《小姑贤》等,语言通俗易懂,情节贴近百姓,迅速在晋南扎根。

进入20世纪,眉户剧在运城逐渐走向成熟,20世纪30年代,临猗、万荣、运城等地出现了半职业性眉户戏班,表演形式从“地摊子”走向简易舞台,开始吸收蒲州梆子的行当分工、身段动作和服饰道具,新中国成立后,运城眉户剧迎来发展高峰:1952年,运城地区眉户剧团成立(后更名为运城市蒲剧眉户剧团),成为首个专业眉户演出团体;1956年,眉户剧《梁秋燕》进京演出,引起轰动,被誉为“西北的《刘三姐》”,此后,运城眉户剧创作了一批反映时代风貌的现代戏,如《唢呐泪》《果园情》等,不仅活跃在晋南城乡,还远赴陕西、河南、甘肃等地演出,成为黄河流域文化交流的重要载体。

运城戏曲眉户剧的艺术特色

运城眉户剧的独特魅力,在于其浓郁的生活气息和鲜明的地域风格,集中体现在音乐、唱腔、表演和剧目四个方面。

(一)音乐:曲牌体与板式变化的融合

眉户剧的音乐属“曲牌体”,以眉户调为基础,融合了晋南民歌、小调、道情等元素,常用曲牌有【岗调】【戏秋千】【劳子】【闪断桥】等百余种,伴奏乐器以“文武场”区分:文场以板胡为主,辅以三弦、笛子、二胡,有时加入唢呐、笙等;武场则以板鼓、梆子、小锣、铙钹为主,节奏明快,富有感染力,与陕西眉户相比,运城眉户在音乐中融入了“蒲州梆子”的慷慨激昂,部分唱段加入了“晋南道情”的婉转悠扬,形成了“刚柔并济”的特点。《唢呐泪》中“苦音”唱段的运用,通过板胡的滑音、颤音,将民间艺人悲愤的情感表达得淋漓尽致。

(二)唱腔:方言韵味与情感的真实表达

运城眉户剧的唱腔以晋南方言为基础,运城方言的声调(如“入声”短促、鼻音浓厚)赋予唱腔独特的韵味,唱腔风格分“欢音”和“苦音”两种:欢音表现欢快、喜悦的情绪,旋律跳跃活泼,如《梁秋燕》中“秋燕劝饭”一段,节奏明快,充满生活气息;苦音则表现悲伤、哀婉的情感,旋律低回婉转,如《唢呐泪》中“祭坟”一段,拖腔悠长,催人泪下,演员演唱时讲究“吐字清晰,以情带声”,常用“叠字”“衬词”(如呀、哎、哟)增强口语化,让听众倍感亲切。

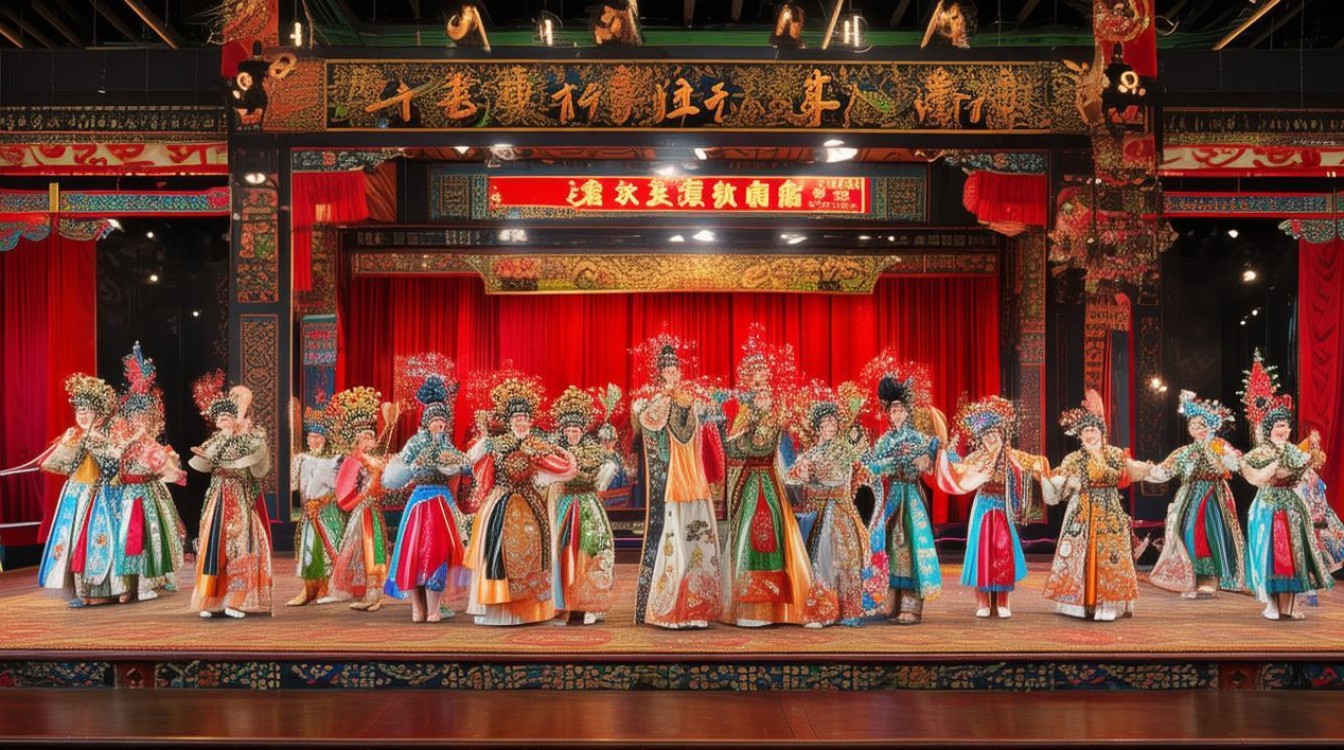

(三)表演:生活化与程式化的结合

运城眉户剧的表演源于民间生活,动作质朴自然,贴近百姓日常,早期“自乐班”演出时,演员多为“业余出身”,表演不受程式束缚,如《张连卖布》中“张连”的“懒汉”动作,模仿农民挑担、擦汗等细节,幽默风趣,随着艺术成熟,表演逐渐吸收了蒲州梆子的“手眼身法步”,形成了一套相对固定的程式:旦角的“水袖功”“扇子功”,生角的“髯口功”“翎子功”,丑角的“矮子步”“碎步”等,既保留了生活化的底色,又增强了舞台表现力。《果园情》中“摘苹果”的舞蹈动作,将晋南果农的劳动场景提炼为优美的舞蹈语汇,既真实又富有美感。

(四)剧目:传统小戏与现代戏并重

运城眉户剧的剧目丰富,大致可分为传统戏、现代戏和新编历史剧三类,传统戏以“三小戏”(小生、小旦、小丑)为主,题材多来自民间故事、传说,如《小姑贤》(家庭伦理)、《安安送米》(孝道文化)、《双锦衣》(才子佳人),情节简单,道德教化意义浓厚;现代戏则紧扣时代脉搏,反映不同时期的社会生活,如20世纪50年代的《梁秋燕》(婚姻自由),80年代的《唢呐泪》(民间艺人保护),21世纪的《梨花湾》(乡村振兴),这些剧目因贴近现实,引发观众强烈共鸣;新编历史剧如《青天泪》(包公故事),在传统题材中融入现代价值观,拓展了眉户剧的表现题材。

运城戏曲眉户剧的代表剧目与经典作品

运城眉户剧历经百年发展,涌现出一批深入人心的经典剧目,以下为部分代表性作品:

| 剧目名称 | 类型 | 创作年代 | 核心主题 | 经典唱段/情节亮点 |

|---|---|---|---|---|

| 《梁秋燕》 | 现代戏 | 1953年 | 反对封建包办,倡导婚姻自由 | “秋燕劝饭”“梁玉山提亲” |

| 《唢呐泪》 | 现代戏 | 1982年 | 民间艺术的传承与保护 | “祭坟”“唢呐声声唤爹娘” |

| 《果园情》 | 现代戏 | 1990年 | 农村改革中的爱情与事业 | “摘苹果舞”“果园定情” |

| 《张连卖布》 | 传统小戏 | 清代末年 | 讽刺懒惰,倡导勤劳持家 | “张连算账”“五更劝夫” |

| 《小姑贤》 | 传统小戏 | 民国时期 | 家庭和睦,婆媳关系 | “小姑劝嫂”“贤媳妇感化恶婆婆” |

| 《青天泪》 | 新编历史剧 | 2005年 | 清官断案,彰显正义 | “包公审案”“铡美案”改编(晋南版) |

运城戏曲眉户剧的文化价值与当代传承

作为国家级非物质文化遗产(2006年入选第一批国家级非遗名录),运城眉户剧承载着晋南地区的民俗记忆、文化基因和道德观念,它不仅是百姓“乐”的工具,更是“教”的载体——传统戏中的“忠孝节义”“勤劳善良”,现代戏中的“家国情怀”“奋斗精神”,通过艺术形式潜移默化地影响着一代代观众。

在当代多元文化的冲击下,运城眉户剧也面临传承困境:年轻观众减少、基层演出萎缩、传统技艺后继乏人等,为破解难题,近年来运城采取了一系列保护措施:一是“活态传承”,通过“戏曲进校园”“非遗传承人收徒”等方式培养年轻演员,如运城市文化艺术学校开设眉户剧专业,已培养学员百余人;二是“创新表达”,创排青春版眉户剧、眉户剧小品,融入现代舞台技术(如LED背景、立体声效),吸引年轻观众;三是“文旅融合”,在盐湖、永济等景区开展“眉户剧实景演出”,结合晋南民俗体验(如社火、庙会),让传统艺术融入现代旅游;四是“数字保护”,建立眉户剧数据库,录制经典剧目音频、视频,通过网络平台传播。

相关问答FAQs

Q1:运城眉户剧与陕西眉户的主要区别是什么?

A1:运城眉户剧与陕西眉户同源但异彩,区别主要体现在三方面:一是音乐风格,运城眉户融入了晋南民歌(如《走西口》《夸土产》)和蒲州梆子的板式,旋律更显“晋味”的婉转与激昂,而陕西眉户更接近关中方言的直率豪放;二是方言特色,运城眉户以晋南方言(如运城话、临猗话)为基础,保留了入声字和丰富的语气词,陕西眉户则使用关中方言,语音差异显著;三是剧目内容,运城眉户更侧重反映晋南农村生活(如果园、唢呐、婚俗),陕西眉户则多涉及关中历史传说和民间故事,地域文化印记鲜明。

Q2:当前运城眉户剧的传承面临哪些挑战?有哪些应对措施?

A2:挑战主要有三:一是观众老龄化,年轻群体对传统戏曲兴趣不足,演出市场萎缩;二是传承断层,老艺人逐渐减少,年轻演员培养周期长、收入低,人才流失严重;三是创新不足,部分剧目题材陈旧、表演形式单一,难以适应现代审美,应对措施包括:一是政策扶持,设立专项基金支持剧团创作和演出,对非遗传承人给予津贴;二是教育培养,在中小学开设眉户剧兴趣班,与艺术院校合作定向培养人才;三是科技赋能,利用短视频平台(如抖音、快手)推广眉户剧片段,创作眉户剧动漫、微电影,扩大受众面;四是文旅结合,将眉户剧与乡村旅游、文化节庆结合,通过“沉浸式演出”增强体验感,让传统艺术“活”在当下。