京剧电影《杨门女将》作为中国戏曲电影的经典之作,改编自同名京剧剧目,由长影厂于1960年拍摄,导演为郑奕菲、成荫,主演有王晶华、杨秋玲、王梦云等,影片以北宋时期杨家将的传奇故事为背景,聚焦杨门女将在国难当头之际挺身而出、保家卫国的壮举,既保留了京剧艺术的精髓,又通过电影语言的创新实现了传统戏曲与现代传播的融合,成为几代观众心中的“红色经典”。

剧情脉络:从悲壮出征到凯旋归来的家国史诗

影片故事始于北宋仁宗年间,西夏入侵边关,杨宗保奉命出征,不幸中箭阵亡,噩耗传至天波府,寿堂之上,正值百岁寿诞的佘太君(王晶华饰)强忍悲痛,与儿媳柴郡主(王梦云饰)、孙媳穆桂英(杨秋玲饰)等人共议抗敌之策,朝廷主和派大臣王钦若主张割地求和,佘太君愤而斥责,并以“杨门三代忠烈,岂容苟且偷安”为由,决定带领杨门女将再度出征。

出征前,穆桂英因年轻气盛与佘太君产生分歧,但在柴郡主的劝解和杨家“保家卫国”的家训感召下,最终放下个人意气,主动请缨担任先锋,杨文广(杨秋玲饰饰少年穆桂英时反串此角)少年热血,欲随军出征,佘太君以其年幼为由暂未允准,却在训练中看出他的勇武,最终同意其随军。

女将们兵分两路:佘太君率大军正面牵制西夏主力,穆桂英与杨文广则深入险地,烧毁西夏粮草,在“葫芦谷”的智取战中,穆桂英利用地形优势,命杨文广诈降骗取守将信任,火烧粮仓;佘太君则设下“空城计”,以疑兵之计迷惑敌军,杨门女将里应外合,大破西夏,凯旋而归,影片通过“寿堂风波”“灵堂请缨”“探谷烧粮”“智取敌营”等关键情节,层层递进,既展现了杨门女将的忠勇刚毅,也刻画了她们在家族与国家之间的情感抉择,将个人命运与家国大义紧密相连。

人物群像:杨门女将的忠义群像与精神传承

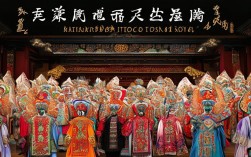

《杨门女将》的成功,很大程度上源于对杨门女将群像的立体塑造,每个角色既有鲜明的个性,又共同凝聚成“杨家将精神”的象征。

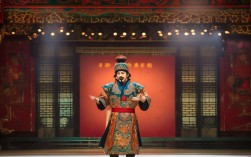

佘太君作为核心人物,是杨门的精神领袖,她百岁高龄却目光如炬,面对丧子之痛与朝堂压力,始终以国家利益为重,在寿堂上,她强压悲痛,用“杨家将头颅换来的江山,岂能拱手让人”激励众人;在军中,她运筹帷幄,既有长者的慈爱,又有统帅的威严,王晶华的表演将佘太君的“稳、准、狠”与“情、义、勇”融为一体,唱腔苍劲有力,身段沉稳大气,塑造了一位深明大义的老英雄形象。

穆桂英则是影片中最具成长性的角色,她作为山寨之主,初时桀骜不驯,对朝廷存有芥蒂;但在得知杨宗保牺牲、国家危难后,迅速放下个人恩怨,主动承担起先锋重任,杨秋玲的扮英姿飒爽,唱腔高亢激昂,尤其在“探谷”一场中,她攀悬崖、涉险涧的身段表演,将穆桂英的勇猛与智谋展现得淋漓尽致,成为“杨门女将”中“巾帼不让须眉”的典型代表。

柴郡主与七夫人等角色则从不同侧面丰富了女性群像:柴郡主作为宗遗孀,既有对丈夫的深情,更有对家族责任的担当,她以“柔中带刚”的性格成为佘太君的得力助手;七夫人则以“火辣直率”的性格活跃于军中,其念白与唱腔充满生活气息,为严肃的战争题材增添了一抹温情,少年杨文广的“初生牛犊不怕虎”,以及众女兵的集体协作,共同构成了杨门女将“老中青少”四代同堂的忠义图景。

艺术特色:京剧程式与电影语言的融合创新

作为京剧电影,《杨门女将》在保留京剧艺术本体特征的同时,充分发挥电影镜头的优势,实现了“戏曲韵味”与“电影质感”的统一。

在表演程式上,影片严格遵循京剧的“唱念做打”:唱腔以西皮、二黄为主,如佘太君的“一句话怒火满胸膛”唱段,苍劲悲壮;穆桂英的“打一杆大旗竖空中”唱段,高亢激昂,均成为经典,身段表演上,“起霸”“走边”“趟马”等传统程式被巧妙运用,如穆桂英出征时的“趟马”,通过马鞭、台步与眼神的配合,既展现了骑英姿,又保留了京剧的虚拟性。

在电影语言上,导演通过镜头调度、场景设计与音乐改编,增强了影片的叙事张力,寿堂场景采用近景与特写镜头,捕捉佘太君颤抖的手与含泪的双眼,强化其悲痛与决绝;探谷场景则用外景实拍,将悬崖峭壁、激流险滩的真实环境与演员的身段表演结合,突破了京剧舞台的局限,音乐方面,在京剧锣鼓点的基础上融入交响乐配器,如“烧粮”一场中,交响乐的恢弘与京剧唱腔的激昂交织,营造出“烈火焚天”的磅礴气势。

影片在服装与化妆上也极具匠心:佘太君的“凤冠蟒袍”彰显其身份,穆桂英的“靠旗战裙”凸显其英武,女兵们的“素衣短打”体现其飒爽,既符合京剧“宁穿破,不穿错”的穿戴规制,又通过电影的色彩与光影处理,增强了视觉冲击力。

历史意义与现实影响:从传统戏到时代精神的载体

《杨门女将》诞生于1960年,正值新中国成立初期,影片通过杨门女将保家卫国的故事,传递了“爱国奉献”“忠勇担当”的时代精神,成为激励一代人奋斗的精神动力,从戏曲史角度看,它打破了传统京剧以“才子佳人”“帝王将相”为主的题材局限,将女性英雄群体推向舞台中央,为京剧现代戏的发展提供了重要参考。

从电影传播角度看,作为中国第一部彩色京剧电影,《杨门女将》不仅在国内引起轰动,还在国际上获得好评,被誉为“中国戏曲电影的里程碑”,它让京剧艺术通过电影这一媒介走向更广阔的受众,为传统戏曲的现代化传播开辟了道路,影片中的经典唱段与情节仍被广泛传唱,杨门女将的形象也成为中国文化中“女性力量”与“家国情怀”的象征,持续影响着当代观众。

相关问答FAQs

Q1:京剧电影《杨门女将》与舞台演出相比,在艺术呈现上有何独特优势?

A1:京剧电影在保留舞台表演程式的同时,通过电影镜头语言实现了艺术表达的创新,镜头的特写与近景能捕捉演员细微的表情与身段,如佘太君悲痛时的眼神、穆桂英探谷时的紧张情绪,增强了人物情感的代入感;实景拍摄突破了舞台的虚拟限制,如葫芦谷的悬崖、战场上的烽火,使场景更具真实感与冲击力;电影可以通过剪辑与蒙太奇手法调整叙事节奏,如将寿堂的悲痛与战场的紧张交叉剪辑,强化了戏剧冲突,这些优势让京剧艺术从“剧场欣赏”走向“大众传播”,更符合现代观众的审美需求。

Q2:《杨门女将》中“杨门女将”的集体形象为何能成为经典?

A2:“杨门女将”的集体形象成为经典,源于其塑造的“群像式英雄主义”与“精神传承”的双重内涵,影片没有突出单一主角,而是通过佘太君(老)、柴郡主(中)、穆桂英(青)、杨文广(少)四代女性的协作,展现了“女性集体力量”的强大,打破了传统戏曲中女性作为“附属品”的刻板印象;杨门女将的行为动机始终围绕“家国大义”,她们的个人情感服从于家族荣誉与国家安危,这种“忠义精神”与中国传统文化中的价值观高度契合,使其超越了时代限制,成为永恒的精神符号。