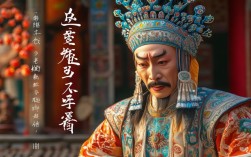

河南豫剧《刘墉下南京》是传统经典剧目之一,以清代名臣刘墉(刘罗锅)为主角,融合历史传说与民间艺术,塑造了一位智勇双全、体恤民情的清官形象,该剧剧情跌宕起伏,唱腔高亢激越,唱词通俗易懂且充满生活气息,深受中原地区观众喜爱,成为豫剧“红脸”行当的代表作之一。

《刘墉下南京》的故事背景设定在乾隆年间,刘墉奉旨南下巡查两江地区,途中遭遇权臣阻挠、贪官盘剥,他凭借过人智慧与深厚民望,屡破奇案、惩治污吏,最终为百姓伸张正义,剧中刘墉的形象并非不食人间烟火的“完人”,而是带着几分诙谐与接地气的“草根清官”——他既有“铁面无私铡驸马”的刚正,也有“扮作私访察民情”的机敏,更有“为官一任,造福一方”的担当,这种立体化的人物塑造,让角色在民间广为流传,甚至衍生出“刘墉斗和珅”“刘墉审案”等系列故事。

唱词作为豫剧的灵魂,《刘墉下南京》的文本既保留了传统戏曲的韵律美,又融入了河南方言的鲜活感,例如刘墉的经典唱段《穿蓝衫戴顶帽帽翅儿颤》,唱词“穿蓝衫,戴顶帽,帽翅儿颤,大摇大摆把府还,我本是奉了万岁爷的旨,南京城内查贪官,不怕你后台硬来关系大,我刘墉手中有三尺龙泉!”——用“帽翅儿颤”“大摇大摆”等口语化表达,生动刻画出刘墉胸有成竹、从容不迫的神态;“三尺龙泉”则暗喻法律权威,既通俗易懂又充满力量感,再如表现民情的唱段“老百姓遭了难,苦水往肚里咽,我刘墉若不把冤案断,对不起头上青天和黎民百姓!”直白质朴却情感真挚,将清官与百姓的血肉联系展现得淋漓尽致。

剧中唱词的另一个特点是“以俗为雅”,通过生活化的比喻和市井智慧传递深刻道理,例如刘墉在智斗贪官时唱:“你是秤砣我是秤,你是耗子我是猫,你若作恶不收手,我让你竹篮打水一场空!”用“秤砣与秤”“耗子与猫”等日常意象,既通俗易懂又充满戏剧张力,让观众在轻松的氛围中感受到正义的力量,豫剧特有的“梆子腔”与唱词结合,通过“慢板”“二八板”“流水板”等板式变化,将刘墉的愤懑、坚定、喜悦等情绪层层递进,形成“唱中有戏、戏中有情”的艺术效果。

| 经典唱段 | 主要人物 | 唱词节选 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《穿蓝衫戴顶帽》 | 刘墉 | “穿蓝衫,戴顶帽,帽翅儿颤,大摇大摆把府还……” | 口语化表达,塑造从容形象;“帽翅儿颤”通过细节动作增强画面感。 |

| 《老百姓遭了难》 | 刘墉 | “老百姓遭了难,苦水往肚里咽,我刘墉若不把冤案断,对不起头上青天和黎民!” | 直抒胸臆,情感真挚;以“青天”“黎民”强化清官与百姓的共同体意识。 |

| 《你是秤砣我是秤》 | 刘墉 | “你是秤砣我是秤,你是耗子我是猫,你若作恶不收手,竹篮打水一场空!” | 生活化比喻,充满市井智慧;通过“猫鼠游戏”的意象增强戏剧冲突的趣味性。 |

《刘墉下南京》的成功,不仅在于跌宕的剧情与鲜活的人物,更在于唱词中对“清官文化”与“民间正义”的生动诠释,它将历史人物“刘墉”从典籍中请下神坛,变成百姓身边“有血有肉的包青天”,既满足了人们对公平正义的向往,也通过豫剧这一艺术形式,让中原文化的质朴与智慧代代相传。

FAQs

Q:《刘墉下南京》与其他清官戏(如《包青天》)有何不同?

A:两者虽都以“清官断案”为核心,但侧重点不同。《包青天》侧重“铁面无私”,包拯形象威严刚正,唱词多体现“法理如山”;而《刘墉下南京》更强调“智勇双全”,刘墉形象接地气,唱词融入更多生活化语言与市井智慧,且常通过“私访”“智斗”等情节展现其民间视角,更贴近百姓生活。

Q:豫剧《刘墉下南京》的唱词为何能深入人心?

A:其唱词成功在于“三贴近”:一是贴近方言,大量使用河南本土词汇(如“中”“恁”),亲切自然;二是贴近生活,用“秤砣”“耗子”等日常意象代替晦涩典故,通俗易懂;三是贴近情感,既表达对贪官的愤懑,也流露对百姓的同情,引发观众共鸣,形成“唱词带戏、戏传真情”的艺术感染力。