中国戏曲是中华优秀传统文化的瑰宝,集音乐、舞蹈、文学、美术、武术、杂技等多种艺术形式于一体,经过千百年的发展演变,形成了独具特色的艺术体系,其构成要素多元且相互交融,共同塑造了中国戏曲独特的审美魅力和文化内涵,具体可从剧种体系、音乐声腔、表演技艺、服饰脸谱、剧本文学及传承发展六个维度进行深入解析。

剧种体系:地域文化的多元呈现

中国戏曲并非单一剧种,而是由众多具有鲜明地域特色和艺术风格的剧种共同构成的庞大体系,据不完全统计,现存戏曲剧种达300余个,每个剧种都植根于特定的地域文化,在语言、声腔、表演等方面各具千秋,影响较广、具有代表性的剧种包括京剧、昆曲、越剧、黄梅戏、豫剧、川剧、秦腔、粤剧等。

以京剧为例,形成于19世纪的北京,以徽剧和汉剧为基础,吸收昆曲、秦腔等剧种元素发展而来,被誉为“国剧”,其表演讲究“唱念做打”并重,行当分生、旦、净、丑四大类,唱腔以西皮、二黄为主要板式,服饰华丽脸谱夸张,成为全国流传最广的剧种,昆曲则被誉为“百戏之祖”,起源于江苏昆山,唱腔细腻婉转,如水磨般柔美,剧目多才子佳人题材,文学性极强,2001年被联合国教科文组织列为“人类口头和非物质遗产代表作”,越剧发源于浙江嵊州,以清柔优美的唱腔和贴近生活的表演著称,主要流行于江南地区,代表剧目有《梁山伯与祝英台》《红楼梦》等,黄梅戏源于湖北黄梅的采茶调,后传入安徽发展壮大,唱腔质朴明快,生活气息浓郁,《天仙配》《女驸马》等剧目使其成为家喻户晓的剧种。

不同剧种在音乐语言、表演程式和题材选择上的差异,不仅反映了中国地域文化的多样性,也体现了戏曲艺术“和而不同”的包容性,以下为部分主要剧种概览:

| 剧种 | 流行地区 | 艺术特色 | 代表剧目 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 全国 | 唱腔西皮二黄,行当齐全,程式严谨 | 《霸王别姬》《贵妃醉酒》 |

| 昆曲 | 江浙及全国 | 唱腔婉转,舞蹈性强,文学性高 | 《牡丹亭》《桃花扇》 |

| 越剧 | 江南地区 | 唱腔柔美,女子越剧为主,抒情性强 | 《梁祝》《西厢记》 |

| 黄梅戏 | 安徽、湖北、江西 | 唱腔质朴,生活气息浓,载歌载舞 | 《天仙配》《打猪草》 |

| 豫剧 | 河南及周边 | 唱腔高亢激越,表演粗犷豪放 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 |

音乐声腔:戏曲的灵魂载体

音乐是戏曲的灵魂,中国戏曲的音乐体系以声腔为核心,不同声腔决定了剧种的基本风格,声腔的形成与地域方言、民间音乐密切相关,大致可分为“板式变化体”和“曲牌联缀体”两大类。

板式变化体以特定曲调为基础,通过节拍、速度、节奏的变化(如散板、原板、慢板、快板等)形成多种板式,以表现不同情感,京剧的西皮、二黄,豫剧的梆子腔,越剧的弦下腔等均属此类,以西皮为例,其旋律明快活泼,多表现欢欣、激昂的情绪;二黄则旋律低沉凝重,多表现忧伤、沉思的情感,两者结合使用,构成京剧音乐的基本框架。

曲牌联缀体则由多个独立曲牌(具有固定旋律和词格的短小曲调)按一定规则联缀而成,昆曲是典型代表,昆曲的曲牌源于唐宋词调、宋元南曲,如【皂罗袍】【山坡羊】【步步娇】等,每个曲牌都有固定的宫调和格律,演员需根据剧情需要选择合适的曲牌联缀,形成完整的唱段,其音乐如“水磨调”般细腻婉转,极具抒情性。

伴奏乐器是戏曲音乐的重要组成部分,分文场和武场,文场以管弦乐为主,如京剧的京胡、京二胡、月琴、三弦,昆曲的曲笛、笙、琵琶,越剧的主胡、琵琶等,负责托腔保调、渲染气氛;武场以打击乐为主,包括板鼓、锣、钹、小锣等,通过节奏变化控制舞台节奏,配合身段动作,增强戏剧冲突。

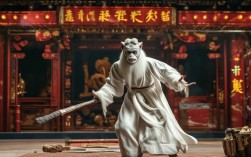

表演技艺:程式与写意的融合

中国戏曲的表演艺术以“程式化”为核心特征,将生活中的动作提炼、美化,形成规范化的表演程式,即“四功五法”。“四功”指唱、念、做、打,“五法”指手、眼、身、法、步,二者相互配合,共同塑造舞台形象。

“唱”指歌唱,要求字正腔圆、声情并茂,不同行当有不同的唱法,如老生的苍劲、青衣的婉转、花脸的粗犷。“念”指念白,包括韵白(具有音乐性的朗诵,如京剧的韵白)和散白(接近生活语言的口语,如黄梅戏的方言白),用于交代剧情、塑造人物性格。“做”指身段表演,包括手、眼、身、法、步的配合,如旦角的“水袖功”,通过甩、抖、抛、翻等动作表现人物情感;生角的“髯口功”,通过捋、吹、推、挑等动作表现人物心理。“打”指武打,包括翻、跌、扑、打等技巧,如京剧的“把子功”(刀枪对打)、“毯子功”(翻滚跌扑),多用于表现战争或激烈冲突场面。

程式化表演并非僵化的模仿,而是在规范中追求写意性,中国戏曲不追求对生活场景的简单再现,而是通过虚拟化的表演,以简驭繁,调动观众的想象力,演员手持马鞭走“圆场”即可表现骑马奔驰,通过几个翻滚即可表现两军交战,这种“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”的写意手法,是中国戏曲区别于西方戏剧的重要特征。

服饰脸谱:身份与性格的视觉符号

服饰和脸谱是戏曲视觉艺术的核心,通过色彩、图案、造型等符号,直观展现人物的身份、地位、性格和命运,具有“穿戴有谱、脸谱有规”的特点。

戏曲服饰(行头)分为蟒、靠、帔、褶、衣五大类,每种服饰都有严格的穿着规范,蟒是帝王将相的礼服,绣有龙纹,颜色分明黄、杏黄、红色等,黄色为帝王专用;靠是武将的铠甲,分硬靠(装饰华丽)和软靠(简洁轻便),背后插四面靠旗,凸显威武;帔是官员或贵族的常服,对襟式样,图案多为鸟兽花卉;褶是平民或书生的服装,素色或素底绣花,贴近生活;衣则是各类辅助服装,如箭衣、罪衣等,服饰的颜色和纹样具有象征意义,如红色表忠义(关羽)、黑色表刚直(张飞)、白色表奸诈(曹操),龙纹象征皇权、凤纹象征后妃。

脸谱主要用于净、丑行当,通过夸张的色彩和图案勾勒人物面貌,是“观其外表,知其心性”的艺术手段,脸谱的主色象征性格:红色代表忠义耿直(如关羽),黑色代表刚正不阿(如包拯),白色代表奸诈多疑(如曹操),蓝色代表勇猛莽撞(如窦尔敦),绿色代表侠义草莽(如程咬金),黄色代表残暴凶狠(如典韦),图案则细化人物特征,如关羽的“卧蚕眉”、张飞的“蝴蝶脸”、包拯的“月牙牙”,通过线条的勾勒和色彩的对比,使人物性格一目了然,丑角的脸谱多在鼻梁上画一块白粉,称“豆腐块”,用于表现滑稽、狡猾或愚蠢的人物,风格诙谐幽默。

剧本文学:故事与哲理的承载

剧本是戏曲的文学基础,传统戏曲剧本多取材于历史故事、民间传说和社会生活,将故事情节、人物塑造和思想内涵融为一体,具有“曲词典雅、情节曲折、教化意义”的特点。

传统戏曲剧本结构多为“折子戏”或“本戏”,折子戏是整本戏中的精彩片段,如《牡丹亭·惊梦》《西厢记·佳期》,篇幅短小,情节集中,适合独立演出;本戏则结构完整,分若干出(或折),有开端、发展、高潮、结局,如《白蛇传》《赵氏孤儿》,题材上,可分为历史剧(如《霸王别姬》《空城记》)、爱情剧(如《梁祝》《西厢记》)、公案剧(如《秦香莲》《十五贯》)、神话剧(如《天仙配》《大闹天宫》)等,涵盖了社会生活的方方面面。

戏曲剧本的文学性体现在唱词和念白的创作上,唱词多为诗词化的韵文,讲究平仄格律,如《牡丹亭》中“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣”,文辞优美,意境深远;念白则口语化与韵律化结合,既有生活气息,又富有音乐性,剧本还通过人物对话和情节冲突表达儒家伦理、道家思想、民间智慧等文化内涵,如《赵氏孤儿》彰显“忠义”价值观,《花木兰》传递“孝勇”精神,使戏曲成为传播传统思想的重要载体。

传承发展:传统与创新的平衡

中国戏曲在传承中不断创新,从古代的勾栏瓦舍到现代的剧院舞台,从口传心授的科班教育到数字化的传播方式,戏曲艺术始终在适应时代发展中焕发生机,近年来,国家对戏曲艺术高度重视,通过“非遗”保护、戏曲进校园、新编剧创作等举措推动其传承发展,新编历史剧(如《曹操与杨修》《范进中举》)在尊重传统的基础上融入现代审美,现代戏(如《红灯记》《骆驼祥子》)则反映当代生活,拓展了戏曲的表现题材;借助短视频、VR等技术,戏曲打破了时空限制,吸引了更多年轻观众,实现了“老树开新花”。

相关问答FAQs

Q1:中国戏曲的主要剧种有哪些?各自有什么特点?

A1:中国戏曲剧种众多,主要剧种及特点包括:京剧(“国剧”,唱腔以西皮二黄为主,行当齐全,程式严谨,代表剧目《霸王别姬》);昆曲(“百戏之祖”,唱腔婉转如水磨,文学性强,代表剧目《牡丹亭》);越剧(流行江南,唱腔柔美,女子越剧为主,代表剧目《梁祝》);黄梅戏(源于安徽,唱腔质朴生活气息浓,代表剧目《天仙配》);豫剧(河南特色,唱腔高亢激越,代表剧目《花木兰》),川剧的变脸、秦腔的高亢、粤剧的唱腔也各具特色。

Q2:戏曲脸谱的颜色有什么象征意义?

A2:戏曲脸谱颜色象征人物性格:红色代表忠义耿直(如关羽),黑色代表刚正不阿(如包拯),白色代表奸诈多疑(如曹操),蓝色代表勇猛莽撞(如窦尔敦),绿色代表侠义草莽(如程咬金),黄色代表残暴凶狠(如典韦),紫色代表沉稳严肃(如徐延昭),金银色代表神仙妖魔(如孙悟空),通过色彩的对比和组合,观众能快速判断人物善恶、忠奸等性格特征。