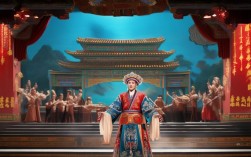

初冬的午后,走进剧场时,空气中还带着一丝凉意,但当大幕拉开,豫剧《珍珠塔》的锣鼓声响起,那铿锵的唱腔瞬间将人拉进了那个充满人情冷暖的古代故事里,作为豫剧经典传统剧目,《珍珠塔》以其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物,唱出了世态炎凉,也唱出了真情可贵,让人在欣赏艺术的同时,更生出许多对生活的感慨。

故事从方卿家道中落说起,父亲早逝,母亲卧病,方卿带着母亲变卖祖传玉佩换来的银两,前往襄阳投奔姑母方朵花,希望借得银两重振家业,初到姑母家时,方卿尚存几分少年意气,未曾想,这趟“求助”竟成了他人生中一次重要的磨砺,姑母方朵花是个典型的势利眼,见方卿衣着朴素、言语直率,便满脸鄙夷,不仅不愿相助,反而当众羞辱他,甚至说出“你若中得状元,我头顶铜锣接你去”的刻薄话,方卿性子刚烈,受此羞辱,愤而离去,临行前立下“不中状元不见你”的誓言,这一“跌雪”的情节,成了全剧最揪心的部分:风雪中,方卿踉跄前行,唱腔从激愤转为苍凉,“穷不扎根富不传,人情冷暖在眼前”,每一个字都像带着冰碴子,刺得人心疼。

而与姑母的刻薄形成鲜明对比的,是表姐陈翠娥的善良与勇敢,陈翠娥自幼与方卿订下婚约,深知方卿的才华与品性,当她看到母亲羞辱方卿,表哥负气离去,心急如焚,她不顾母亲的反对,悄悄将母亲珍藏的珍珠塔赠予方卿,助他进京赶考,这一赠,不仅是物质上的支持,更是精神上的托付——珍珠塔里藏着的,是一个少女对爱情的坚守,对未来的期许,后来,方卿高中状元,乔装改扮再次试探姑母,方朵花依旧不改势利本性,甚至说出“穷鬼莫进我家门”的话,直到陈翠娥拿出珍珠塔,真相大白,方朵花才羞愧难当,而方卿最终选择原谅姑母,不仅是因为血缘亲情,更因为他明白,势利之心固然可鄙,但人性的复杂与转变,也值得宽容。

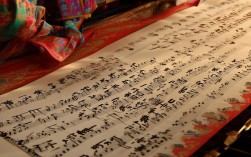

豫剧的唱腔在《珍珠塔》中展现出了独特的魅力,方卿的唱腔以“豫东调”为主,高亢激越,尤其是“跌雪”一场,唱到“风雪难挡心头恨,恨只恨势利小人把我欺”,那声音穿云裂石,既有少年的愤懑,也有落魄的悲凉,听得人眼眶发热,陈翠娥的唱腔则温柔婉转,带着几分闺秀的娇羞,又透着果决的坚定,赠塔时唱的“表哥此去莫心焦,珍珠塔中藏锦绡”,字字句句都藏着情意,让人感受到她内心的细腻与勇敢,而方朵花的唱腔则夸张生动,尤其是她那拖长的尾音和夸张的表情,把一个势利刻薄的市井妇人刻画得入木三分,让人又气又笑。

为了让人物形象更鲜明,不妨通过表格来对比剧中核心人物的特质与作用:

| 人物 | 性格核心 | 经典情节 | 艺术表现手法 |

|---|---|---|---|

| 方卿 | 刚烈正直、不忘初心 | 跌雪立誓、乔装试探 | 豫东调高亢唱腔,身段挺拔,眼神中透着不屈 |

| 陈翠娥 | 善良勇敢、坚守爱情 | 暗赠珍珠塔、为方卿辩解 | 唱腔柔美,眼神含情,动作细腻,体现外柔内刚 |

| 方朵花 | 势利刻薄、虚荣自大 | 羞辱方卿、见塔变脸 | 念白夸张,身段诙谐,表情丰富,突出市井气 |

| 陈培德 | 正直明理、维护亲情 | 劝解妻子、促成团圆 | 唱腔沉稳,动作稳健,体现长辈的担当 |

《珍珠塔》之所以能流传百年,不仅是因为它曲折的剧情,更因为它触及了人性中最普遍的主题——贫贱之交不可忘,糟糠之妻不下堂,方卿与陈翠娥的爱情,超越了贫富的界限,在势利横行的环境中,像一束温暖的光;而方朵花的转变,则告诉我们,即便是再刻薄的人,在真情与良知面前,也可能幡然醒悟,这种对“情”的肯定,对“势利”的批判,在任何时代都能引发共鸣。

走出剧场时,夕阳正暖,心中却久久不能平静。《珍珠塔》用豫剧特有的方式,讲述了一个关于人情、爱情与亲情的故事,它让我们看到,生活中难免会遇到势利与冷暖,但只要坚守内心的善良与正直,守住那些真挚的情感,就一定能迎来“柳暗花明又一村”的结局,正如方卿最终原谅姑母,不是因为他忘记了曾经的羞辱,而是因为他明白,宽容比仇恨更有力量;陈翠娥坚守爱情,不是因为她不懂世故,而是因为她相信,真情能抵挡世俗的纷扰,这或许就是《珍珠塔》留给我们最珍贵的启示。

FAQs

问:《珍珠塔》中“方卿跌雪”为何成为经典片段?

答:“方卿跌雪”是全剧的情感高潮,也是方卿性格转变的关键节点,这一集中展现了方卿从满怀希望到遭遇羞辱、愤而离场的心理变化,通过风雪交加的环境烘托,凸显了他“穷且益坚”的刚烈品格,豫剧演员在此段中常以高亢的唱腔、踉跄的身段和苍凉的表情,将方卿的悲愤与不屈表现得淋漓尽致,唱词“穷不扎根富不传,人情冷暖在眼前”更是道尽了世态炎凉,因此成为打动观众、流传至今的经典片段。

问:豫剧《珍珠塔》与其他剧种(如越剧)的同名剧目相比,有何特色?

答:豫剧《珍珠塔》以唱腔高亢激昂、表演质朴粗犷著称,尤其注重人物性格的鲜明刻画,例如方卿的唱腔采用豫东调,音色明亮,富有爆发力,更能体现其刚烈直率的性格;方朵花的表演则融入了河南方言的诙谐与夸张,使人物形象更具市井气息,相比之下,越剧《珍珠塔》唱腔更婉转柔美,表演细腻典雅,更侧重于陈翠娥的闺秀气质与内心情感的细腻表达,两者在艺术风格上各有千秋,但都通过“珍珠塔”这一核心道具,传递了“真情可贵,势利可鄙”的共同主题。