河南地处中原,是中华文明的重要发祥地,戏曲文化在这里生根发芽、枝繁叶茂,形成了独具特色的地方戏曲体系,作为中国戏曲文化的重要组成,河南戏曲以豫剧为核心,融合曲剧、越调、道情等多种形式,承载着中原大地的历史记忆与民俗风情,在众多戏曲符号中,“李园春”既是河南戏曲艺术传承与发展的缩影,也是连接传统与现代的文化纽带,其背后蕴含着深厚的艺术底蕴与社会价值。

河南戏曲的历史可追溯至唐宋时期的“参军戏”“杂剧”,明清时期逐渐形成以梆子腔为主体的地方戏曲,豫剧作为河南戏曲的代表,又称“河南梆子”,以唱腔高亢激昂、表演朴实粗犷著称,分为豫东调、豫西调、祥符调、沙河调等多个流派,各流派在唱腔、念白、表演风格上各具特色,豫东调以中州韵为基础,唱腔明快豪放,代表人物唐喜成创立的“唐派”艺术,以“脑后音”和“假声”的巧妙结合著称;豫西调则吸收了陕西秦腔的元素,唱腔苍凉悲壮,常香玉大师的“常派”艺术便是其中的杰出代表,其《花木兰》《穆桂英挂帅》等剧目,不仅展现了个人的艺术造诣,更将豫剧推向了全国。

“李园春”作为河南戏曲文化的重要载体,其内涵丰富而多元,从广义上讲,“李园春”可以指代河南戏曲的传承空间——无论是乡村的庙会戏台、城镇的剧院茶社,还是现代的戏曲栏目、戏曲学校,都是“李园春”的延伸形态;从狭义上理解,“李园春”可能特指某一经典剧目、知名剧团或戏曲品牌,例如河南某地以“李园春”命名的戏曲社团,其以演出传统折子戏和现代新编剧目为主,成为当地群众文化生活的重要组成部分,无论何种形式,“李园春”的核心始终围绕着“传承”与“创新”:它坚守河南戏曲的传统基因,保留原汁原味的唱腔、身段和故事;它积极适应时代需求,在内容、形式、传播方式上寻求突破,让古老的戏曲艺术焕发新生。

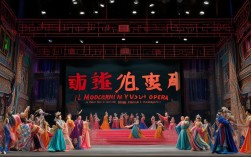

在艺术特色上,“李园春”所代表的河南戏曲融合了中原文化的厚重与灵动,其剧目题材广泛,既有历史演义类(如《穆桂英挂帅》《诸葛亮吊孝》)、民间传说类(如《白蛇传》《牛郎织女》),也有现代生活类(如《朝阳沟》《李双双》),这些剧目或歌颂英雄气概,或赞美爱情忠贞,或反映社会变迁,始终贴近百姓生活,引发观众共鸣,表演上,河南戏曲讲究“唱、念、做、打”的有机结合,做功”尤为突出,通过夸张的肢体语言、细腻的面部表情,塑造出鲜明的人物形象,豫剧《朝阳沟》中银环下乡时的忐忑、栓宝的憨厚,通过朴实无华的表演,让观众感受到角色的真实情感,音乐方面,河南戏曲以板式变化体为主,主要板式有【二八板】【慢板】【流水板】【飞板】等,伴奏乐器以板胡、二胡、梆子、锣鼓为主,节奏明快,气氛热烈,极具感染力。

“李园春”的社会价值不仅在于艺术传承,更在于其对地方文化认同的构建,在河南,无论是逢年过节的社火表演,还是日常生活中的休闲娱乐,戏曲都是不可或缺的精神食粮,许多中老年人通过“李园春”这样的戏曲平台,重温年轻时的记忆,感受传统文化的魅力;年轻人则通过接触“李园春”,逐渐了解家乡的历史与文化,增强文化自信。“李园春”还承担着社会教化的功能,传统剧目中蕴含的忠孝节义、家国情怀,以及现代剧目倡导的勤劳善良、积极向上,都在潜移默化中影响着观众的价值观念,现代豫剧《焦裕禄》通过塑造“县委书记的榜样”焦裕禄的形象,传递了无私奉献的精神,成为党员干部和群众学习的生动教材。

为了更直观地展示“李园春”所代表的河南戏曲与其他地方戏曲的差异,可从以下几方面进行对比:

| 对比维度 | 河南戏曲(以“李园春”为代表) | 京剧(全国性剧种) | 越剧(江南剧种) |

|---|---|---|---|

| 唱腔特点 | 高亢激越,豫东调明快、豫西调苍凉 | 西皮二黄,婉转细腻,程式化强 | 清柔婉转,女腔为主,抒情性强 |

| 主要伴奏乐器 | 板胡、梆子、锣鼓 | 京胡、京二胡、月琴、锣鼓 | 主胡、板鼓、琵琶 |

| 代表剧目 | 《花木兰》《朝阳沟》《穆桂英挂帅》 | 《霸王别姬》《贵妃醉酒》《铡美案》 | 《梁山伯与祝英台》《红楼梦》 |

| 表演风格 | 朴实粗犷,贴近生活 | 严谨规范,写意性强 | 婉约细腻,重情感表达 |

| 流行地区 | 河南及周边省份(河北、山西、山东等) | 全国及海外华人地区 | 江浙沪及南方地区 |

尽管“李园春”在传承河南戏曲文化方面发挥着重要作用,但也面临着诸多挑战,随着城市化进程的加快和娱乐方式的多元化,传统戏曲的观众群体逐渐老龄化,年轻一代对戏曲的兴趣日益淡薄;部分传统剧目内容陈旧,难以适应现代观众的审美需求;戏曲传承人才短缺,老一辈艺术家逐渐退出舞台,年轻演员的培养体系尚不完善,面对这些挑战,“李园春”需要积极探索创新之路:在内容上推陈出新,将传统故事与现代元素相结合,创作更多反映时代精神的新编剧目;在传播方式上与时俱进,利用短视频、直播、VR等新媒体技术,扩大戏曲的受众范围;加强戏曲教育,推动戏曲进校园、进社区,培养年轻观众的戏曲素养,为戏曲传承储备人才。

“李园春”不仅是河南戏曲艺术的代表,更是中原文化的重要符号,它承载着历史的记忆,连接着过去与未来,在传承中创新,在创新中发展,通过坚守传统本真、拥抱时代变化,“李园春”必将在新时代焕发出更加璀璨的光彩,让河南戏曲这朵中原艺术之花在中华文化的百花园中常开不败。

FAQs

Q1:李园春所代表的河南戏曲与京剧在表演形式上有何主要区别?

A1:河南戏曲(以“李园春”为代表)与京剧虽同属中国戏曲,但表演风格差异显著,河南戏曲更注重“生活化”和“乡土气”,表演动作朴实自然,贴近百姓生活,如豫剧《朝阳沟》中的锄地、挑水等场景,直接还原农村劳作;而京剧则强调“程式化”和“写意性”,表演动作经过高度提炼,如“兰花指”“云手”“台步”等均有固定规范,更注重舞台美感和象征意义,河南戏曲唱腔高亢激越,伴奏以板胡、梆子为主,节奏明快;京剧唱腔婉转细腻,以西皮二黄为核心,伴奏以京胡、月琴为主,风格更为典雅。

Q2:如何通过“李园春”这样的戏曲载体吸引年轻观众?

A2:吸引年轻观众需从内容、形式、传播三方面创新:一是内容上,将传统戏曲与现代题材结合,如改编青春版历史剧,或创作反映校园生活、职场故事的现代戏,增强代入感;二是形式上,融入流行元素,如将戏曲唱腔与流行音乐结合,或在舞台中加入灯光、投影等现代科技,提升视觉冲击力;三是传播上,利用短视频平台发布戏曲片段、幕后花絮,开展“戏曲直播课”“戏曲体验营”等活动,降低观看门槛,让年轻观众在轻松氛围中感受戏曲魅力,推动戏曲进校园,将戏曲纳入美育课程,培养年轻一代的文化认同和兴趣。