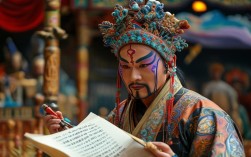

在传统戏曲艺术中,罗成作为隋唐演义中极具人气的青年英雄形象,其相貌描写凝聚了历代艺人对“少年英雄”的审美想象,既遵循戏曲“形神兼备”的美学原则,又通过程式化的表演与装扮,塑造出兼具英武、俊朗、悲情特质的经典形象,不同剧种虽在细节处理上略有差异,但核心特征始终围绕“玉面银枪”的视觉符号,将人物的出身、武艺、性格熔铸于外在形象之中,形成观众心中“罗成”的集体记忆。

整体气质:贵胄公子的疏朗与少年将军的锐气

罗成的相貌首先以“贵气”为底色,作为北平王罗艺之子、瓦岗寨名将,其出身决定了他不同于草莽英雄的仪态:身姿挺拔如松,站立时肩平背直,既有世家公子的端方,又暗含武将的挺拔,行走间步伐稳健,不疾不徐,举手投足间带着被书香与武学浸润的从容,正如老艺人常言的“站似一棵松,行似一阵风”,这种“动中有静”的体态,恰是贵胄子弟“不怒自威”的体现。

而作为少年英雄,其气质中更需注入“锐气”,这种锐气不在于粗犷的蛮力,而是一种“初生牛犊不怕虎”的蓬勃生机与锋芒毕露,即便在静态中,眉宇间也似有剑气隐现,眼神如未出鞘的宝剑,内敛却暗藏锋芒,让人感受到他“银枪无敌”的武艺底气与“扫平乱世”的少年壮志,这种“贵气”与“锐气”的融合,构成了罗成相貌最鲜明的基调——既非纯粹的书生文弱,也非草莽的粗犷,而是“将门虎子”特有的清朗英武。

面容特征:眉目如画中的刚柔并济

戏曲中罗成的面部装扮以“俊扮”为主,不勾脸谱,强调自然之美,这种“素面”处理恰恰凸显了人物“少年英雄”的纯粹性,也与后期悲情命运形成反差,具体而言,其面容特征可拆解为“眉、眼、鼻、口、肤”五个细节,每个细节都暗喻人物性格与命运。

眉:罗成的眉型多为“剑眉”,即眉峰高挑,眉尾斜飞入鬓,眉毛细而浓,如刀刻斧凿般带着凌厉感,这种眉型既区别于武花脸的“浓眉环眼”,也不同于文生的“柳叶眉”,而是“剑眉入鬓”的英武之相,老艺人常说“眉为英雄骨”,剑眉的锋芒恰是罗成“少年得志、武艺超群”的写照,眉宇间的疏朗又暗含他“心高气傲、不谙世故”的性格伏笔——眉尾略上扬,似有不羁;眉峰微蹙,又透着执拗。

眼:眼睛是戏曲表演的“心窗”,罗成的眼神被形容为“朗星含辉”,即瞳仁黑白分明,如秋水般清澈,又似寒星般锐利,静态时,眼神温和带笑,显出年轻公子的亲和力;动态时(如作战、对峙),眼神骤然凝聚,如电光火石,带着穿透力,仿佛能“一眼看穿敌阵”,这种“静如秋水,动如惊雷”的眼神变化,既体现武生“眼法”的程式化要求(如“定眼”“随眼”“转眼”),也暗合罗成“前期意气风发、后期悲愤决绝”的命运转折——在《罗成叫关》中,临死前的眼神从愤怒转为悲凉,仍带着不屈,正是“英雄末路”的凄美。

鼻与口:鼻型多为“悬胆鼻”,鼻梁高挺,鼻翼丰润,在面相学中象征“忠厚有担当”,暗示罗成虽性格高傲,但本性正直;唇形是“唇若涂朱”,唇线分明,唇色红润,既有少年的朝气,又暗含“血气方刚”的冲动——如《三请樊梨花》中因受激将而负气出征,唇角的紧绷与眉峰的蹙起,共同构成“少年意气用事”的面部细节。

肤色:肤色以“玉白”为主,不同于花脸的“黑红”或老生的“黝黑”,这种白皙并非病态,而是“贵胄子弟养尊处优”的体现,同时也象征人物“冰清玉洁”的品性,即便在战场厮杀后,面庞可能沾染尘土,但底色仍是白皙的,这种“出淤泥而不染”的肤色,强化了罗成“纯粹英雄”的形象,让观众更易对其悲剧命运产生共情。

身材体态:武生的“精、气、神”与罗成特质

戏曲武生的身材要求“精、气、神”合一,罗成作为“长靠武生”的代表,其体态塑造更强调“挺拔、轻盈、有力”的统一,长靠武生需身着“靠”(铠甲),通过身段动作展现“武艺高强”,而罗成的体态在此基础上,还融入了“年轻”的灵动性。

身高与比例:传统戏曲中,武生通过“踩跷”(部分剧种)或厚底靴增加身高,罗成通常身高设定为“九尺男儿”(戏曲舞台夸张比例),肩宽腰窄,头身比例协调,既有“顶天立地”的将军气概,又无魁梧笨重之感,这种“高大而不臃肿”的身材,恰是“少年英雄”的最佳载体——既能扛起银枪冲锋陷阵,又能展现翻腾跳跃的轻捷。

肌肉线条:虽不直接裸露肌肉,但通过靠甲的勾勒(如靠身、靠肩的凸起线条),暗示其“虎背熊腰”的强健体魄,表演中,通过“起霸”(武生展示武艺的程式化动作)等身段,如“踢腿、涮腰、亮相”,可见其肩背的挺拔与四肢的灵活,肌肉力量内敛于形,外化为动作的“稳、准、狠”。

步态与手势:罗成的步态以“稳健”为主,如“慢步”显出将军的沉稳,“快步”(如“圆场”)则如疾风掠地,靠旗不乱,体现“人马合一”的骑术;手势多为“枪架子”的配合,如握枪、抱枪、拨枪的手势,手指修长有力,既符合“银枪”的武器特性,又显出“书生习武”的雅致——不同于粗犷武将的“大手抓握”,罗成的手势更注重“巧劲”,暗合其“枪法精妙”的武艺特点。

服饰装扮:符号化的视觉语言

戏曲服饰是相貌的延伸,罗成的装扮通过“色彩、纹样、配饰”的符号组合,进一步强化其形象特征,以京剧《罗成叫关》为例,其装扮可分为“头面、盔头、靠、靠旗、靠腿、靠鞋”六个部分,每一部分都暗含人物身份与命运的隐喻。

| 部位 | 样式与色彩 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 头面 | 金盔(配红缨、额子、绒球) | 金盔象征“将门虎子”的尊贵,红缨如烈火,暗喻“热血少年”;额子上的绒球(白或蓝)增加灵动,显年轻。 |

| 盔头 | 扎巾(部分剧目用)或夫子盔 | 扎巾多为便装时用,显“英姿勃发”;夫子盔则正式出征,强调“威仪”。 |

| 靠(铠甲) | 白色靠(绣虎头纹、龙纹或团花) | 白色象征“纯洁、勇猛”,与罗成“少年英雄”的纯粹性呼应;虎头纹暗喻“虎将”,龙纹则暗示“未来帝王将相”的潜质(瓦岗寨后期推举秦王)。 |

| 靠旗 | 四面靠旗(白底,黑边,火焰纹) | 四面靠旗代表“威震四方”,火焰纹象征“锐不可当”的气势,旗面随动作颤动,增强视觉冲击力。 |

| 靠腿与靠鞋 | 红靠腿(或白靠腿)、厚底武生鞋 | 红靠腿与白靠形成对比,增加层次感;厚底鞋显身高,配合“蹉步”“跌步”等动作,突出“悲情”时的踉跄。 |

这种“白靠、红缨、金盔”的配色,在舞台上形成强烈的视觉记忆点,白色既象征罗成“清白无辜”的悲剧底色(遭奸人陷害),又暗合“银枪”的冷光,形成“玉面银枪”的经典意象——当罗成在《罗成叫关》中身披白靠,手持银枪,面带血痕时,这种色彩与相貌的碰撞,将“英雄末路”的悲情推向高潮。

不同剧种的细微差异

虽核心特征一致,但受地域文化与表演风格影响,不同剧种中罗成的相貌描写略有侧重:

- 京剧:强调“气势”,眉眼更凌厉,靠旗更大,动作大开大合,突出“武将”的威猛,如《罗成叫关》中的“叫关”唱段,通过眼神的怒视与靠旗的急颤,表现其“悲愤交加”。

- 越剧:偏重“俊美”,面容更柔和,眉如远山,眼含秋水,服饰色彩更淡雅(如月白靠),弱化武打,强化“文武双全”的书卷气,如《罗成》中“思亲”一折,突出其“少年游子”的柔情。

- 川剧:融入“变脸”技巧,在表现罗成“遭陷害”时,可通过眼神与面部肌肉的细微变化,瞬间从“意气风发”转为“悲愤绝望”,增强戏剧张力。

戏曲中的罗成相貌,是“形、神、情、技”的有机统一:从“玉面银枪”的外在形貌,到“剑眉朗星”的眉眼神韵,再到“白靠红缨”的服饰符号,每一处细节都承载着艺人对人物性格的诠释与命运的隐喻,这种相貌描写不仅是舞台表演的视觉需求,更是中国传统美学“以形写神”的典型体现——通过外在的“俊美”与“英武”,让观众直观感受到人物的“纯粹”与“悲壮”,从而在百年传承中,让罗成成为戏曲史上永不褪色的少年英雄形象。

相关问答FAQs

Q1:戏曲中罗成为何多为“俊扮”而非“花脸”?

A1:罗成在戏曲中“俊扮”是由其人物身份与性格决定的,他是将门之子、正面英雄,出身贵胄且品性纯良,俊扮能突出其“玉树临风”的贵气与“清白无辜”的品性,区别于奸臣或草莽反派的花脸(如黑脸的包公、红脸的关羽),作为“少年英雄”,俊扮更符合观众对“年轻才俊”的审美想象,通过“素面”强化人物的亲和力,让观众更易共情其悲剧命运,俊扮也为表演提供更大空间——通过眼神、表情的细微变化,展现人物从“意气风发”到“悲愤绝望”的心理转变,若勾脸则会限制面部表情的丰富性。

Q2:不同剧种中罗成的“靠旗”样式为何有差异?

A2:靠旗是武生身份的重要标志,其样式差异主要源于剧种表演风格与地域文化的不同,京剧靠旗较大(通常约1米高),色彩对比强烈(白底黑边),强调“威武雄壮”的舞台效果,符合京剧“写意”与“夸张”的美学原则;越剧靠旗较小(约0.5米高),色彩淡雅(如淡黄、月白),配合越剧“柔美”的表演风格,避免过大的靠旗破坏演员身段的轻盈;川剧靠旗则可能在纹样中加入“火焰”或“云纹”,结合川剧“火爆”的节奏,通过靠旗的颤动频率表现人物情绪的激烈变化,这些差异既体现了各剧种对“罗成”形象的个性化诠释,也反映出戏曲艺术“和而不同”的包容性。