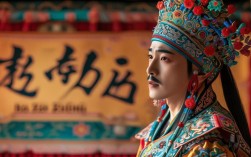

豫剧《狸猫换太子》是中原地区广为流传的经典剧目,其故事源自北宋宫廷秘闻,经民间艺人口耳相传、戏曲艺人不断加工,最终成为集权谋斗争、人性善恶、亲情伦理于一体的舞台杰作,该剧以跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和浓郁的豫剧地域特色,深刻揭示了封建宫廷的黑暗与民间对正义的执着追求,至今仍是豫剧舞台上的常演剧目,深受观众喜爱。

故事梗概与豫剧演绎的核心情节

豫剧《狸猫换太子》以宋真宗时期为背景,围绕“狸猫换太子”这一核心事件展开,剧情从宋真宗选妃起笔:名门闺秀李妃、刘妃一同入宫,李妃因容貌端庄、性情温婉深受真宗宠爱,被封为李后;刘妃则心机深沉,嫉妒李妃得宠,与太监郭槐合谋加害,李妃产下太子(即后来的宋仁宗)后,刘妃与郭槐密谋,用剥皮狸猫替换太子,诬陷李妃产下妖孽,真宗震怒,将李妃打入冷宫,后又遭郭槐纵火谋害,幸得太监陈林、宫女寇珠(部分版本为寇承御)冒死救出,流放民间。

太子被郭槐献与刘妃抚养,刘妃虽为养母,却视其为眼中钉,多次欲加害,陈林为保太子周全,暗中联络忠臣,将太子送至八贤王赵德芳处抚养,太子得以平安长大,后认八贤王为义父,多年后,李妃流落民间,在陈林、寇珠后人的帮助下,向开封府尹包拯(包青天)鸣冤,包拯不畏权贵,深挖此案,最终审清郭槐,使真相大白,太子(此时已为宋仁宗)与生母李妃相认,刘妃伏法,善恶有报,结局圆满。

豫剧在演绎这一故事时,特别强化了“情感冲突”与“舞台张力”,冷宫产子”“狸猫换太子”“陈林救主”“包公审郭槐”等关键场次,通过大段唱腔、身段表演和念白,将人物的悲愤、绝望、忠义与智慧展现得淋漓尽致,其中李妃的“悲情戏”、包公的“清官戏”、刘妃的“反派戏”成为豫剧演员展现功力的核心段落,各流派名角均有独特诠释。

人物形象与豫剧表演的艺术魅力

《狸猫换太子》的成功离不开鲜明的人物塑造,豫剧通过唱腔、念白、表演等艺术手段,让人物形象立体丰满,以下为剧中核心人物的艺术特色分析:

| 人物 | 性格特征 | 豫剧表演亮点 | 代表唱段/情节 |

|---|---|---|---|

| 李妃 | 善良坚韧,忍辱负重 | 以“大慢板”“哭腔”表现悲苦,水袖功运用细腻,通过“跪蹉步”“抢背”等身段展现绝望 | “未开言来珠泪落,叫声相公你听我言”——慢板拖腔,哀婉动人;“冷宫门锁千秋恨”——水袖翻飞,表现悲愤。 |

| 刘妃 | 阴险毒辣,工于心计 | 唱腔以“快二八”“流水板”为主,节奏急促,眼神凌厉,身段夸张,突出“奸”与“狠” | “本宫宫中巧安排”——快板吐字铿锵,配合眼神斜睨,表现狡诈;“郭槐与我定巧计”——翻袖、跺脚,强化反派气势。 |

| 包拯 | 刚正不阿,智慧过人 | “黑脸”脸谱象征公正,唱腔以“豫东调”的高亢为主,念白字正腔圆,动作沉稳有力 | “包坐在开封府把案审”——“靠山红”唱腔洪亮,配合髯口功、帽翅功,展现威严;“陈林诉说当年事”——沉板慢唱,表现智慧。 |

| 陈林 | 忠心耿耿,机智勇敢 | 老生唱腔苍劲,以“二平板”为主,表演朴实,通过“抱娃”“颤抖”等动作表现忠义与悲悯 | “怀抱太子出宫院”——二平板叙事性强,声音哽咽,表现救主时的决绝;“老陈林我年迈志不残”——苍劲唱腔,凸显忠义本色。 |

| 郭槐 | 忠奸摇摆,晚节不保 | 丑角(文丑)扮相,唱腔滑稽中带苍凉,表演夸张,通过“搓手”“跺脚”表现内心的挣扎与恐惧 | “郭槐做事心太狠”——丑角特有的“诙谐腔”与苦涩结合,表现反派末路的忏悔;“开封堂上受审问”——跪地求饶,肢体语言丰富。 |

豫剧艺术特色在剧中的体现

豫剧作为中原大戏,以其“高亢激昂、质朴粗犷”的艺术风格著称,《狸猫换太子》一剧充分体现了这些特色:

唱腔:以情带声,声情并茂

豫剧唱腔分为“豫东调”“豫西调”两大流派,剧中根据人物性格灵活运用,李妃的悲苦戏多用“豫西调”,唱腔低回婉转,拖腔悠长,如“冷宫受苦”一折,通过“寒腔”“哭腔”表现其命运的凄凉;包公、陈林的正派戏则以“豫东调”为主,唱腔高亢挺拔,如包公“铡美案”前的唱段,展现刚正不阿的气概;刘妃的反派戏则融入“快二八”“流水板”,节奏明快,字句铿锵,突出其心机与狠毒。

表演:程式化与生活化结合

豫剧表演讲究“四功五法”(唱、念、做、打,手、眼、身、法、步),剧中人物动作既有程式化的规范,又有生活化的细节,例如李妃“跪蹉步”,双腿跪地交替向前移动,配合水袖的抖动,表现冷宫中的绝望;包公“三髯抖”,通过髯口的左右摆动、上下颤动,表现思考与威怒;陈林“抱太子”时,身体微微前倾,手臂轻柔,细节中流露忠义。

舞美:写意与象征并重

豫剧舞美注重“以简代繁”,通过象征性道具和布景营造氛围,冷宫”一场,仅用一张破床、一盏残灯,配合暗淡的灯光,暗示李妃的凄凉处境;“狸猫换太子”一折,用布偶狸猫与太子道具形成对比,通过演员的表演和观众的想象,强化“假”与“真”的冲突,服装上,李妃前期着华美宫装,后期换素衣,体现身份变化;刘妃始终着艳丽服饰,突出其张扬性格;包公的黑蟒、乌纱、黑脸,成为“清官”的符号化象征。

文化价值与传承意义

《狸猫换太子》不仅是一部戏曲作品,更是中国传统文化的载体,其一,它反映了封建宫廷的权力斗争与后宫妃嫔的生存困境,揭示了封建制度的黑暗;其二,通过包公形象,塑造了“青天”符号,体现了民间对正义与公平的向往;其三,以“善恶有报”“亲情至上”的伦理观念,传递了中华民族的传统价值观。

作为豫剧经典,该剧的传承离不开一代代艺人的努力,从早期豫剧大师唐喜成、阎立品对李妃、包公形象的塑造,到现代演员小香玉、李树建等人的创新演绎,该剧在保留传统精髓的同时,融入现代审美,如优化唱腔设计、创新舞台调度,让年轻观众也能感受到豫剧的魅力。《狸猫换太子》不仅活跃在戏曲舞台上,还被改编为电视剧、电影等艺术形式,成为连接传统与现代的文化纽带。

相关问答FAQs

豫剧《狸猫换太子》与其他剧种(如京剧、越剧)的同名剧目相比,有哪些独特的艺术风格?

答:豫剧《狸猫换太子》的独特风格主要体现在“粗犷豪放、贴近生活”上,与京剧的“精致严谨”相比,豫剧更注重“以情带声”,唱腔高亢激昂,情感表达直接强烈,如李妃的悲苦戏,豫剧常用“大本腔”和“寒腔”,哭腔拖腔长而苍凉,更具感染力;与越剧的“婉约柔美”相比,豫剧的表演动作幅度更大,如“跪蹉步”“翻身跳”等身段,更符合中原地区民众的审美习惯,豫剧的语言带有浓郁的河南方言特色,如“中”“咋哩”等词汇的运用,使人物更具乡土气息,贴近生活。

《狸猫换太子》故事在流传过程中有哪些演变?豫剧版本是如何体现这些演变的?

答:“狸猫换太子”故事最早见于明代《三侠五义》,原书侧重于包公破案的侠义色彩;清代戏曲将其改编为多版本,增加了李妃、刘妃的情感冲突;民国时期,豫剧艺人结合中原民间伦理观念,强化了“善恶有报”“忠义”主题,并加入了陈林、寇珠等配角的故事线,使情节更丰满,豫剧版本的演变体现在:一是唱腔的本土化,将河南民歌、梆子腔融入剧中,形成独特的豫剧音乐;二是人物的平民化,如陈林的形象从“书吏”变为“忠仆”,更贴近中原民众对“忠义”的理解;三是情节的戏剧化,如“冷宫产子”“包公夜审郭槐”等场次,通过夸张的表演和唱腔,增强舞台效果,体现了豫剧“俗中见雅、雅俗共赏”的艺术追求。