《包青天之打龙袍》是豫剧传统经典剧目之一,取材于北宋包拯陈州放粮、仁宗认母的历史传说,经民间艺人不断加工改编,成为展现包公刚正不阿、仁宗孝心觉醒的经典包公戏,全剧以“狸猫换太子”为引线,串联起宫廷阴谋、民间疾苦与天理昭彰的故事,既有人物命运的跌宕起伏,又有伦理道德的深刻探讨,展现了豫剧“唱、念、做、打”的综合艺术魅力,深受观众喜爱。

宫廷冤案与天伦团圆

故事始于北宋年间,宋真宗刘妃与郭槐合谋,以剥皮狸猫换走李妃所生皇子(即后来的宋仁宗),诬陷李妃产下妖孽,李妃被打入冷宫后,在陈琳太监帮助下逃出宫外,流落民间,多年后,刘妃已晋升为李后,权倾朝野;而仁宗在宫中长大,对自己的身世一无所知,包拯奉旨陈州放粮,途中遇天旱无雨,微服私访时结识民间女子“寇珠”(实为流落民间的李妃化名),通过“打龙袍”这一关键情节——包拯借元宵节观灯之际,设计让仁宗看到李妃所穿的宫中龙袍(实为仁宗幼时李妃所穿,后被刘妃丢弃),并通过陈琳的证词、验血等手段,最终揭露“狸猫换太子”的真相,仁宗认母心切,赦免李妃,废黜刘后,并因自己未能及早查明母冤,自请“打龙袍”(以象征性惩罚警示自身),全剧以“忠孝两全”的团圆结局收场。

人物形象:性格鲜明,深入人心

剧中人物塑造极具豫剧特色,通过行当划分与表演程式,将人物性格刻画得淋漓尽致,主要角色及其特点如下:

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 经典情节/唱段 |

|---|---|---|---|

| 包拯 | 黑头(铜锤花脸) | 刚正不阿、铁面无私、足智多谋,兼具威严与悲悯 | 陈州放粮时“打龙袍”前的慷慨陈词;“铡驸马”时的威严执法 |

| 李妃(李后) | 青衣/老旦 | 隐忍坚韧、母爱深沉,历经磨难却心怀希望 | 流落民间时“苦命李妃泪涟涟”的哭腔;认子时“儿啊,娘想你一十八载”的悲怆唱段 |

| 宋仁宗 | 老生/小生 | 孝心觉醒、知错能改,前期因身世不明略显优柔,后期展现帝王担当 | 得知真相时“母后受苦儿心痛”的悔恨;自请“打龙袍”时的诚恳自责 |

| 陈琳 | 老旦 | 忠心耿耿、古道热肠,坚守秘密多年,最终助李妃沉冤得雪 | 包拯审案时呈上“血书”的关键证词;回忆当年救李妃时的复杂心理 |

| 郭槐 | 净(架子花脸) | 奸诈狠毒、老谋深算,刘妃爪牙,阴谋的执行者 | 事败后百般抵赖的狡辩;被铡前的绝望哀嚎 |

艺术特色:豫剧声腔与程式化表演的完美融合

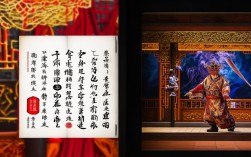

作为豫剧经典,《打龙袍》充分展现了豫剧“以唱为主、唱做结合”的艺术特色,在唱腔上,包拯的唱段多用“黑头腔”,嗓音洪亮、气势磅礴,如“包拯陈州把粮放”一段,通过高亢的“豫东调”展现包拯的威严与忧民之心;李妃的唱腔则以“慢板”“哭腔”为主,旋律婉转、情感细腻,如“李后坐寒宫泪如雨下”,通过“豫西调”的苍凉悲怆,刻画其二十载流落民间的苦难,念白方面,豫剧的“大韵白”“散白”交替使用,包拯的念字铿锵有力,李妃的念白如泣如诉,增强了戏剧感染力。

表演程式上,包拯的“趟马”“髯口功”极具特色:骑马赶路时,通过“马趟子”的步伐与身段,展现其风尘仆仆、为民奔波的形象;审案时,髯口的“吹、推、抖、甩”配合眼神变化,将怒火与威严展现得淋漓尽致,李妃的“水袖功”同样精彩:诉冤时,水袖的“抓、扬、翻、绕”配合哭腔,将悲愤、委屈的情绪推向高潮;认子时,颤抖的水袖与缓慢的台步,传递出母子连心的激动与沧桑,剧中的“打龙袍”情节,通过“打袍”“甩袖”等动作,将包拯的“劝君”与仁宗的“醒悟”外化为可视的舞台语言,极具象征意义。

文化内涵:忠孝伦理与民间正义的寄托

《打龙袍》不仅是一部情节曲折的戏剧,更承载着中国传统文化的核心价值观。“忠”体现在包拯不畏权贵、为民请命的担当,他明知揭露真相会触怒当朝太后,仍坚持“王子犯法与庶民同罪”,彰显了“清官”精神;“孝”则是仁宗从“不知母”到“寻母”“认母”的心路历程,最终以“打龙袍”自省,体现了“百善孝为先”的伦理观念,剧中“狸猫换太子”的情节虽为艺术加工,却反映了民间对“善恶有报”的朴素期待——刘妃的恶毒终遭惩罚,李妃的善良终得回报,这种“因果报应”的叙事,契合了大众对公平正义的追求。

相关问答FAQs

Q1:《打龙袍》中“打龙袍”这一情节有何深意?

A:“打龙袍”并非 literal 的惩罚龙袍,而是包拯设计的“象征性惩戒”,寓意深刻,它警示宋仁宗:作为帝王,未能明辨是非、查明生母冤屈,是失职于“孝”,通过“打龙袍”让仁宗自省,强化“孝道”的重要性;它体现了包拯的“忠”——既忠于君王,更忠于天理与民心,以“打袍”代替“打帝”,既维护了皇权威严,又彰显了“刑不上大夫”的传统智慧,同时也让观众感受到包拯“外冷内热”的复杂性格:他对仁宗严厉,实则是对其寄予厚望。

Q2:豫剧《打龙袍》与其他剧种(如京剧)的版本在演绎上有何差异?

A:豫剧与京剧的《打龙袍》虽同源(均取材于“狸猫换太子”传说),但在唱腔、表演风格与侧重点上各有特色,唱腔上,豫剧以“梆子腔”为基础,高亢激越,包拯的唱段更显粗犷豪放,如“陈州放粮”的“二八板”,节奏明快、气势如虹;京剧则以“皮黄腔”为主,唱腔婉转细腻,包拯的唱段(如“包龙图打坐在开封府”)更侧重“韵味”与“腔巧”,表演风格上,豫剧动作幅度大,生活气息浓厚,如李妃流落民间的“纺线”“乞讨”等细节,更具乡土真实感;京剧则更注重程式化,如仁宗“认母”时的“三跪九叩”,身段规范、礼仪严谨,豫剧版本更侧重“民间叙事”,增加李妃与义子(如郭海寿)的互动,强化“母爱”与“亲情”;京剧版本则更侧重“宫廷权谋”,对刘妃、郭槐的奸诈刻画更为细致,戏剧冲突更集中。