河南豫剧《老来难》作为一部聚焦老年群体现实困境的经典剧目,其第一集以细腻的笔触勾勒出农村空巢老人的生活缩影,既展现了传统戏曲的艺术魅力,也深刻触及了老龄化社会的痛点,故事发生在豫东平原的一个小村庄,主人公李老栓年近七旬,老伴早年离世,膝下有三个子女:大儿子李建国在县城打工,二儿子李建华在南方经商,女儿李秀兰已嫁作他人妇,随着子女相继离家,李老栓独自守着老屋,生活逐渐陷入孤独与无助。

第一集开篇以清晨的村落为背景,镜头缓缓扫过斑驳的土墙、吱呀作响的木门,李老栓拄着拐杖颤巍巍地起床,生火做饭时因手抖撒了半锅面,这一细节迅速将观众带入老人的日常困境,随后,他坐在门槛上翻看泛黄的全家福,眼神中满是思念与落寞,画外音响起豫剧特有的“慢板”唱腔:“老来难,老来难,少年莫笑白头翁,黄花曾伴枯草荣,岁月无情催人老……”唱词质朴却字字戳心,道尽了老年人面对身体衰退、生活不便的无奈。

剧情中,李老栓与邻居王婶的对话成为推动情节发展的重要线索,王婶提及自家儿子每周回家探望,反衬出李老栓子女的“缺席”,当李老栓拨通大儿子的电话,对方却以“工地忙”“走不开”为由推辞,电话那头传来嘈杂的施工声,与老人落寞的叹息形成鲜明对比,二儿子李建华虽寄回钱物,却在电话中不耐烦地说“雇个保姆不就行了”,忽略了父亲对陪伴的渴望;女儿李秀兰回娘家时,也总因婆家琐事匆匆离去,留下李老栓独自收拾凌乱的屋子,这些情节通过日常化的场景,展现了物质赡养与精神慰藉之间的失衡,引发观众对“孝道”内涵的深思。

为增强人物形象的立体感,剧中巧妙运用了对比手法:李老栓年轻时是村里的“庄稼把式”,能挑百斤担、犁五亩地,如今却连拧毛巾都费劲;他曾在村口的大槐树下给孩子们讲故事,如今却只能对着空板凳自言自语,这些今昔对比,不仅凸显了岁月的无情,也暗含了对传统家庭结构变迁的感慨,剧中的环境细节也颇具深意:老屋墙上的“光荣之家”牌匾与屋内的破旧家具形成反差,暗示老人曾经的贡献与当下的落寞;院角的几株野草肆意生长,象征着无人照料的生活状态。

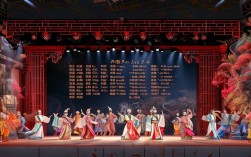

在艺术表现上,第一集充分展现了豫剧的特色:唱腔上以豫东调为主,高亢中带着苍凉,如李老栓独唱时,“二八板”的节奏时而舒缓如倾诉,时而急促如哽咽,将老人的复杂情感层层递进;表演上,演员通过颤巍巍的步伐、微微颤抖的双手,以及眼神中的落寞与期盼,将人物刻画得入木三分;伴奏中板胡与唢呐的交织,既烘托了乡土气息,也强化了悲凉的氛围。

从主题层面看,《老来难》第一集并非单纯展现苦难,更在困境中闪烁着人性的微光,李老栓虽孤独,却仍坚持种菜、喂鸡,拒绝成为子女的“负担”;王婶时常送来热饭热菜,邻里间的互助传递着温暖,这些细节让观众看到,老年人需要的不仅是物质支持,更是尊严与价值感,正如剧中唱词所唱:“老来难,莫嫌烦,人间真情暖寒心”,剧集通过李老栓的故事,呼吁社会关注老年群体的精神需求,也让观众反思在快节奏的生活中,如何平衡“远方”与“家乡”。

相关问答FAQs

Q1:《老来难》第一集中,李老栓的三个子女性格有何不同?

A1:大儿子李建国性格老实本分,但因生活压力无奈无法常伴父亲左右,体现“心有余而力不足”的困境;二儿子李建华事业有成但较为急躁,认为“钱能解决一切”,忽视了父亲的情感需求;女儿李秀兰则因传统“嫁出去的女儿泼出去的水”的观念,回娘家时总带着客套与疏离,反映了农村家庭中性别角色的差异。

Q2:豫剧《老来难》在表现老年主题时,与传统戏曲的“才子佳人”题材有何不同?

A2:传统“才子佳人”题材多以爱情、功名为主线,情节浪漫夸张,语言辞藻华丽;而《老来难》聚焦现实生活,以日常琐事为切入点,语言质朴直白,通过写实的手法展现老年群体的真实困境,主题更具社会批判性与人文关怀,体现了戏曲艺术从“才子佳人”到“百姓故事”的转向,更贴近当代观众的生活体验。